脳卒中リハビリテーションは近年、急速な技術革新によって大きな変革期を迎えています。これまでのリハビリは「徒手による機能回復」が中心でしたが、近年ではFES(機能的電気刺激)、ロボットリハビリ、そしてVR(仮想現実)といった先端技術を統合することで、神経可塑性を最大限に活かした新しい治療アプローチが可能になっています。本記事では、それぞれの技術の仕組みとエビデンス、臨床現場での活用法、さらに今後の展望について詳しく解説します。

FES(機能的電気刺激)による脳卒中リハビリの最前線

FESは、電気刺激を用いて麻痺した筋肉を機能的に動かす技術です。脳卒中による片麻痺では、脳からの運動指令がうまく筋肉に伝わらないため、筋活動が低下します。FESは末梢神経に直接電気刺激を与え、運動を人工的に誘発することで、神経回路の再構築を促します。

FESの基本原理と神経可塑性への影響

FESの原理は、筋肉を収縮させるための電気刺激を与えることで、随意運動の再学習をサポートすることです。近年の研究では、FESが脳内の神経可塑性を促進し、運動野の再編成を助けることが明らかになっています。特に課題指向型リハビリと組み合わせることで、皮質脊髄路の再活性化を効果的に引き出すことができます。

FESを用いた上肢機能回復の臨床応用

上肢麻痺への応用では、リーチ動作や把持動作を想定したFESプログラムが効果的です。特に「電気刺激タイミング」を動作に同期させることで、随意運動と感覚入力を一致させ、運動学習を強化します。近年では、センサー連動型FES装置が開発され、より自然な動作訓練が可能になっています。

FESと課題指向型訓練の併用効果

FES単独よりも、課題指向型訓練と組み合わせる方が運動機能の回復率が高いことが示されています。具体的には、把持・リーチ・操作といった実際のADL(Activities of Daily Living)を想定した課題にFESを組み込むことで、より実践的な神経回路の再構築を促します。

ロボットリハビリの進化と臨床現場での実践

ロボットリハビリは、患者の動作を正確に補助・誘導することで、反復回数と運動強度を最適化し、効率的な神経再学習を促す技術です。AIやセンサー技術の進歩により、リアルタイムで患者の運動を解析し、フィードバックするロボットが普及しています。

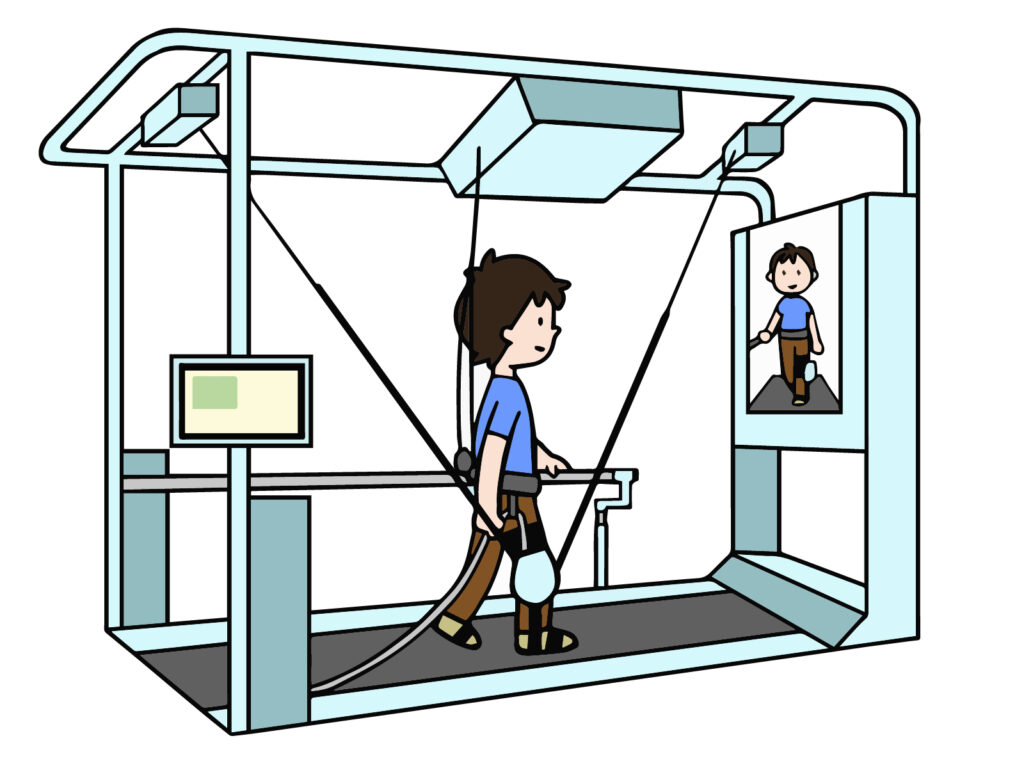

歩行支援ロボットの種類と特徴

歩行支援ロボットは、大きく分けて「装着型」と「固定型」に分類されます。装着型ではHAL(Hybrid Assistive Limb)が代表的で、筋電情報を解析し、患者の意図した動作をサポートします。一方、Lokomatなどの固定型装置は、トレッドミルと組み合わせることで効率的な歩行訓練を可能にします。

上肢リハビリにおけるロボット支援システム

上肢リハビリでは、ARMEO、ReoGoなどのロボットが使用されています。これらは3次元空間での動作をアシストし、反復運動を高精度で提供することで、関節可動域の改善と筋活動パターンの正常化をサポートします。

ロボットリハビリのエビデンスと今後の課題

近年のシステマティックレビューでは、ロボットリハビリが従来のリハビリに比べて上肢・下肢の機能改善に有効であることが示されています。しかし、適応患者の選定、コスト面、長期的効果の検証など、今後の課題も残されています。

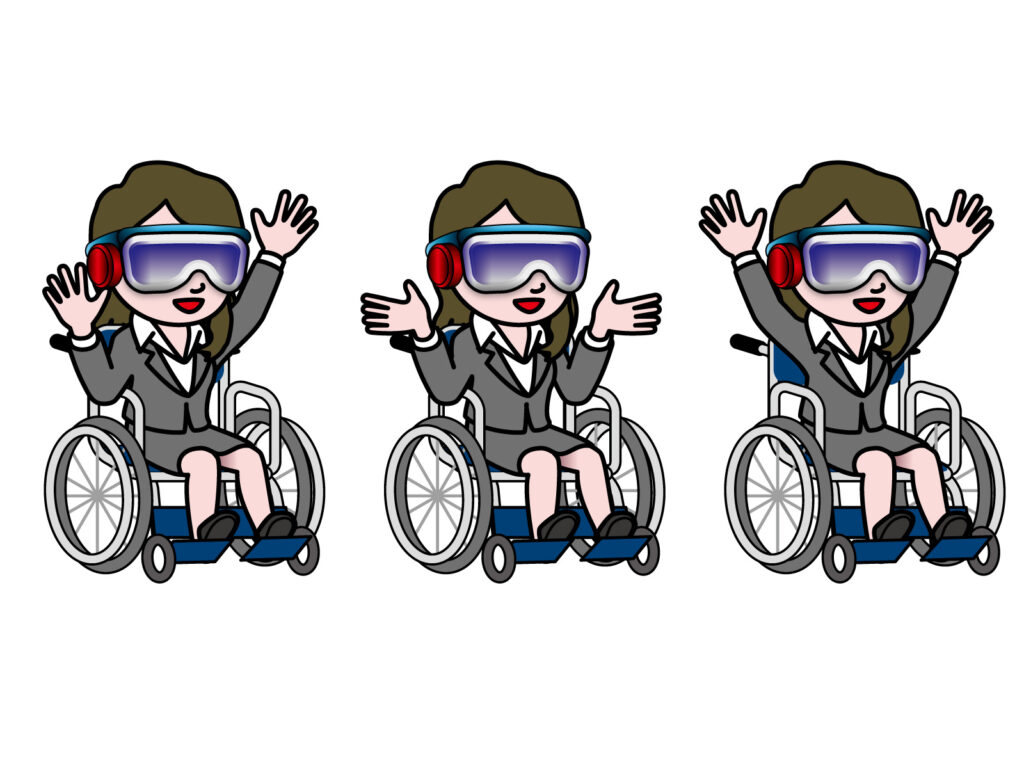

VR(仮想現実)を活用した脳卒中リハビリ

VRは、仮想環境を用いて患者に「没入型リハビリ体験」を提供する新しい手法です。視覚・聴覚・体性感覚を統合的に刺激することで、神経回路の再構築を促し、運動意欲を高めます。

VRがもたらす没入型リハビリの効果

VRは、従来の単調なリハビリと異なり、ゲーム性やフィードバックを取り入れることで患者のモチベーションを向上させます。また、バーチャル空間での反復動作は、実際の神経活動を効率的に促進し、機能回復を加速させます。

VRによる動機付け向上と神経回路再構築

報酬系を刺激する設計のVRは、ドーパミン放出を促進し、神経可塑性を強化することが報告されています。さらに、現実では困難な動作も仮想空間で体験することで、脳内での運動表象を再構築し、随意運動の再学習を支援します。

VRとロボット・FESのハイブリッド療法

最近では、VRとFES、ロボットを組み合わせたハイブリッド療法が注目されています。例えば、VR内で課題動作を行い、その動作に同期してFESを併用することで、感覚フィードバックと運動出力の一致を実現します。これにより、神経可塑性を最大限に引き出すことが可能です。

最新技術を統合した脳卒中回復プログラム

これらの先端技術を単独で活用するのではなく、統合的に用いることで、より高いリハビリ効果を得られます。AI、ビッグデータ、IoTを活用した「マルチモーダルリハビリ」が、臨床現場での新たなスタンダードになりつつあります。

マルチモーダルリハビリの概念と効果

マルチモーダルリハビリでは、FES・ロボット・VRを組み合わせて、感覚入力・運動出力・神経可塑性を同時に最大化します。これにより、従来の訓練では難しかった回復スピードの加速が可能になります。

AIとデータ解析を活用した個別化リハビリ

AIが患者の脳活動や筋活動データを解析し、最適な訓練プログラムをリアルタイムで提案する仕組みが開発されています。これにより、患者ごとの状態に合わせた「完全オーダーメイド型リハビリ」が可能になります。

在宅リハビリへの応用と未来展望

IoTデバイスとクラウドシステムを活用することで、在宅でのリハビリが可能になります。センサー付き装置が患者の動きを解析し、AIがフィードバックを行うことで、病院外でも高度な訓練を継続できます。

脳卒中リハビリの未来を見据えて

これからの脳卒中リハビリは、先端技術を活用することで、従来の限界を超えた回復を目指します。医療者は最新の知見とデバイスを積極的に取り入れ、患者一人ひとりの生活再建を支援する必要があります。

技術革新がもたらす臨床現場の変化

今後は、機械学習を活用した評価ツールや、遠隔リハビリ支援システムの導入が進みます。これにより、従来の「病院でしかできないリハビリ」から、「いつでも・どこでも受けられるリハビリ」への転換が進むでしょう。

患者中心のリハビリデザインと社会復帰支援

最新技術を活用することで、患者一人ひとりの目標に合わせたリハビリ設計が可能になります。さらに、職場復帰やスポーツ復帰を見据えた高次機能の改善も実現しやすくなります。

医療者に求められる新たなスキルと役割

医療者は、従来の徒手療法の技術に加えて、AI、VR、ロボット工学といった多分野の知識を習得する必要があります。これにより、患者と最新技術をつなぐ「リハビリテーション・コーディネーター」としての役割が求められるでしょう。

まとめ

脳卒中リハビリは、FES、ロボット、VRといった先端技術の進歩によって、大きな変革を遂げています。これらの技術は単独でも有効ですが、相互に組み合わせることで神経可塑性を最大限に引き出し、より高い回復効果を期待できます。今後はAIやIoTを活用した「個別化」「在宅化」「高度化」が進み、患者中心のリハビリテーションが新たな標準となるでしょう。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/