パーキンソン病は、世界中で多くの人々に影響を与える神経変性疾患の一つです。1817年にイギリスの医師ジェームズ・パーキンソン博士が初めて報告したことから、この病名が付けられました。本記事では、パーキンソン病の基礎知識から名称の由来、研究の歴史、社会的影響までを深く解説します。医療従事者だけでなく、患者や家族の方々にとっても理解を深める内容になっています。

パーキンソン病の概要

パーキンソン病とはどんな病気か

パーキンソン病は、主に中枢神経系の変性によって起こる進行性の神経疾患で、特に運動機能に影響を及ぼします。黒質(substantia nigra)と呼ばれる脳の部位でドーパミンを産生する神経細胞が徐々に減少し、その結果、運動制御のバランスが崩れます。発症年齢は60歳前後が多いですが、若年性パーキンソン病も存在します。

発症の仕組みと神経伝達物質の関係

パーキンソン病の中心的な病態は、ドーパミン神経系の障害です。黒質の神経細胞が変性すると、線条体(striatum)へのドーパミン供給が低下し、運動を円滑に行うための信号伝達が阻害されます。さらに、グルタミン酸やGABAなどの神経伝達物質とのバランスも崩れることで、症状が複雑化します。

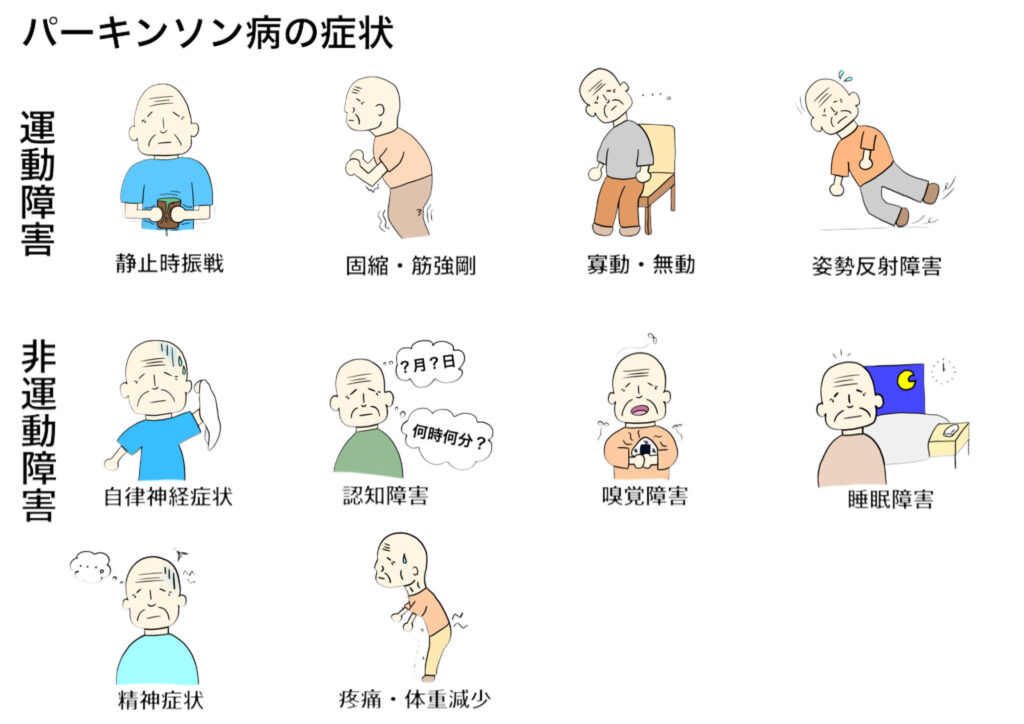

運動症状と非運動症状の特徴

パーキンソン病の代表的な運動症状には、振戦(手足の震え)、筋固縮(筋肉のこわばり)、無動(動きの遅さ)、姿勢反射障害(バランスの崩れやすさ)があります。一方で、便秘、嗅覚低下、睡眠障害、うつ症状などの非運動症状も多く見られ、これらは発症初期から現れることもあります。

「パーキンソン」という名前の由来

ジェームズ・パーキンソン博士について

パーキンソン病の名前は、1817年にイギリスの医師ジェームズ・パーキンソン(James Parkinson, 1755–1824)が発表した論文「An Essay on the Shaking Palsy(振戦麻痺に関する論文)」に由来します。彼は6人の患者を詳細に観察し、特徴的な症状をまとめたことで、パーキンソン病の概念を初めて医学界に提示しました。

「振戦麻痺(Shaking Palsy)」から「パーキンソン病」へ

当初は「振戦麻痺(Shaking Palsy)」と呼ばれていましたが、19世紀後半にフランスの神経学者ジャン=マルタン・シャルコーが「パーキンソン病(Maladie de Parkinson)」という名称を提唱し、医学界に定着しました。シャルコーはジェームズ・パーキンソン博士の功績を称え、病名に博士の名を冠したのです。

名称が広まった歴史的背景

19世紀から20世紀初頭にかけて、欧州で神経疾患研究が進む中で「パーキンソン病」という呼称が世界中に広がりました。現代ではWHOや国際神経学会などでも統一的に「Parkinson’s disease」という名称が使用されています。

パーキンソン病の研究と発展

初期の研究と発見

19世紀の段階では病理学的な原因は解明されていませんでしたが、1950年代に入ると、病変の中心が黒質であることが判明します。1957年、ドーパミンが運動機能に関与していることをアルヴィド・カールソンが発見し、その功績により2000年にノーベル賞を受賞しました。

ドーパミンと黒質の関係性

黒質に存在するドーパミン産生細胞が死滅すると、線条体でのドーパミン濃度が低下します。これにより運動制御がうまくいかなくなり、振戦や無動などの症状が現れます。現在では、PETスキャンやSPECTなどの画像検査でドーパミン神経の機能低下を可視化できるようになりました。

近年の研究動向と治療法の進化

近年は、レボドパを中心とした薬物療法に加え、脳深部刺激療法(DBS)や遺伝子治療など、新しい治療法が開発されています。また、αシヌクレインというタンパク質の異常蓄積が発症に関与していることがわかり、病態解明と治療研究が急速に進展しています。

パーキンソン病と社会的影響

有名人とパーキンソン病

俳優のマイケル・J・フォックス、ボクサーのモハメド・アリなど、世界的な著名人がパーキンソン病を公表したことで、社会的な認知度が高まりました。こうした事例は、早期発見や研究資金の確保にも大きな影響を与えています。

社会的認知と啓発活動

パーキンソン病は世界的に注目されており、4月11日は「世界パーキンソン病の日」と定められています。この日はジェームズ・パーキンソン博士の誕生日であり、患者支援や疾患理解の促進を目的としたイベントが世界中で開催されています。

サポート体制と患者家族への支援

日本でも、パーキンソン病患者を支援する団体や自治体の相談窓口が整備されています。リハビリテーションや服薬管理に加え、心理的サポートや介護サービスの充実が求められており、医療・福祉・地域社会が連携する体制づくりが進んでいます。

まとめと今後の展望

パーキンソン病は、1817年にジェームズ・パーキンソン博士が報告したことから名付けられた神経疾患です。発症にはドーパミン神経の障害が深く関わっており、治療法は薬物療法から外科的治療、さらには遺伝子治療へと進化を続けています。近年はαシヌクレイン研究を中心とした病態解明が進み、より根本的な治療法の開発が期待されています。正しい知識と社会的支援が、患者と家族の生活の質を高める大きな鍵となるでしょう。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/