パーキンソン病は、主に黒質でのドーパミン産生低下によって発症する神経変性疾患です。症状は運動機能の障害だけでなく、自律神経系や情動面にも影響を及ぼします。近年、ドーパミンに加えてアドレナリン(エピネフリン)やノルアドレナリンといった交感神経系の神経伝達物質が、症状の進行や自律神経障害に関与していることが明らかになってきました。本記事では、パーキンソン病とアドレナリンの関係を解説していきます。

パーキンソン病の概要と神経伝達物質の役割

パーキンソン病は中脳黒質のドーパミン産生ニューロンの変性を特徴とする疾患です。ドーパミンは大脳基底核回路における運動調節に深く関与し、低下すると運動開始困難や動作緩慢といった症状が現れます。しかし、ドーパミンだけでなく、アドレナリンやノルアドレナリンもパーキンソン病の病態に大きな影響を及ぼしています。

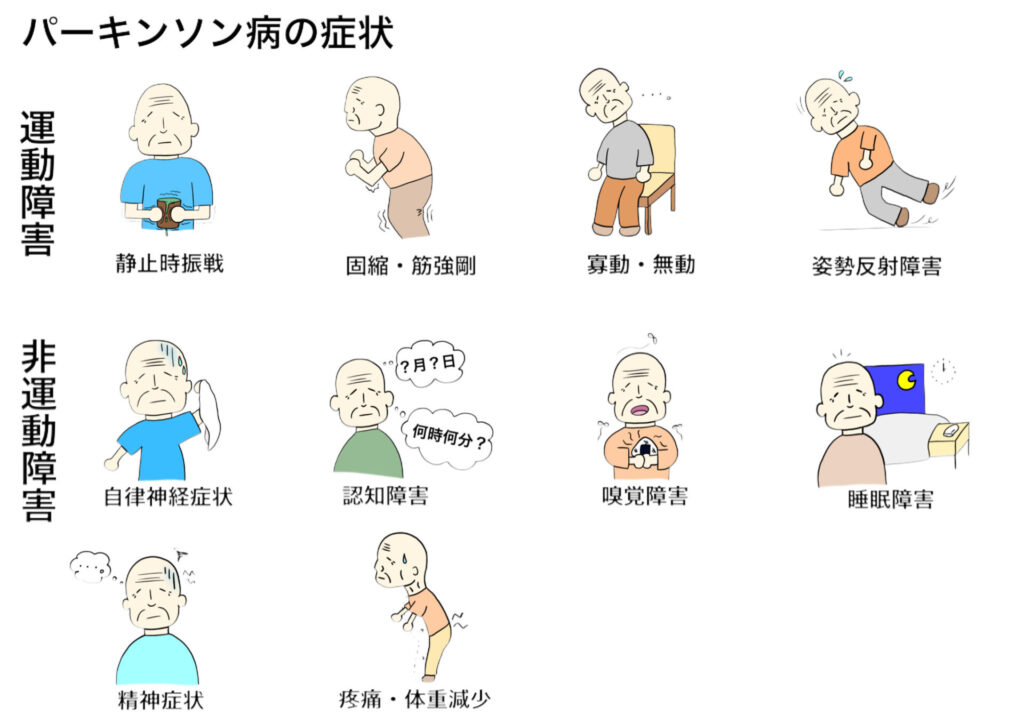

パーキンソン病の特徴

主症状は振戦(安静時震え)、筋固縮、動作緩慢、姿勢保持障害の4つです。これらはドーパミン欠乏による大脳基底核回路の機能低下に起因しますが、近年では非運動症状(便秘、立ちくらみ、抑うつ、睡眠障害など)が強く注目されています。

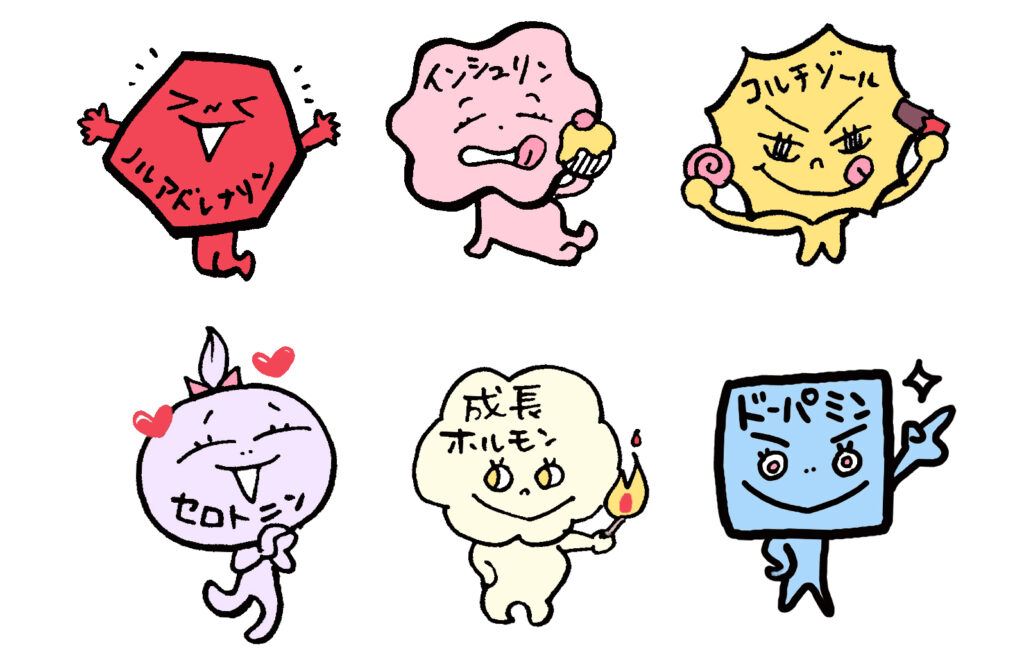

ドーパミンとアドレナリンの関係

ドーパミンはアドレナリンやノルアドレナリンの前駆物質です。パーキンソン病ではドーパミン合成低下により、下流のカテコールアミン(特にノルアドレナリン・アドレナリン)の産生も低下する傾向があります。この変化が自律神経障害や情動反応の低下に影響すると考えられています。

神経伝達の不均衡がもたらす症状

ドーパミンの低下だけでなく、アドレナリン系の低活動により交感神経機能が低下します。結果として、起立性低血圧や倦怠感などの自律神経症状が出現し、患者の生活の質を大きく低下させる要因となります。

アドレナリンの生理学的役割

アドレナリンは副腎髄質から分泌されるホルモンであり、交感神経系の最終的な神経伝達物質としても機能します。ストレスや運動、危険回避行動などにおいて重要な役割を果たし、心拍数や血圧を上昇させ、筋肉への血流を増加させる働きがあります。

交感神経系とアドレナリンの分泌

交感神経が刺激されると、副腎髄質からアドレナリンが分泌され、全身に作用します。これにより「戦うか逃げるか(fight or flight)」反応が引き起こされ、身体は迅速に動ける状態へとシフトします。

アドレナリン受容体と神経活動

アドレナリンはα受容体とβ受容体に結合し、血管収縮・心拍数上昇・気管支拡張など多彩な作用を示します。パーキンソン病ではこの受容体の感受性が変化しやすく、交感神経反応の過剰または低下が見られることがあります。

運動機能・情動への影響

アドレナリンは覚醒水準を高め、注意力や反応速度を向上させます。パーキンソン病患者ではアドレナリン低下によって動作の開始が遅れたり、情動の平坦化が進行することが知られています。

パーキンソン病におけるアドレナリンの影響

パーキンソン病では、ドーパミン神経の変性に伴い、アドレナリン・ノルアドレナリン系にも異常が生じます。これにより、運動症状だけでなく、自律神経や情動調節にも影響が及びます。

ドーパミン低下によるアドレナリン代謝の変化

ドーパミンはアドレナリン合成の前駆物質であるため、黒質でのドーパミン低下は副腎や青斑核でのアドレナリン合成にも影響します。結果として、ストレス時の生理的反応が鈍くなり、疲労感や易疲労性が増大します。

自律神経症状への関与

アドレナリンは心拍や血圧調節に大きく関わります。パーキンソン病患者ではアドレナリン低下により起立性低血圧が生じやすく、めまいや転倒リスクが増加します。さらに、胃腸機能低下や排尿障害など、多様な自律神経症状の一因とされています。

アドレナリンと「すくみ足」現象

パーキンソン病特有の現象として「すくみ足(freezing of gait)」があります。近年の研究では、ストレス時のアドレナリン分泌が低下すると、前頭葉と基底核の情報伝達が遅延し、歩行開始困難が生じる可能性が示唆されています。

治療とアドレナリンの関わり

近年、パーキンソン病治療においてアドレナリン系の調節を意識したアプローチが注目されています。薬物療法だけでなく、リハビリテーションや生活指導においても、アドレナリン反応を考慮した戦略が重要です。

薬物療法とアドレナリン作用

一般的な治療薬であるL-ドーパはドーパミンだけでなく、間接的にアドレナリン濃度にも影響を与えます。また、一部の薬剤(MAO-B阻害薬、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬など)はアドレナリン代謝に作用し、自律神経症状の改善を狙うことがあります。

アドレナリン系を意識した新たな治療戦略

最近の研究では、アドレナリン受容体作動薬を用いた自律神経症状の改善が検討されています。特に起立性低血圧や倦怠感への有効性が報告されており、今後さらに臨床応用が進む可能性があります。

リハビリテーションとアドレナリン反応の活用

運動療法中の交感神経活動を適度に刺激することで、アドレナリン分泌を促し、覚醒水準を高めることができます。具体的には、短時間のインターバル運動やバランス課題などが有効とされ、すくみ足の改善にも寄与する可能性があります。

最新研究と今後の展望

パーキンソン病とアドレナリンの関係は、近年大きな注目を集めている分野です。特に自律神経症状や情動障害への影響を解明することで、より包括的な治療戦略の構築が期待されています。

アドレナリンとパーキンソン病の病態解明

青斑核におけるノルアドレナリン神経変性と、アドレナリン系の異常が、進行性の運動症状や認知機能低下に寄与することが研究で明らかになりつつあります。

自律神経系へのアプローチ

アドレナリン系の調節は、起立性低血圧・便秘・発汗異常などの非運動症状を改善する重要なターゲットです。神経薬理学的研究では、選択的アドレナリン受容体作動薬の応用が有望視されています。

個別最適化医療への応用可能性

今後は、遺伝子多型や自律神経機能検査を組み合わせた個別化医療が進むと予想されます。患者ごとにアドレナリン反応を解析し、最適な薬物療法やリハビリプログラムを設計する時代が到来するでしょう。

まとめ

パーキンソン病はドーパミンの低下が主因ですが、アドレナリンを含む交感神経系の変化も症状に大きく関与します。特に自律神経症状や情動調節、歩行障害に影響を与えることが明らかになってきました。今後は薬物療法だけでなく、アドレナリン反応を意識したリハビリテーションや個別化治療戦略が重要となるでしょう。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/