慢性頭痛の中には、MRIやCTで構造的異常が見られず、既存の分類では説明が難しいケースが存在します。その中で注目されているのが「大後頭三叉神経症候群(Occipital-Trigeminal Neuralgia)」です。これは後頭部を支配する大後頭神経と顔面部を支配する三叉神経の間で、中枢神経レベルの神経連関が過敏化・混線を起こし、痛覚信号が交差して現れる状態を指します。多くの症例で片側性の後頭部痛や眼窩痛、側頭部痛などが混在し、診断・治療が困難となることから、神経解剖や神経生理の深い理解と包括的な臨床的アプローチが求められます。

大後頭三叉神経症候群の概要と定義

この症候群は後頭神経領域の感覚入力が、三叉神経中枢である三叉神経脊髄路核と交差・収束し、顔面や頭頂にまで痛みが投射されるという神経科学的仮説に基づいています。従来の大後頭神経痛では説明できなかった、額・眼窩・前頭部への放散痛が見られる場合に、本症候群が疑われます。中枢性感作(central sensitization)という神経可塑性の現象が関与し、痛みの慢性化や拡大を引き起こします。

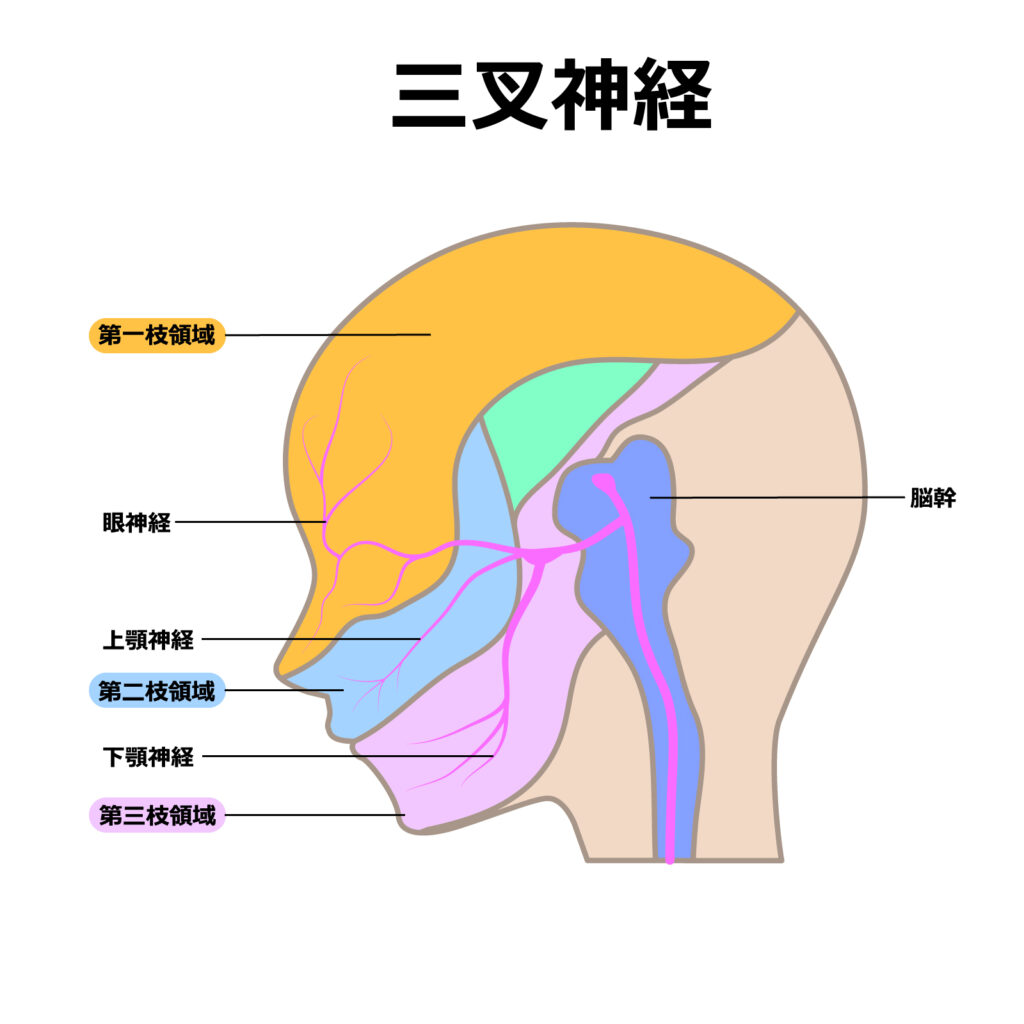

神経解剖学的背景

大後頭神経はC2後枝に由来し、後頭筋群(頭板状筋・頭最長筋・半棘筋など)を貫通して後頭皮膚に分布します。一方、三叉神経の脊髄路核(Spinal Trigeminal Nucleus)は脳幹から頸髄C2〜C3レベルにかけて存在し、顔面部の痛覚・温度感覚を処理します。この二つの神経は、脳幹における感覚伝導路で交差的に感作を起こす構造的土台を持ちます。

大後頭神経と三叉神経の関係性

C2からの大後頭神経刺激が、三叉神経脊髄路核に収束することにより、一次ニューロンレベルでの区別が曖昧になります。この結果、後頭部の機械的刺激が三叉神経第一枝(眼神経)の領域に関連痛として現れることがあります。神経系では、このような「投射(referred pain)」が見られるのは、複数の求心性入力が同一の二次ニューロンに収束するためと考えられています。

関連神経の交差と症候出現メカニズム

この収束投射理論は、単一の末梢神経障害が複数の部位に感覚異常を引き起こすことを説明します。特に、大後頭神経刺激が長期にわたり続いた場合、中枢神経系では「風邪でも触れても痛む」ような異常な感覚処理(アロディニア)が発現し、これは神経性疼痛特有の反応として臨床で重要な所見になります。

発症メカニズムと原因

本症候群の発症は、単なる神経の物理的圧迫では説明しきれません。より多くは、頸椎周囲の筋群や軟部組織の慢性的な負荷、ストレス性の筋緊張、さらには心因的要因を含めた多因子的な神経過敏状態が背景にあります。これにより、末梢→中枢の求心性伝導経路が持続的に刺激され、神経可塑性が誘導されるとされています。

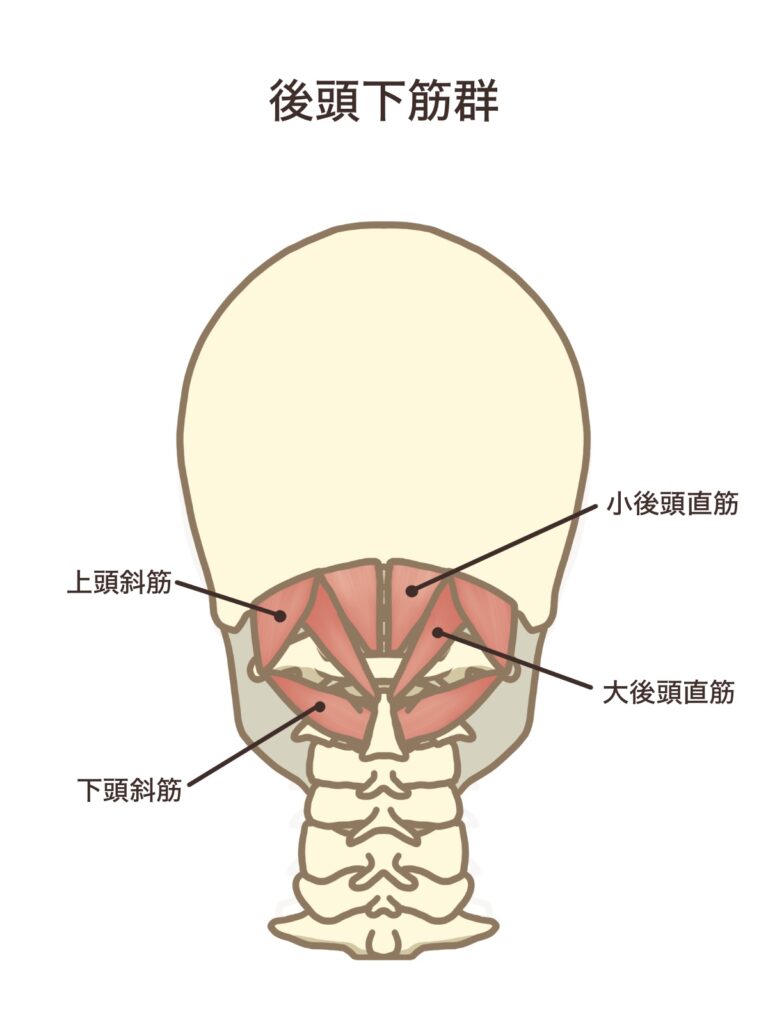

頸部筋緊張や外傷との関連

後頭下筋群(大後頭直筋・小後頭直筋・上頭斜筋・下頭斜筋)の過緊張や短縮は、大後頭神経の走行部に直接的な圧迫を及ぼしやすく、筋膜由来のトリガーポイントとも関連します。また、むち打ち損傷(Whiplash-Associated Disorders)では、頸部の支持組織や深層筋が微細損傷を受け、神経の再構築(neuroregeneration)過程で異常再生が起こることが、疼痛の持続化に寄与します。

姿勢不良・頸部ストレスによる影響

前方頭位姿勢では、C0-C1-C2の屈曲によって後頭下筋群が絶えず緊張を強いられ、筋膜性疼痛の温床になります。さらに、眼精疲労やストレスによって、交感神経優位な状態が継続されると、筋緊張の亢進、血流の低下、末梢神経への虚血的刺激が重なり、慢性痛への移行リスクが増大します。

頸椎由来の影響と機械的刺激

頸椎の変性や関節性不安定(特にC1-C2関節)は、大後頭神経の走行に影響を与える代表的な因子です。関節包の厚化や骨棘形成が神経通過路を狭め、神経線維の圧迫・牽引が断続的に生じることで、持続性の炎症や神経障害性疼痛が発現します。

症状の特徴と臨床所見

症状は突発的に始まることもあれば、鈍い痛みが次第に強くなる場合もあります。片側性の鋭い痛み、電撃様のショック感、耳後部から眼窩、頭頂、あるいは鼻根部にまで放散する痛みなど、症状のバリエーションが豊富で、三叉神経痛や群発頭痛と誤診されることも少なくありません。

頭痛の性状と部位

痛みは動作で誘発されることが多く、頭を後屈または回旋したときに悪化する傾向があります。また、特定の部位(大後頭神経孔付近)への軽い圧迫でも激しい痛みを訴えるのが特徴です。持続的な圧迫や寒冷刺激による増悪も臨床では確認されます。

放散痛・拍動性疼痛の評価

臨床では、疼痛誘発部位を図示させること(Pain Drawing)が診断に有用です。さらに、皮膚表面における感覚異常(温度感覚低下・知覚過敏)も高頻度で見られ、神経障害性疼痛の特徴を持つことから、疼痛評価にはLANSSやDN4といったスクリーニングスケールの併用が望ましいです。

頭皮感覚異常や圧痛の鑑別点

患者は「髪を触られるだけで痛い」といった訴えをすることがあり、触刺激への過敏化(tactile allodynia)が見られます。圧痛点の分布が大後頭神経走行に一致するかを確認し、局所的な圧痛により症状が再現される場合、本症候群が強く疑われます。

診断方法と鑑別疾患

診断は除外診断を含む多段階的評価が必要です。特に、片頭痛・頸性頭痛・三叉神経痛・筋緊張性頭痛・群発頭痛などとの鑑別は不可欠であり、神経学的評価、圧痛点検査、ブロック治療への反応性を組み合わせて臨床判断を下します。

臨床診断の手順と評価指標

問診では「いつから、どのようなきっかけで、どの範囲に、どのような痛みが出るのか」を明確にします。後頭部から顔面までの連続した痛みがあり、かつ特定の部位を押すと症状が誘発される場合、本症候群を強く疑います。頭頸部の可動域検査も併用し、筋緊張の左右差や痛みの誘発動作を確認します。

画像検査と神経ブロックの意義

MRIは構造的異常(椎間板ヘルニア、腫瘍、血管奇形)を除外するために必要です。さらに、神経ブロックは診断的治療的意義を持ち、大後頭神経周囲への局所麻酔により即時的な症状軽減が見られるかが重要な判断材料となります。

片頭痛・後頭神経痛・頸性頭痛との違い

片頭痛は前兆や光過敏・音過敏を伴いますが、本症候群では局所的な感覚異常が中心です。後頭神経痛は後頭部に限局した痛みであり、前額部への放散を示す場合は本症候群の可能性が高くなります。頸性頭痛では首の可動域制限が主訴となるため、痛みの放散パターンと可動性の観察が鑑別のポイントとなります。

治療法と予後

症状が慢性化する前に、可逆的な要素を取り除くことが重要です。保存療法が第一選択であり、理学療法・薬物療法・神経ブロックを段階的に組み合わせることで、疼痛の軽減とQOLの改善が期待できます。特に、慢性化を防ぐためには、痛みの悪循環(疼痛 → 筋緊張 → 神経刺激 → 疼痛)を断ち切る介入が必要です。

保存療法(理学療法・薬物療法)

理学療法では、頸部深部屈筋の再教育、後頭下筋群のリリース、姿勢制御訓練などを中心に行います。薬物療法では、抗痙攣薬(プレガバリン・ガバペンチン)や三環系抗うつ薬(アミトリプチリン)が有効とされ、慢性疼痛へのアプローチとして中枢神経過敏化を緩和します。

神経ブロック・トリガーポイント治療

後頭神経ブロックは、診断と治療を兼ねる手段であり、1回で効果が不十分な場合は繰り返し施行します。また、トリガーポイント注射や高周波熱凝固(RFA)といった介入的治療も、保存療法で改善が乏しい例に対しては適応となります。

慢性化予防と生活指導の重要性

痛みの慢性化を防ぐには、職業動作の見直し、デスク環境の調整、ストレスマネジメントなど多角的な生活指導が必要です。また、再発を防ぐためには、自己管理力の向上と患者教育が不可欠です。特に、痛みと付き合う「認知行動的アプローチ」の導入も予後を左右します。

まとめ

大後頭三叉神経症候群は、頸部由来の末梢刺激が中枢神経の収束領域に影響を与え、広範囲な疼痛を生じる神経性疼痛の一種です。中枢感作や神経交差という高度な神経生理の知識を背景に、鑑別診断・評価・治療介入を組み立てる必要があります。早期発見・多職種連携による介入・再発予防までを一貫して実施することが、患者の生活の質向上に直結します。臨床家は、本症候群に対する理解を深め、見逃しのない診療を心がけるべきです。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/