パーキンソン病というと、手の震えや動作の緩慢さといった「運動症状」が思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。しかし実際の臨床現場では、これらの目立つ症状に加えて「腰の痛み」を訴える方も少なくありません。特に慢性的な腰痛や、動作開始時の強い腰のこわばりなどは、パーキンソン病患者さんにとって日常生活に大きな支障をもたらす要因となります。

では、なぜパーキンソン病の方は腰を痛めやすいのでしょうか?その背景には、姿勢の変化、筋緊張の増加、可動域の制限、さらには中枢神経系の異常な運動制御が深く関わっています。本記事では、パーキンソン病と腰痛の関係性について解説していきます。

腰痛の原因が「パーキンソン病に伴うものかもしれない」と気づくことは、適切なリハビリや対処の第一歩です。理学療法士をはじめとしたリハビリ専門職の視点からも、患者さんのQOLを高めるために重要な知識となるでしょう。

パーキンソン病と腰痛の関係とは?

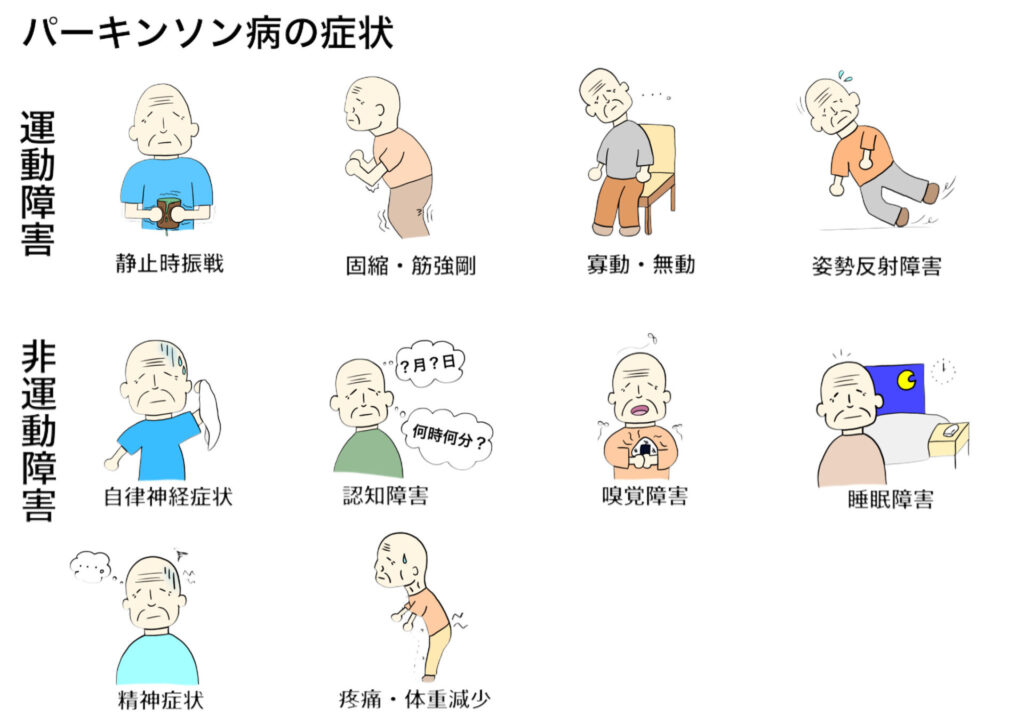

パーキンソン病は運動機能障害を中心とする神経変性疾患であり、震えや筋強剛、動作緩慢などが特徴的です。しかし、近年ではこれらの主要症状に加えて「痛み」、特に腰痛の訴えが多く報告されています。パーキンソン病の患者がなぜ腰を痛めやすいのか、その背景には複数の解剖学的・神経生理学的な要因が絡み合っています。

パーキンソン病患者に多い姿勢異常とその影響

パーキンソン病患者の多くは特徴的な「前傾姿勢」や「猫背」を呈しやすく、骨盤の後傾や体幹の屈曲が固定化される傾向にあります。これにより脊柱の自然な生理的湾曲が失われ、腰椎への圧縮応力が偏在します。長期間にわたる不良姿勢は椎間関節、椎間板、筋膜などへのストレスを高め、腰痛の温床となります。

前傾姿勢と脊柱へのメカニカルストレス

前傾した姿勢では体重の重心が前方へ移動し、それを支えるために腰部伸展筋(特に脊柱起立筋群)が持続的な緊張を強いられます。この持続的収縮は局所の血流低下を招き、虚血性の筋・筋膜性疼痛へとつながります。また、椎間板にも前方荷重が集中しやすく、変性や突出のリスクを増加させます。

筋骨格系の適応と慢性腰痛の発症リスク

慢性的な前傾姿勢は筋骨格系にさまざまな二次的適応を引き起こします。たとえば、腹筋群の機能低下や股関節伸展筋の拘縮は、さらに姿勢保持を困難にし、腰部への負担を加速させます。これらの因子が複合的に関与し、器質的な問題が明確でなくとも、慢性化した非特異的腰痛が発生しやすい構造となります。

パーキンソン病に伴う筋緊張の亢進と腰部の負担

パーキンソン病では、錐体外路系の障害により筋緊張が過度に亢進しやすく、いわゆる「筋強剛(リジディティ)」が全身に広がります。この緊張は随意運動にかかわらず持続するため、日常生活の中で体幹の柔軟性や協調運動が著しく損なわれ、腰部にかかる動的・静的負荷が蓄積します。

リジディティ(筋強剛)による可動性低下と代償動作

筋強剛による関節可動域の低下は、特に股関節や胸椎の伸展制限として現れます。その結果、本来これらの関節が担う可動性を腰椎が代償しようとし、過剰な可動やねじれ運動を強いられることで、椎間関節や筋・靭帯構造にストレスが集中します。これが慢性腰痛の引き金となるのです。

脊柱起立筋群の疲労と筋・筋膜性腰痛の関係

脊柱起立筋群は姿勢保持や動作安定化において重要な役割を果たしますが、筋強剛の影響を受けると柔軟性を失い、局所の筋疲労やトリガーポイントの形成が進みます。とくに長時間の立位保持や歩行に伴い、筋膜への牽引や滑走不全が生じ、筋・筋膜性の鋭い痛みや鈍痛が腰部に出現します。

歩行障害がもたらす体幹への負荷増加

パーキンソン病では特徴的な歩行障害、特に小刻み歩行(フェスティネーション)やすくみ足(フリーズ現象)がみられます。これらの異常歩行は下肢からの推進力を失わせ、上半身を過剰に用いた歩行様式を強いられる結果、体幹筋群への負荷が跳ね返ってきます。

小刻み歩行(フェスティネーション)と不安定性

フェスティネーションは歩幅が極端に小さくなり、前のめりになる特徴的な歩行障害です。このとき重心移動が困難になり、姿勢の反射的制御も効きにくくなるため、転倒回避のために体幹を硬直させる戦略を無意識に取るようになります。その結果、腰部を含めた体幹の柔軟性が喪失し、慢性的な筋緊張からくる疼痛が生じます。

腰部の反復的な過負荷と疼痛の慢性化

不安定な歩行は、腰部を補償的に使いすぎることで反復的な微細外傷を生みます。特に仙腸関節や腰仙関節部への負荷は日常的に高まり、疼痛の閾値を超えると慢性痛として固定化されてしまいます。さらに転倒を恐れる心理的要因も疼痛の持続に寄与することが知られています。

パーキンソン病患者における痛みの知覚変容

パーキンソン病ではドパミン系の変性に加えて、脳内の痛覚伝達経路にも変調が起こることが報告されています。つまり、患者自身が痛みを感じやすくなる、または通常以上に強く感じる「中枢性感作」が関与している可能性があり、腰痛の訴えが臨床所見以上に強くなることもあります。

中枢性感作と痛みの過敏性

中枢性感作とは、脊髄や脳の痛覚伝達系が過敏になり、本来は無害な刺激にも痛みを感じる現象です。これはパーキンソン病のような中枢神経疾患においては特に顕著にみられ、腰部への軽微なストレスでも過剰な痛みを誘発する素地となります。結果として、同じ身体的状態でも患者ごとに痛みの強さが大きく異なることがあります。

腰痛の訴えが強くなる背景にある神経機構

線条体や視床、前帯状皮質など、パーキンソン病で影響を受ける中枢構造は、感情や注意、痛みの制御とも深く関連しています。そのため、心理的ストレスや不安も痛みの知覚に影響を与え、腰痛の訴えが単なる構造的要因だけでなく、神経心理学的背景と密接に関連していることを理解する必要があります。

パーキンソン病患者に対する腰痛予防と理学療法的介入

パーキンソン病による腰痛は、姿勢異常・筋緊張・歩行障害・神経性疼痛といった多因子的な要因によって生じるため、治療には多面的なアプローチが求められます。姿勢調整や柔軟性の改善、体幹筋の再教育、歩行トレーニングに加え、疼痛に対する心理的サポートや薬物療法も重要です。理学療法士はこうした複雑な腰痛の構造を理解し、個別性に富んだプログラムを提供することが鍵となります。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/