パーキンソン病は、運動障害を中心とした進行性の神経変性疾患であり、全身の機能低下に伴い褥瘡のリスクも高まる疾患です。特に高齢の進行期患者では、動作性や筋力の低下、姿勢異常、自律神経機能障害、栄養状態の不良などが重なり、褥瘡の発症・重症化が避けられないケースも見受けられます。本稿では、パーキンソン病の病態生理と褥瘡形成の関係性を臨床的視点で紐解きながら、予防と管理の実際を多角的に論じていきます。

パーキンソン病とは何か?

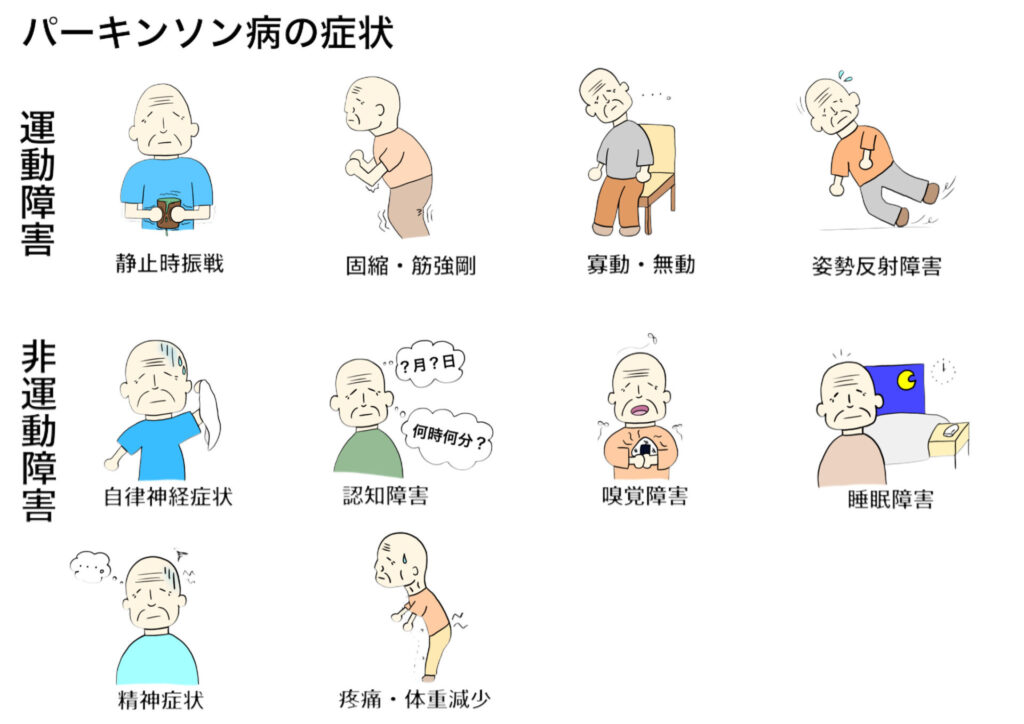

運動症状と非運動症状の概要

パーキンソン病の主たる特徴は、中脳黒質のドパミン産生細胞の変性に起因する運動障害です。四大徴候である静止時振戦、筋強剛、無動・寡動、姿勢反射障害は、個々の患者で程度や現れ方が異なり、日常生活能力(ADL)に深刻な影響を与えます。特に姿勢反射障害は転倒リスクと密接に関係し、活動制限につながりやすい要素です。

一方、非運動症状には自律神経障害(発汗異常、排尿障害、起立性低血圧)、精神症状(抑うつ、幻視)、睡眠障害、認知症など多岐にわたる症状が含まれ、QOLを大きく損ないます。これらの症状は褥瘡の形成にも間接的に関与することから、総合的な視点での管理が不可欠です。

進行性の影響と生活への支障

病気の進行とともに、運動能力の著しい低下が見られます。立位保持や歩行、寝返りといった基本動作が困難になり、ベッド上での生活が中心になる患者も少なくありません。このような活動性の低下は、筋力や柔軟性の喪失を引き起こし、結果として特定部位への圧力集中を助長します。また、姿勢異常(前傾、側弯など)が強い患者では、通常とは異なる部位に褥瘡が生じるケースもあります。

褥瘡(じょくそう)とは何か?

発生メカニズムと分類

褥瘡は、長時間にわたる外力(圧迫、摩擦、せん断力)によって血流が阻害され、組織の虚血と壊死が進行することで形成されます。組織が虚血状態になると、細胞内環境が崩れ、代謝産物の蓄積や炎症反応を介して皮膚・皮下組織の壊死が進行します。

褥瘡は国際的にステージ0〜4およびDTI(深部組織損傷)として分類されており、ステージが進むにつれて骨・筋膜レベルに達することもあります。こうした深部損傷は、パーキンソン病患者のように感覚が鈍く自己申告が難しいケースでは発見が遅れ、深刻化することがあります。

好発部位と臨床的特徴

好発部位は、体圧が集中的にかかる骨突出部(仙骨部、腸骨稜、大転子部、踵部、肩甲骨部など)です。ベッド上安静が続く患者では、仙骨や踵部の褥瘡が特に多く、側臥位が多い場合には大転子部も高リスクになります。筋肉量が減少した高齢者では、わずかな圧迫でも組織損傷を起こしやすいため、早期のスクリーニングと定期的な皮膚チェックが重要です。

パーキンソン病と褥瘡の関連要因

動作制限による長時間の圧迫

無動症状や筋力低下により自発的な体位変換が困難になると、同一部位への長時間の圧迫が避けられず、血流障害を招きます。さらに、体幹や四肢の柔軟性が低下しているため、拘縮によって局所へのストレスが集中する状態となり、わずかな圧力でも組織の壊死が進行します。

筋緊張異常と姿勢保持困難

筋強剛やジストニアにより、異常な筋緊張が継続し、非対称的かつ不自然な姿勢が形成されます。たとえば、強い前傾や片側荷重の姿勢が固定されると、通常とは異なる皮膚部位に過大な圧が加わるため、非典型的な褥瘡(胸部前面、膝部、肘頭など)が見られることもあります。これらは見逃されやすく、早期発見のためには介助者の観察力が問われます。

自律神経障害による発汗・皮膚状態の変化

発汗のコントロール障害により皮膚が常に湿潤状態になると、マセレーション(角質層のふやけ)を起こしやすく、外力に対して脆弱になります。また、皮膚温の異常調節により局所的な発赤や炎症が生じやすく、褥瘡形成の引き金となります。こうした皮膚の脆弱性は、継続的な観察とスキンケアで早期に対処することが重要です。

褥瘡予防におけるリハビリと看護の工夫

体位変換とポジショニングの重要性

体位変換は2時間ごとが基本とされますが、患者の皮膚状態や体力、疾患ステージによって調整が必要です。ポジショニングには、エアマットや低反発マット、体圧分散クッションを活用し、圧力が一部に集中しないよう工夫します。特に関節拘縮のある患者には、支持具を用いた適切なアライメント保持が不可欠です。

栄養管理と皮膚ケアの役割

褥瘡予防において栄養状態の把握は極めて重要です。特に血清アルブミン値が低下している場合、創傷治癒が著しく遅延します。ビタミンA、C、Eや亜鉛、鉄、必須脂肪酸などをバランス良く補給することで、皮膚再生力を高めることができます。皮膚ケアでは、界面活性剤を含まない洗浄剤や保湿剤を用いた皮膚バリアの維持が推奨されます。

多職種連携による包括的アプローチ

褥瘡は看護師だけでなく、理学療法士・作業療法士による動作支援、管理栄養士による栄養管理、薬剤師による外用薬調整、医師による内科的評価を含めた「チーム医療」が必要不可欠です。週1回の褥瘡回診や定期的なモニタリング会議を通じて、ケアの質を継続的に改善していく姿勢が求められます。

進行期パーキンソン病における褥瘡管理の課題と展望

在宅・施設での対応策

進行期に入ると、患者は在宅または介護施設でのケアを受けることが多くなります。訪問リハビリ・訪問看護による支援に加えて、家族への褥瘡予防教育やポジショニング指導が求められます。介護保険を活用した福祉用具の導入や、医療機関とのスムーズな情報連携が、ケアの質向上に大きく寄与します。

テクノロジーの活用と未来のケア

近年では、AIと連動した体位変換センサー、褥瘡リスクアラーム付きのベッドシステム、湿潤環境をリアルタイムで感知するウェアラブルデバイスの導入が進んでいます。これにより、介護者の負担を軽減しながらも、より早期かつ精密な対応が可能となっています。将来的には、皮膚のマイクロバイオーム解析による個別化スキンケアの時代も到来するかもしれません。

まとめ:パーキンソン病患者の褥瘡リスクに対する包括的理解と介入の重要性

パーキンソン病と褥瘡の関係性は、単なる運動障害の延長ではなく、神経・筋・自律機能・栄養・皮膚といった多領域にまたがる複合的な問題です。そのため、単一職種による対応では限界があり、早期からのリスク評価と多職種連携による戦略的介入が求められます。患者の生活の場を意識した予防と、科学的根拠に基づくマネジメントを継続的に行うことが、QOLを守る鍵となります。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/