骨肉腫(osteosarcoma)は、骨原発の悪性腫瘍の中でも最も頻度が高く、特に10代の若年者に好発することが知られています。進行が速く肺転移をきたしやすい性質を持ち、治療を行わなければ急速に生命を脅かす疾患です。一方で、化学療法と外科的切除を組み合わせた集学的治療の進歩により、現在では一定の治療成績が得られるようになっています。本記事では、骨肉腫の基礎から最新の診断・治療までを専門的かつ体系的に解説します。

骨肉腫の基礎知識

骨肉腫とはどのような疾患か?

骨肉腫は、未熟な骨芽細胞に由来し、腫瘍細胞が直接類骨(未成熟な骨組織)を形成することが診断の決め手となる骨原発の悪性腫瘍です。その悪性度は高く、未治療のまま放置した場合には短期間で肺などに転移し、生命予後を著しく悪化させます。また、腫瘍の増殖は局所の骨破壊だけでなく、筋肉や血管・神経などの周囲軟部組織へも浸潤するため、発見時にはすでに広範囲な進展を認めることも少なくありません。

発症年齢と性差

骨肉腫の発症年齢のピークは男女ともに10〜20歳代前半であり、成長スパート期と重なることが特徴です。男子は女子よりも発症率が高く、その理由としては男子の骨成長が女子よりも長期間かつ急速に進行するため、骨芽細胞の分裂回数が多くなり、腫瘍化のリスクが相対的に高まることが推察されています。なお、40歳以降に発症する高齢者例では、骨の疾患(Paget病など)や放射線治療後に発生する二次性骨肉腫も報告されています。

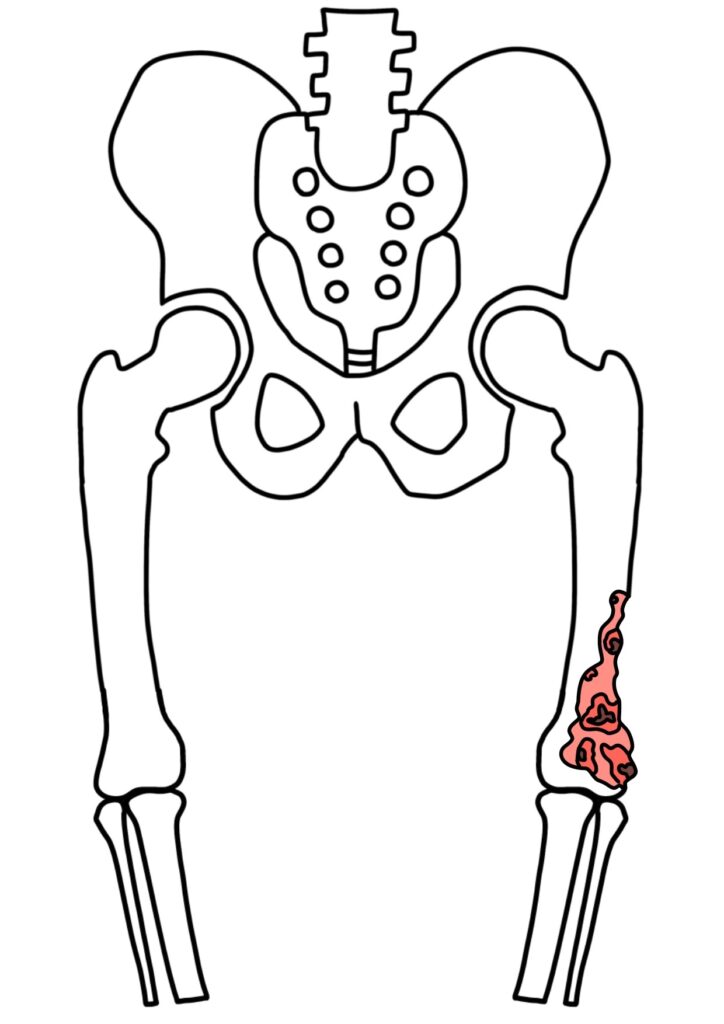

好発部位とその理由

骨肉腫の好発部位として特に重要なのは、大腿骨遠位端、脛骨近位端、上腕骨近位端などの長管骨の骨端近傍です。これらの部位は骨端線を挟んで骨の縦方向の成長が盛んな部位であり、骨芽細胞が活発に活動しています。この高代謝環境が細胞のDNA損傷や複製エラーを誘発し、腫瘍化の温床となると考えられています。また、荷重のかかる部位であることからも、微細損傷の修復機構が頻繁に作動し、それが腫瘍化の契機となる可能性があります。

骨肉腫の原因と病態

発症に関与する遺伝的要因

骨肉腫の発症には、いくつかの遺伝的要因が関与しています。代表的なのが腫瘍抑制遺伝子p53の異常で、これは細胞周期の制御やアポトーシス誘導に重要な役割を果たしています。Li-Fraumeni症候群と呼ばれる遺伝性疾患では、p53遺伝子の変異により骨肉腫を含む多発性の腫瘍が生じやすくなります。また、網膜芽細胞腫の原因であるRB1遺伝子変異も骨肉腫のリスクを高めることが知られており、遺伝的脆弱性を有する個体では注意が必要です。

骨成長との関連性

思春期に急激に進行する骨の縦方向成長は、骨芽細胞の活性化を伴います。この過程でDNA複製のエラーやストレス応答が頻発し、腫瘍化の契機となることが示唆されています。また、成長軟骨板付近では血流が豊富であり、栄養供給の多さも細胞の増殖環境を促進します。さらに、成長因子(IGF-1など)の分泌もこの時期にピークを迎えるため、骨芽細胞の異常増殖を助長する一因となる可能性が高いです。

組織学的分類と腫瘍の進行

骨肉腫は、組織学的に以下のように分類されます:

- 従来型骨肉腫(conventional osteosarcoma):最も頻度が高く、骨形成型・線維形成型・軟骨形成型などにさらに細分類されます。

- 表在型骨肉腫(parosteal/periosteal osteosarcoma):骨表面に発生し、比較的進行が緩やかな亜型です。

- 小円形細胞型骨肉腫:ユーイング肉腫との鑑別が難しく、悪性度が高いタイプです。

腫瘍が進行するにつれて骨髄腔、皮質骨、骨膜、周囲の軟部組織へと浸潤が広がり、最終的には血行性により肺へ転移を来たすことが多くなります。

骨肉腫の症状と診断

初期症状と進行に伴う変化

初期の骨肉腫は、局所の軽度な疼痛や腫脹、熱感を伴うことが多く、外傷後の一時的な痛みや成長痛と誤認されることもあります。時間とともに痛みは持続性かつ夜間にも及ぶようになり、関節可動域の制限や腫瘤の触知が可能になります。さらに進行すると、腫瘍が神経や血管を巻き込むことで感覚異常や腫脹、皮膚の変色などの重篤な症状を呈することもあります。病的骨折も初発症状の一つとして知られています。

画像診断と検査のポイント

X線では、骨皮質の破壊や新生骨形成、骨膜反応(Codman三角や日輪状骨膜反応など)といった特徴的所見が現れます。MRIは軟部組織への浸潤や腫瘍の境界、骨髄内の広がりを高精度で評価できるため、手術計画に不可欠です。また、肺転移を確認するための胸部CT、骨シンチグラフィーによる骨転移の検索も行います。最近では、FDG-PETによる全身評価も有用とされています。

鑑別診断と確定診断の流れ

骨肉腫と類似する疾患として、ユーイング肉腫、軟骨肉腫、骨巨細胞腫、骨芽細胞腫などが挙げられ、画像所見だけでの診断は限界があります。確定診断には生検(通常はCTガイド下またはMRI誘導下コアニードル生検)を行い、病理組織学的に骨形成を伴う腫瘍であることを確認します。免疫染色や遺伝子解析も必要に応じて行われ、腫瘍のサブタイプや分化度を正確に把握することが求められます。

骨肉腫の治療と予後

化学療法とその役割

骨肉腫の治療は、手術単独では不十分であり、多剤併用化学療法(MAP療法:メトトレキサート、ドキソルビシン、シスプラチンなど)を術前・術後に行う集学的治療が標準です。術前化学療法により腫瘍を縮小させることで、患肢温存手術の可能性が広がります。治療効果は、術後の腫瘍壊死率で評価され、90%以上の壊死率が得られた場合、予後が良好とされます。副作用管理と治療スケジュールの最適化が、長期生存の鍵を握ります。

手術療法の種類と選択基準

手術療法には、腫瘍を完全に切除する「広範切除術」が基本であり、可能な限り患肢温存が試みられます。人工関節や自家骨・同種骨移植などによる再建術は、機能温存と整容性の両立を目指します。一方で、腫瘍が主要血管や神経にまで浸潤している場合には、切断術が選択されることもあります。術後の機能回復にはリハビリテーションが極めて重要であり、術前からの機能評価と連携が不可欠です。

予後と再発の可能性

限局性骨肉腫であれば、現在の標準治療により5年生存率は70~80%にまで改善しています。しかし、診断時にすでに肺転移を有する場合の5年生存率は20〜30%程度にとどまるため、早期発見が極めて重要です。また、術後5年以内の再発率も一定数存在し、特に術後2年以内が最も高リスクとされています。定期的な画像フォローアップにより再発・転移の早期発見が予後改善に直結します。

まとめ

骨肉腫は若年者に発症する重篤な悪性腫瘍であり、その診断と治療には高度な専門的知識と多職種連携が求められます。特に、成長期の骨代謝や遺伝的背景、画像診断と病理評価の精度、さらには治療後の長期的な経過観察まで、各段階での適切な対応が患者の生命と生活の質を守るために不可欠です。近年はゲノム医療や分子標的治療の研究も進んでおり、将来的にはより個別化された治療法の確立が期待されています。骨肉腫という難治性疾患に対して、私たちは常に最新の知見を持ち、患者と共に戦っていく姿勢が求められます。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/