骨端軟骨障害は、成長期にある児童・青少年に特有の骨疾患群を指します。特にスポーツ活動の活発化に伴い、発症頻度は増加傾向にあります。骨端軟骨は骨の縦方向の成長に不可欠な部位であり、成長終了後に骨化して消失する運命を持つ一過性組織です。しかしその脆弱性ゆえに、成長期特有の外力、過負荷、血流障害などにより容易に障害を受けることが知られています。

骨端軟骨の基礎知識

骨端軟骨の解剖学的構造

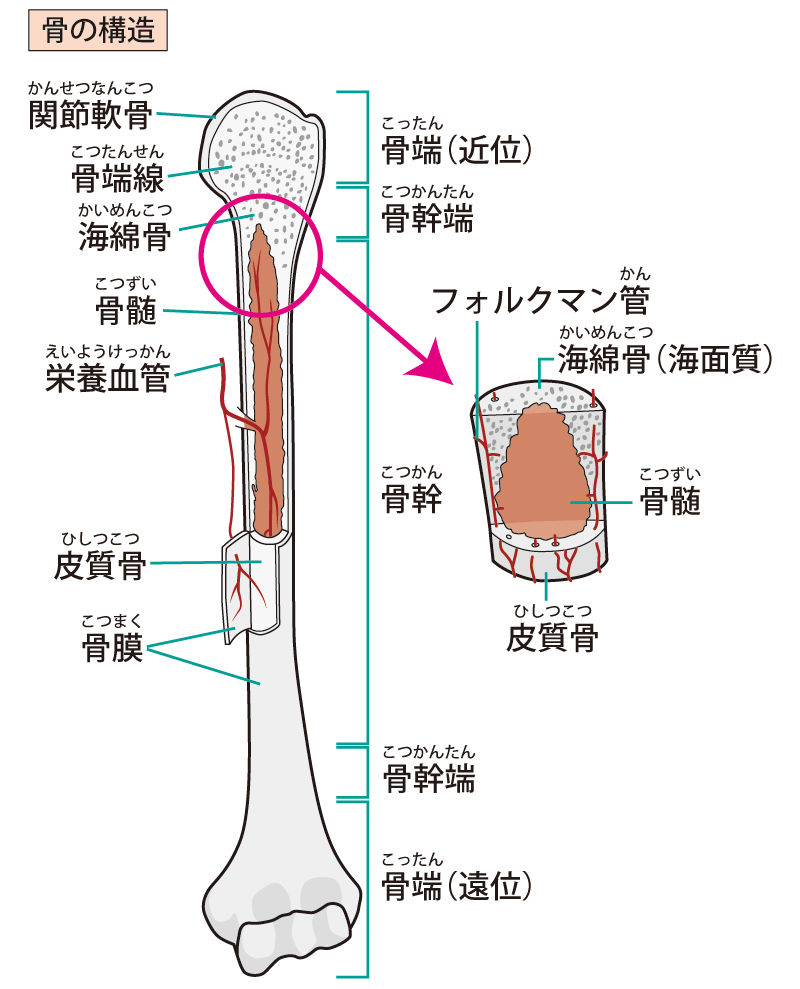

骨端軟骨は、骨幹端(metaphysis)と骨端(epiphysis)の間に存在する成長軟骨板(physis)を中心とした組織群を指します。成長軟骨板は、軟骨細胞の増殖・成熟・石灰化・骨化という一連の過程を経ることで骨の縦方向の成長を担っています。この部位は豊富な細胞活動を行う反面、血流供給が限定的であり、代謝的にも脆弱な性質を持ちます。

成長軟骨板と骨端線の役割

成長軟骨板は「休止帯」「増殖帯」「肥大帯」「石灰化帯」という4つのゾーンに区分され、これらが連続的に働くことで骨延長が行われます。骨端線(epiphyseal line)は成長終了後に成長軟骨板が骨化した痕跡であり、以降の骨長成長は停止します。このプロセスが障害されると、成長障害や骨変形のリスクを抱えることになります。

成長期における骨端軟骨の重要性

成長期には骨長の急速な増大とともに、軟骨板への機械的負荷も増加します。とりわけスポーツ活動中には、屈曲、伸展、圧迫、牽引といった複合的な力が成長軟骨に加わり、微細損傷の蓄積を引き起こす可能性があります。成長期特有の「脆弱な強度」と「高い可塑性」という二面性が、障害発生に直結するのです。

骨の成長と荷重分散のメカニズム

骨端軟骨は単なる成長部位ではなく、荷重を柔軟に分散し、骨端部へのダメージを防ぐ重要な緩衝機構も担っています。このため、荷重負荷や牽引ストレスが繰り返されると、局所的な血流障害、軟骨細胞死、微小骨折といった病態に繋がりやすくなります。

骨端軟骨障害の分類と代表疾患

疾患の分類と特徴

骨端軟骨障害は、主に外力の種類に応じて「圧迫性障害」と「牽引性障害」に大別されます。圧迫性障害は体重支持下における長時間または反復負荷により発生し、骨端部の血流低下と軟骨損傷を引き起こします。一方、牽引性障害は筋腱の収縮力により骨端部が剥離される機序で発症し、特にスポーツ活動に起因する症例が目立ちます。

圧迫性障害と牽引性障害の違い

圧迫性障害では、骨端部の虚血性壊死や骨端変形が主体となるのに対し、牽引性障害では骨端の部分剥離や骨軟骨断裂が中心となります。病態進行に伴い、疼痛・腫脹・機能障害が悪化し、治癒までに長期間を要する場合も少なくありません。

代表的な骨端軟骨障害

オスグッド・シュラッター病

脛骨粗面部に好発し、大腿四頭筋腱の過剰な牽引ストレスによって発症します。膝伸展動作(ジャンプ、ダッシュ、キックなど)に伴う疼痛や腫脹が特徴であり、無理な運動継続により骨端の突出や骨化異常を残すリスクがあります。

セーバー病(踵骨骨端症)

アキレス腱の牽引と地面反力の反復による圧迫負荷が組み合わさることで、踵骨骨端に虚血性変化が生じます。ランニングやジャンプ競技に従事する児童に多く、かかとの圧痛、歩行時痛を主訴とします。

リトルリーガー肘(上腕骨内側上顆骨端症)

野球の投球動作中に、内側屈筋群の牽引力と外反ストレスが加わることで、上腕骨内側上顆部の成長軟骨が障害されます。放置すると骨端分離や変形治癒をきたし、慢性的な肘関節障害へ進展する危険性があります。

骨端軟骨障害の原因と病態

外的要因と内的要因

スポーツ活動による過負荷

成長期における過度なスポーツ活動は、骨端軟骨に許容限界を超える負荷を与える最大の外的要因です。特にトレーニングの急激な強度増加、不適切なフォーム、不十分な休息はリスクを高めます。加えて、硬いグラウンドや不適切なシューズも障害発症に寄与します。

成長スパートとの関連

骨長の急激な伸長を伴う成長スパート期には、筋腱の柔軟性低下や骨端軟骨への過剰負荷が起こりやすくなります。このため、日常的な運動でも骨端部に微細な損傷が積み重なり、症状の発現に繋がります。

病態生理と画像所見

血流障害と軟骨変性の進行過程

骨端軟骨は元来血流が乏しく、外傷や反復負荷により局所血流がさらに低下すると、組織の修復機構が破綻します。これにより軟骨基質の変性、軟骨細胞の壊死、二次的な骨壊死が進行します。MRIでは、軟骨浮腫、骨髄浮腫、骨端裂離といった所見が早期から観察され、病態の重症度を把握するうえで重要な手段となります。

診断とリハビリテーションの視点

臨床評価と診断手法

問診・視診・画像診断の活用

診断においては、運動歴、痛みの発症状況、悪化因子、活動制限の有無を綿密に問診します。局所の圧痛、腫脹、関節可動域制限の有無を視診・触診で評価し、X線により骨端部の構造異常を確認、さらにMRIで軟部組織損傷や骨端板の損傷程度を精査することが推奨されます。

保存療法と運動療法の実際

安静・物理療法・段階的な運動介入

保存療法の基本は、症状の悪化要因を除去するための活動制限と患部の安静です。急性期にはアイシング、NSAIDs使用、電気刺激療法などで炎症をコントロールし、次いで筋力維持、関節可動域の回復を目的としたリハビリテーションを漸進的に導入します。復帰期には、スポーツ動作の再教育とフォーム修正が必須となります。

予後と成長への影響

成長障害を防ぐための早期介入の重要性

骨端軟骨障害を適切に管理できなかった場合、成長板早期閉鎖や骨端変形が不可逆的に進行し、下肢長差、関節機能障害、慢性疼痛といった重篤な後遺症を残すことがあります。したがって、早期発見とリスク因子除去に向けた積極的介入が不可欠です。

まとめ

骨端軟骨障害は、成長期特有の解剖学的・生理学的脆弱性に加え、現代のスポーツ環境の変化によって発症リスクが高まっている重要な疾患群です。骨端軟骨の構造と機能を正しく理解し、圧迫性障害・牽引性障害といった分類、代表疾患ごとの特徴、病態生理、診断手法、保存療法の実践まで一貫した知識と対応が求められます。成長過程にある子どもたちが健やかに発育できるよう、臨床現場ではより繊細かつ科学的な介入が求められています。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/