脳卒中は身体機能だけでなく、認知機能にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。記憶力の低下、注意力の欠如、実行機能の障害など、日常生活に支障をきたす症状が現れることがあります。本記事では、脳卒中後の認知機能障害について解説し、その対策や生活の工夫について考えていきます。

認知機能障害とは?

脳卒中後に起こる認知機能障害の種類

脳卒中によって損傷を受ける脳の部位によって、さまざまな認知機能障害が生じます。たとえば、記憶障害では新しい情報を保持できなくなり、注意障害では集中力が続かなくなります。これらの障害が複合的に絡み合うことで、日常生活に大きな支障をもたらします。

認知機能障害の発生メカニズム

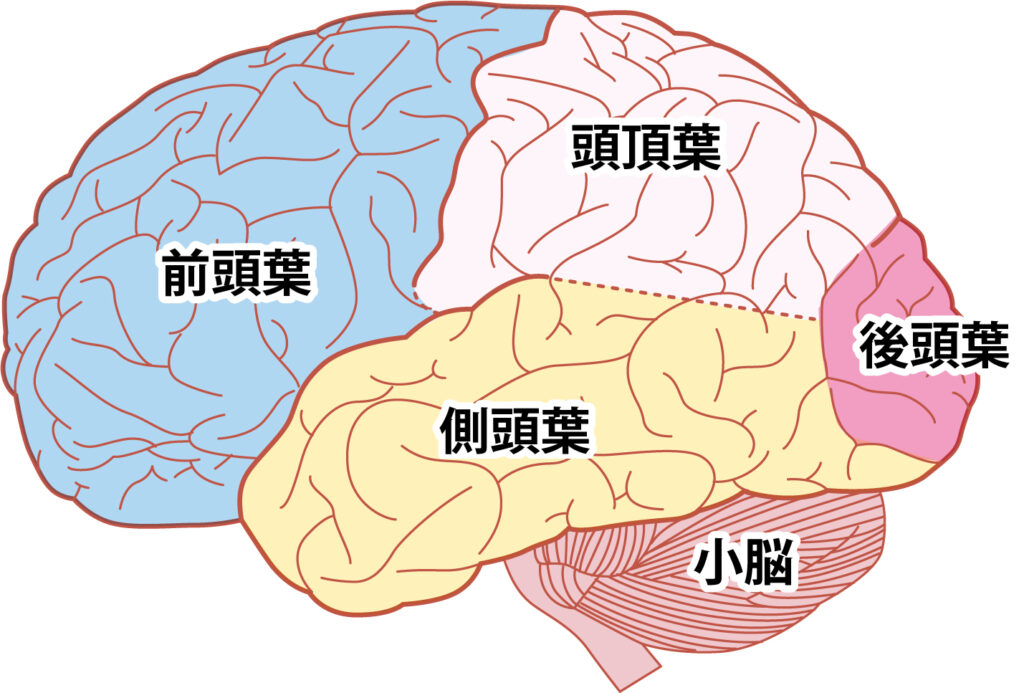

脳卒中による認知機能障害は、脳の血流が遮断されることで神経細胞が損傷し、情報伝達が阻害されることによって起こります。特に、前頭葉、側頭葉、頭頂葉が影響を受けると、記憶や思考、判断力に問題が生じやすくなります。また、脳の可塑性による回復過程も個人差が大きいため、適切なリハビリテーションが重要になります。

影響を受ける生活機能

認知機能の低下は、日常生活のあらゆる場面に影響を与えます。たとえば、服を着る順番が分からなくなったり、料理の手順を思い出せなくなったりすることがあります。また、買い物や金銭管理、スケジュール管理が難しくなり、社会的な孤立につながるケースもあります。

認知機能障害の評価方法

認知機能検査の種類

認知機能障害の評価には、MMSE(Mini-Mental State Examination)やMoCA(Montreal Cognitive Assessment)などのスクリーニング検査が用いられます。これらの検査は簡便に実施でき、認知機能の全体的な低下を把握するのに役立ちます。さらに、特定の認知機能(例:記憶、注意、実行機能)を詳しく評価するために、神経心理学的検査が行われることもあります。

主観的評価と客観的評価

認知機能障害の評価では、本人の自己申告(主観的評価)と専門家による検査(客観的評価)の両方が重要です。患者自身が認識していない障害も多いため、客観的な検査データと家族からの情報を総合的に判断する必要があります。

家族や介護者の観察ポイント

家族や介護者は、会話の流れが途切れがち、忘れ物が増えた、複雑な作業を避けるようになったなどの兆候に注意を払うことが求められます。特に、突然の性格の変化や感情の不安定さが見られる場合は、認知機能の低下を疑うサインとなるため、早期の評価と対応が必要です。

脳卒中後の認知機能障害に対する対策

環境調整と日常生活の工夫

記憶障害への対応策

記憶障害を持つ患者には、スケジュール帳やスマートフォンのリマインダーを活用することで、日常の予定を管理しやすくなります。また、重要な物を決まった場所に置く習慣をつけることで、物忘れのリスクを軽減できます。

注意障害へのアプローチ

注意障害がある場合は、刺激の少ない環境を整えることが有効です。例えば、テレビやラジオの音を最小限にし、作業に集中できる空間を作ることで、注意を持続しやすくなります。

実行機能障害へのサポート

実行機能障害を持つ患者には、タスクを小さく分割し、一つずつ順番に進めることで、作業の負担を軽減できます。視覚的なチェックリストを用いることで、達成感を得ながら進めることができます。

認知リハビリテーションの実践

記憶力を鍛えるトレーニング

単語の復唱やストーリーを覚える練習が効果的です。また、写真を見せてエピソードを思い出すことで、記憶力の回復を促せます。

注意力・集中力を向上させる方法

パズルやカードゲーム、計算問題などの活動は、注意力や集中力の向上に役立ちます。特に、ゲーム感覚で楽しめるリハビリは、モチベーションの維持につながります。

問題解決能力の強化

日常生活の中で問題解決を求められる場面を作り、少しずつ練習することで、実行機能の改善が期待できます。

家族や介護者ができる支援

家族や介護者が認知機能障害に適切に対応することで、患者のQOL(生活の質)が向上します。ゆっくり話し、指示を明確にすることが重要です。また、ストレスをためないように、介護者自身のケアも忘れずに行う必要があります。

社会復帰と長期的な支援

仕事復帰に向けた支援策

認知機能が回復しつつある患者には、段階的な復職プログラムを活用することが有効です。職場と連携し、業務の調整を行うことで、負担を減らしながら復帰を進めることができます。

社会参加を促すプログラム

地域のリハビリテーション施設や、認知症予防のためのコミュニティ活動に参加することも、社会的なつながりを保つために役立ちます。

継続的なフォローアップの重要性

脳卒中後の認知機能障害は、長期的な経過をたどるため、定期的な評価と調整が必要です。医療機関やリハビリ専門職と連携し、適切なサポートを受けることが重要です。

まとめ

脳卒中後の認知機能障害は、適切な評価と対応によって生活の質を大きく向上させることができます。環境の調整や認知リハビリテーションを継続し、家族や専門家と協力しながら社会復帰を目指すことが重要です。患者一人ひとりに合った支援を考えながら、できることを少しずつ増やしていきましょう。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/