脳卒中は、突然の発症によって生命を脅かし、日常生活に大きな影響を与える疾患です。日本では高齢化が進む中で、脳卒中が社会全体に与える影響は増大しています。しかし、遺伝的要因に加え、生活習慣が発症リスクを大きく左右することが明らかになっており、これを改善することで予防の可能性を高めることができます。本記事では、脳卒中の基本的な知識、生活習慣との関連性、予防のための具体的な方法について、深く掘り下げていきます。

脳卒中の概要

脳卒中とは何か

定義と種類

脳卒中は、脳への血流が遮断されることで発症し、脳細胞が酸素や栄養を失って壊死する疾患群の総称です。主に以下の3つに分類されます。

- 脳梗塞:血栓や動脈硬化により血管が詰まり、脳細胞が壊死するタイプ。

- 脳出血:高血圧などで脳の血管が破れ、出血が脳内に広がるタイプ。

- くも膜下出血:動脈瘤の破裂によって脳表面で出血が起こるタイプ。

これらは、発症の原因や治療法がそれぞれ異なりますが、いずれも早期発見と迅速な治療が患者の生命を救う鍵となります。

発症メカニズム

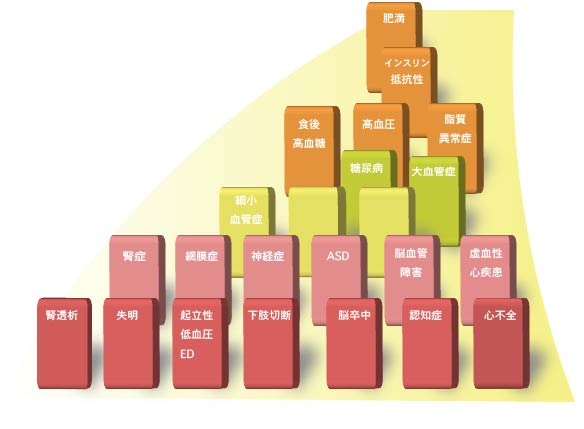

脳卒中は、動脈硬化や血圧の急上昇など、血管の障害が引き金となります。たとえば、脳梗塞では血栓が血管を塞ぎ、酸素供給が途絶えることで脳組織が壊死します。一方、脳出血は血管の破裂によって引き起こされます。これらは生活習慣病の影響を強く受け、特に高血圧、糖尿病、脂質異常症がリスク因子として挙げられます。

日本における脳卒中の現状

発症率と死亡率

日本では、脳卒中は死因第4位を占めており、年間約11万人が亡くなっています。また、発症後に後遺症を抱えるケースが多く、要介護状態になる割合も高いです。男性は40代以降、女性は閉経後に発症リスクが高まるとされており、年齢に応じた予防対策が重要です。

高齢化社会への影響

高齢化社会の進展により、脳卒中患者数の増加が医療費の圧迫や介護負担の増大を引き起こしています。例えば、発症後にリハビリテーションが必要となる患者が多く、家族や介護者への負担も大きいです。このような社会的影響を軽減するためにも、予防医療の強化が不可欠といえます。

生活習慣と脳卒中の関係

食生活の影響

塩分摂取と高血圧

日本人は塩分摂取量が多く、これが高血圧の主因となっています。例えば、味噌汁や漬物などの伝統食品には多量の塩分が含まれており、これを控えることで血圧を下げる効果が期待されます。減塩は脳卒中予防の基本であり、多くの研究でその効果が証明されています。

不健康な食事と動脈硬化

高脂肪食や加工食品の過剰摂取は動脈硬化を促進します。この結果、血管内にプラークが形成され、血流が遮断されるリスクが高まります。野菜、果物、魚を中心としたバランスの良い食事が血管の健康を守る鍵です。

運動習慣の重要性

運動不足とリスク増加

運動不足は肥満、高血圧、糖尿病のリスクを高め、結果的に脳卒中発症の要因となります。特に現代社会ではデスクワークや移動手段の機械化が進んでおり、日常生活で意識的に身体を動かす習慣を持つことが重要です。

適切な運動の効果

ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、血流を改善し、血圧をコントロールする効果があります。また、筋力トレーニングを組み合わせることで、全身の代謝を向上させることができます。適度な運動を続けることで、脳卒中の発症リスクを大幅に低減できます。

喫煙とアルコール

喫煙が脳卒中を引き起こす仕組み

喫煙は動脈硬化を進行させる最大の要因の一つです。タバコに含まれるニコチンは血圧を上昇させるだけでなく、血管内皮を損傷し、血栓を作りやすい状態にします。禁煙をすることで、脳卒中のリスクを50%以上減少させることが可能です。

過度な飲酒の危険性

アルコールの過剰摂取は血圧を急激に上昇させるため、脳卒中のリスクを高めます。しかし、適量のアルコールは血流を改善する可能性もあるため、節度ある飲酒を心がけることが重要です。

脳卒中予防のための生活習慣改善

食事管理

減塩と栄養バランスの重要性

塩分摂取を控えるだけでなく、カリウムやマグネシウムを多く含む食品を摂取することが推奨されます。これにより血圧を安定させる効果が期待できます。健康的な食事は長期的な予防の基盤です。

地中海式食事法の推奨

地中海式食事は、オリーブオイル、ナッツ類、魚介類を中心に構成され、抗酸化作用が豊富で血管の健康維持に効果的です。世界中でその有効性が認められています。

運動計画

日常生活における運動の取り入れ方

エレベーターの代わりに階段を使う、近距離の移動は徒歩を選ぶなど、小さな工夫が脳卒中予防に繋がります。日常の中で運動を習慣化することが重要です。

適度な有酸素運動のメリット

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を継続することで、血圧やコレステロール値を改善し、血管の健康を守ります。週3回以上の運動が推奨されています。

まとめ

脳卒中は、生活習慣と密接に関連していますが、日々の習慣を少しずつ見直すことで予防が可能な疾患です。特に、食事、運動、禁煙、適度な飲酒といった基本的な要素に取り組むことで、発症リスクを大幅に低減することができます。また、個人の取り組みだけでなく、社会全体で予防医療を推進することが重要です。今日の選択が、未来の健康を守る鍵となります。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/