顎関節症は、現代人のライフスタイルやストレスが原因で発症することが多い疾患です。単なる顎の痛みや音と軽視されがちですが、適切に対応しないと慢性化し、生活の質を大きく損なう可能性があります。本記事では、顎関節症の構造的な特徴や原因、幅広い症状、治療法に至るまでを解説し、そのメカニズムを紐解いていきます。

顎関節症の概要

顎関節症(がくかんせつしょう)は、顎関節やその周囲の筋肉の機能不全から生じる一連の症状を指します。これには顎の痛み、開閉時の異常音、口の開けにくさなど、さまざまな不快感が含まれます。放置すると慢性的な痛みや運動機能障害を引き起こし、咀嚼や会話が困難になることもあります。

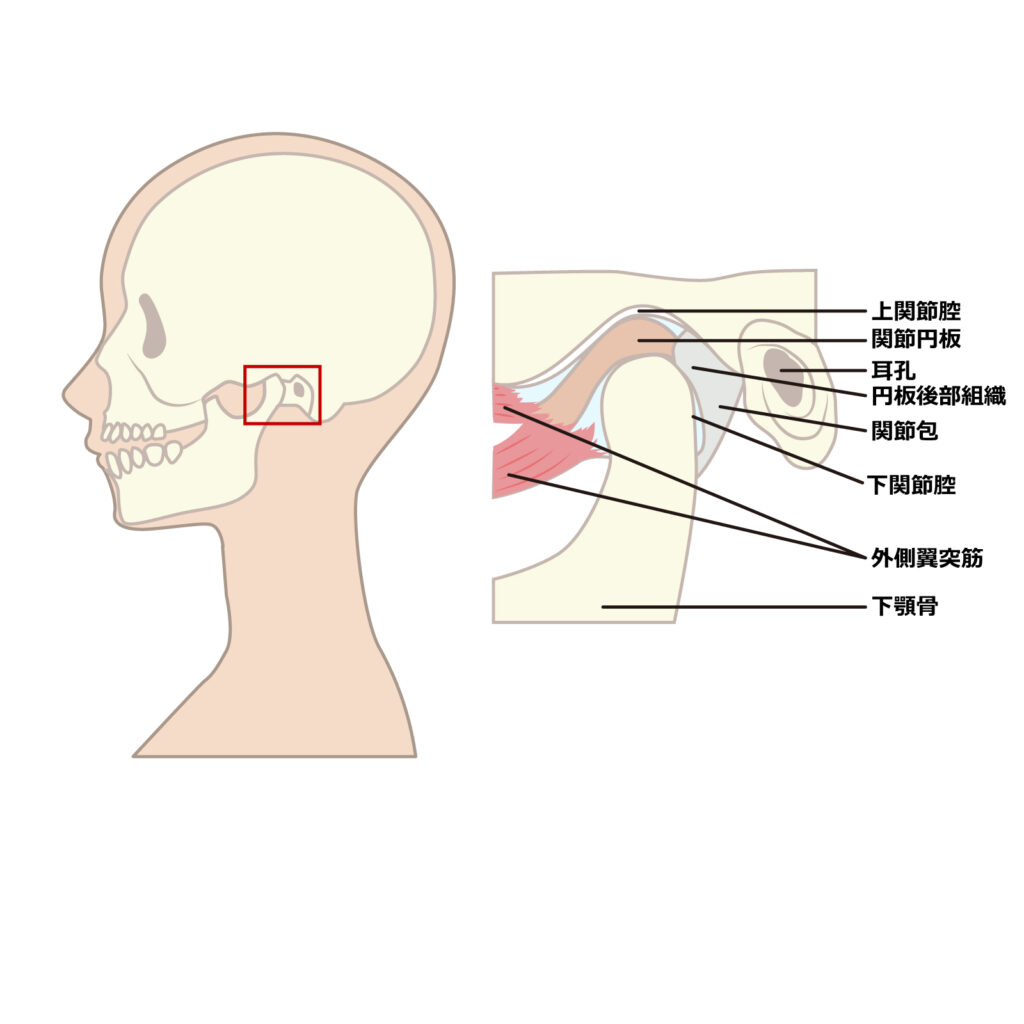

顎関節の基本構造

顎関節は、人体で最も複雑かつ頻繁に使われる関節の一つです。この関節は、下顎骨と側頭骨が連結し、関節円板という軟骨組織が滑らかな動きを支えることで成り立っています。関節円板は衝撃を吸収し、上下左右への複雑な動きを可能にしています。

- 下顎骨: 顎の動きを支える唯一の可動骨で、開閉運動や左右の動きを行います。

- 側頭骨: 頭蓋骨の一部であり、下顎骨と接合する部分を形成しています。

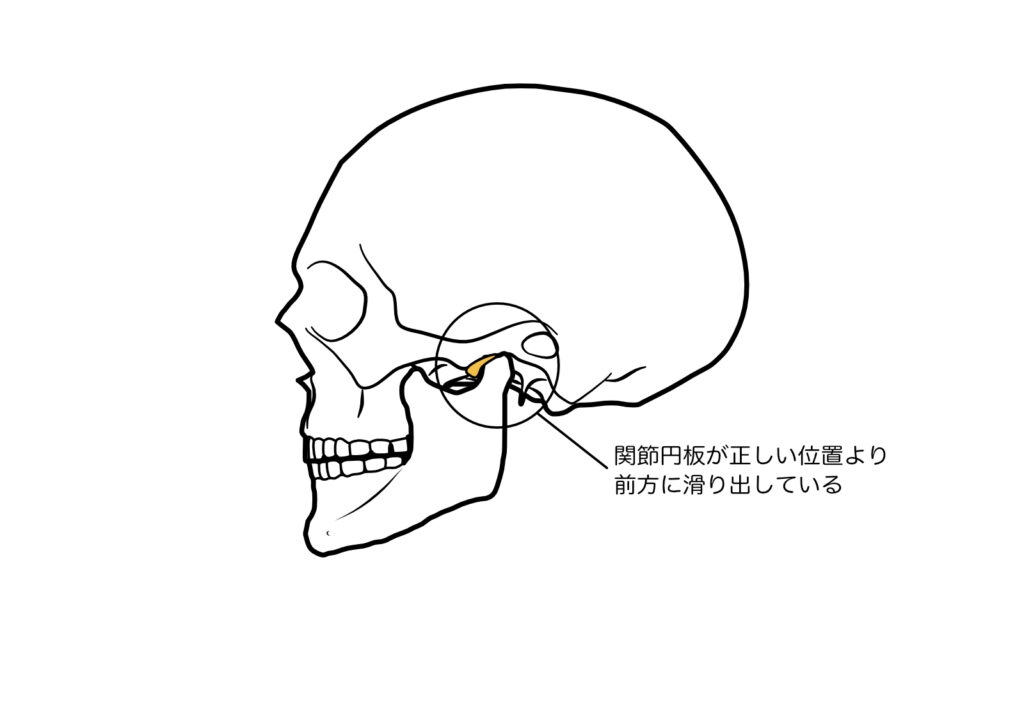

- 関節円板: クッションのような役割を果たし、関節が擦れないように保護します。この円板が損傷すると、痛みや異音の原因になります。

顎関節の働きが崩れると?

顎関節は食事や会話を支える大切な役割を担っています。わずかなバランスの乱れでも、顎関節は容易に負担を受け、機能不全に陥ることがあります。特に、長時間の不自然な姿勢や慢性的な筋肉の緊張が蓄積することで、顎関節症が進行することが多いです。

顎関節症の原因

顎関節症は、単一の原因で起こるわけではなく、複数の要因が相互に作用して発症します。これらの要因は身体的、心理的、そして環境的要因に分けられ、それぞれが症状の発現に関与しています。

身体的要因

- 歯ぎしりや食いしばり: 無意識に行う歯ぎしりや、ストレスを感じたときに顎に力を入れる癖が、咀嚼筋や顎関節に過度な負荷を与えます。特に睡眠中の歯ぎしりは、筋肉の疲労や痛みを慢性化させる一因です。

- 不良な姿勢: 長時間スマートフォンを操作したり、パソコン作業をしたりすることで、首や肩に負担がかかります。この姿勢不良が顎周囲の筋肉を緊張させ、顎関節の機能に悪影響を与えることが知られています。

- 外傷: 交通事故や転倒、スポーツによる顎への外傷が、顎関節や筋肉を直接損傷し、顎関節症を引き起こします。外力が加わると関節の位置異常や関節円板の損傷が生じやすくなります。

心理的要因

- ストレスと精神的負担: 精神的なストレスがかかると、体は緊張しやすくなります。顎周囲の筋肉も例外ではなく、緊張が続くことで痛みや違和感が増強します。また、心理的ストレスが身体的な症状を悪化させることが多いため、治療では心理面へのアプローチも重要です。

顎関節症の症状

顎関節症の症状は多岐にわたり、患者一人ひとり異なります。顎の痛みや音といった典型的な症状から、他部位に影響を及ぼすこともあります。

痛み

- 顎関節周囲の痛み: 咀嚼や顎の開閉時に痛みが発生し、痛みの度合いは顎の使い過ぎや筋肉の緊張具合によって変化します。痛みが続くことで、食事や会話を楽しむことが難しくなることもあります。

- 頭痛: 顎関節症に伴う頭痛は、緊張型頭痛として現れることが多く、肩こりや首の痛みを伴います。慢性的な頭痛は、日常生活に大きな影響を与えるため、早期の対策が必要です。

顎の異常

- 顎の動きの制限: 口を大きく開けるのが困難になることがあります。場合によっては、顎が「カクン」と引っかかる感覚を伴うこともあります。これが続くと、食事や日常会話に支障をきたします。

- 顎の音: 顎を動かした際に「カクッ」と音がする、あるいは「ゴリゴリ」とした摩擦音が聞こえることがあります。この音は、関節円板の位置がずれたり、軟骨がすり減ったりしているサインです。

顎関節症の診断と治療

顎関節症は早期に診断することで、慢性化を防ぐことが可能です。精密な診断と患者に合った治療計画を立てることで、症状の改善が期待できます。

診断方法

- 問診: 症状の頻度や痛みの程度、過去の怪我や生活習慣を細かく聞き取り、患者の状況を把握します。特に、ストレスの有無や日常の癖についても確認されます。

- 視診と触診: 顎の動きや音を観察し、筋肉の緊張や異常を確認します。触診によって痛みの部位を特定し、顎関節の状態を評価します。

- 画像検査: X線、MRI、CTスキャンを用いて、骨の変形や関節円板の状態を確認します。関節の詳細な状態を知ることで、適切な治療方針を決定します。

治療法

顎関節症の治療は、患者の症状に応じてカスタマイズされます。薬物療法、理学療法、行動療法などを組み合わせてアプローチすることが一般的です。

- 理学療法: 筋肉の緊張を緩和するために、ストレッチやマッサージを行います。また、姿勢改善や正しい顎の動かし方を指導し、再発防止に努めることが重視されます。

- 行動療法: ストレス管理や悪い習慣の改善を目指します。例えば、歯ぎしりを防ぐためのマウスピースを用いるなど、顎関節に負担をかけない工夫が必要です。

- 歯科治療: 噛み合わせの異常がある場合、矯正治療やマウスピースの使用が行われます。適切な噛み合わせを維持することで、症状の改善が期待できます。

まとめ

顎関節症は、複数の要因が絡み合う疾患であり、その治療には個別のアプローチが求められます。適切な診断と治療によって、症状の緩和と日常生活の質の向上が可能です。もし顎の痛みや異音を感じた場合は、早めに専門医の診察を受けることをおすすめします。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/