肘部管症候群は、スポーツや職業的に肘を頻繁に使用する人々に多く発症する疾患です。尺骨神経が肘の内側に位置する「肘部管」で圧迫されることで、感覚や運動に影響を及ぼします。この疾患は進行すると、手や指の機能障害が生じるため、早期の診断と治療が極めて重要です。今回の記事では、肘部管症候群の病態を理解し、診断や治療のアプローチを掘り下げていきます。

肘部管症候群とは

肘部管症候群の定義

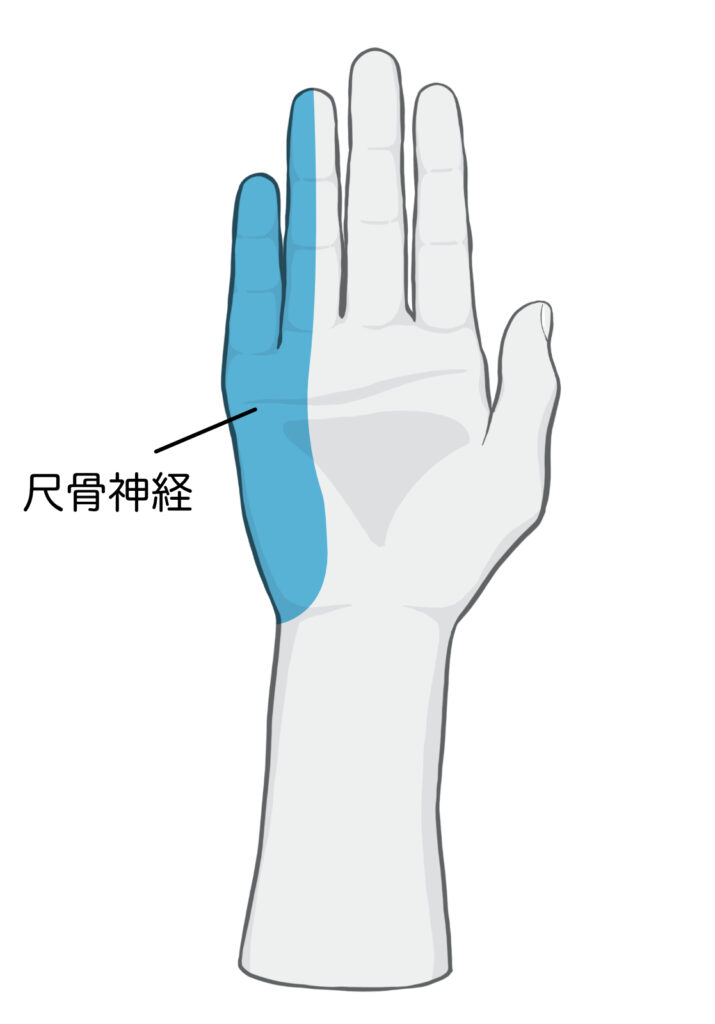

肘部管症候群は、肘の内側を通る尺骨神経が「肘部管」と呼ばれる狭い通路で圧迫されることにより発症する神経障害です。肘部管は、内側上顆と肘筋膜に囲まれた狭い空間で、尺骨神経はこの空間を通過します。ここでの圧迫により、手や前腕にしびれや痛みが生じます。発症率は、特に手作業が多い職業やアスリートにおいて高く、重度の場合には手術が必要になることもあります。

肘部管症候群の原因

肘部管症候群の発症原因は多岐にわたります。長時間の肘の屈曲や過度な伸展、外傷、骨折による肘部の構造変化が一般的な要因です。例えば、デスクワークや電話を長時間使用する姿勢では、無意識に肘を曲げた状態が続くことがあり、これが尺骨神経に慢性的な負担をかけます。また、肘部に形成されるガングリオンや腫瘍も神経を圧迫する要因となり得ます。こうした要因が積み重なることで、肘部管症候群が発症します。

肘部管症候群の病態生理

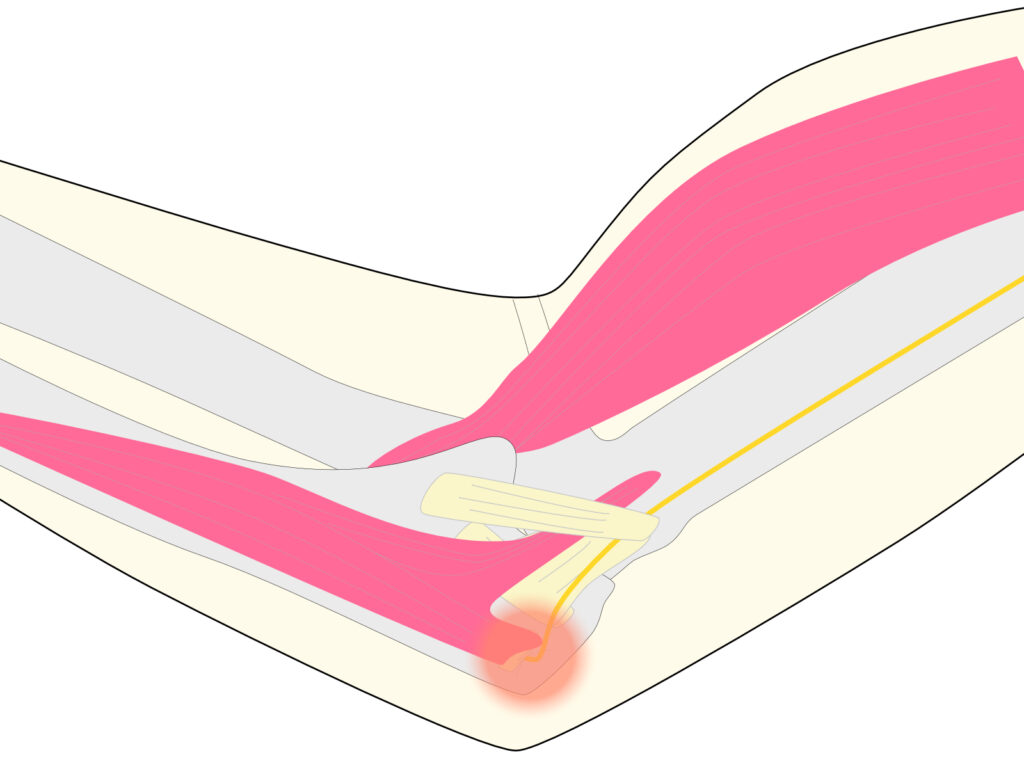

肘部管を通過する尺骨神経は、感覚と運動を司る重要な神経です。肘を屈曲する動作が繰り返されると、肘部管内での圧力が増加し、神経が圧迫されやすくなります。圧迫が持続することで、神経の血流が低下し、酸素供給が不足する結果、神経線維の損傷が進行します。特に、神経鞘内の血流が障害されると、神経の再生能力が低下し、不可逆的な損傷を引き起こすリスクがあります。このため、肘部管症候群の早期発見と介入が求められます。

肘部管症候群の症状

早期症状

初期段階では、小指と薬指のしびれや感覚鈍麻が現れます。この感覚異常は、肘の屈曲時や長時間の使用後に増悪することが多く、日常生活の中で気づかれることが少ないです。症状は一過性であることもありますが、頻繁に繰り返される場合には病態の進行を疑う必要があります。早期の診察により、進行を食い止めることができる可能性が高まります。

進行した症状

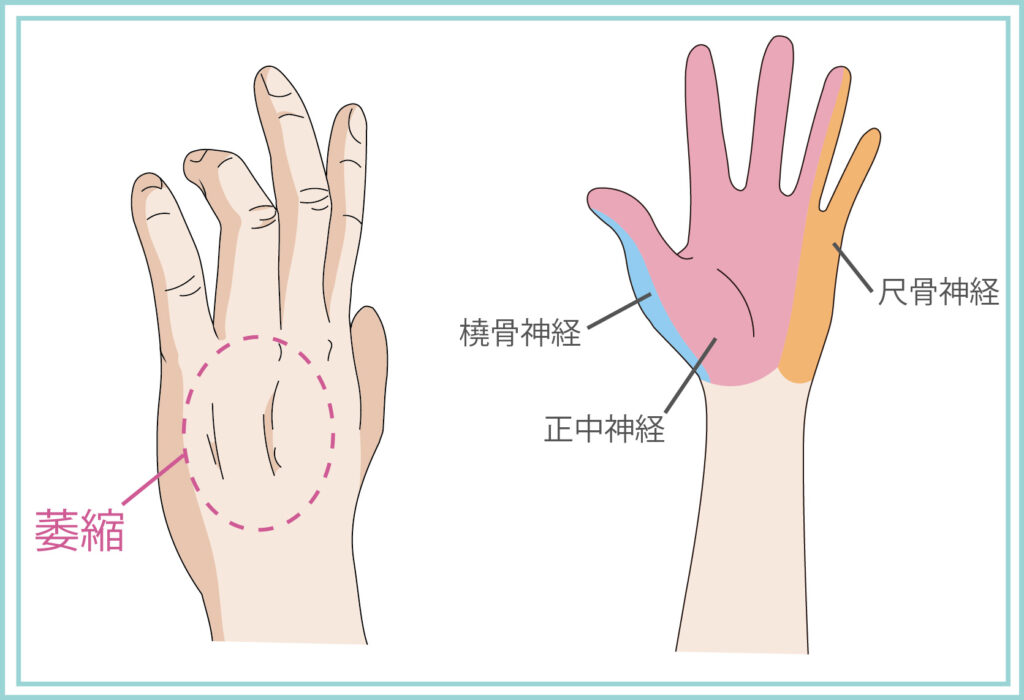

症状が進行すると、手指の筋力低下や手の形状変化(鷲手変形)が生じます。鷲手変形とは、手の内在筋が萎縮し、指の伸展が困難になる状態を指します。これにより、握力の低下やつまむ動作の不自由さが日常生活の中で顕著になります。特に、ドアノブを回す、ボトルキャップを開けるといった基本的な動作にも支障が出るため、患者の生活の質が著しく低下します。

重症化のリスク

肘部管症候群を適切に治療しない場合、神経損傷が進行し、不可逆的な筋萎縮を引き起こすリスクがあります。神経の圧迫が長期にわたると、筋繊維が失われ、筋力回復が困難になるため、後遺症が残る可能性が高まります。特に、高齢者や神経の再生能力が低下した患者においては、早期の対応が不可欠です。早期診断と適切なリハビリテーションが、症状の進行を防ぎ、予後を改善する鍵となります。

肘部管症候群の診断

診察による診断

診察の際には、ティネル徴候やフローマン徴候といった神経の圧迫部位を特定するための臨床検査が行われます。ティネル徴候では、肘部管を軽く叩いた際に、患者が指先にしびれを感じるかどうかを確認します。フローマン徴候は、紙をつまむ際に親指の屈曲力が弱くなる現象を指し、尺骨神経の筋力低下を示唆します。これらの診察結果を基に、詳細な検査が行われます。

画像診断

超音波検査やMRIは、神経の圧迫部位の視覚化に有効です。超音波検査はリアルタイムでの神経の動きや圧迫の様子を観察でき、侵襲性が低いことが特徴です。MRIは、肘部周囲の詳細な構造を描出するため、腫瘍やガングリオンなどの圧迫要因を正確に評価します。これにより、手術適応の有無や、保存療法の方針決定に役立ちます。

電気診断

電気診断では、神経伝導速度検査が尺骨神経の機能を定量的に評価します。この検査により、神経伝導が肘部管内で遅延しているかどうかを確認できます。遅延が顕著であれば、神経が圧迫されている証拠となり、手術の適応を検討する指標になります。診断結果は、患者の病態に基づいた治療計画の作成に不可欠です。

肘部管症候群の治療

保存療法

保存療法は、軽度から中程度の肘部管症候群の治療に用いられます。肘のサポーターを用いることで、肘の過度な屈曲を防ぎ、神経への圧迫を軽減します。また、ストレッチやリハビリテーションを行うことで、肘周囲の筋肉を柔軟に保ち、神経の血流を改善します。これにより、神経の回復をサポートし、症状の進行を抑える効果が期待されます。

手術療法

保存療法で効果が見られない場合、手術療法が選択されます。神経移行術では、尺骨神経を圧迫部位から新しい通路に移動させ、圧迫を解消します。また、肘部管開放術では、肘部管を物理的に拡大し、神経の圧迫を軽減します。これにより、手や指の感覚と運動機能の回復を目指します。手術後のリハビリテーションは、術後の回復と機能改善に大きく寄与します。

リハビリテーションの重要性

手術後のリハビリテーションは、神経の再生と筋力回復のために不可欠です。手術による神経の解放後も、適切なリハビリテーションを行うことで、神経が元の機能を取り戻しやすくなります。リハビリテーションプランには、神経ストレッチや筋力トレーニングが含まれ、これにより術後の回復期間が短縮され、日常生活への早期復帰が可能となります。患者とリハビリテーション専門職の協力が、リハビリの成功に欠かせません。

まとめ

肘部管症候群は、適切な診断と個別化された治療アプローチが重要な神経障害です。特に、早期の介入が症状の進行を抑え、予後を良好にするための鍵となります。保存療法から手術療法、リハビリテーションに至るまで、包括的な治療を提供することで、患者の生活の質を向上させることができます。一人ひとりの病態に合わせた柔軟な対応が、理想的な治療結果を導くために必要です。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/