パーキンソン病、パーキンソン症候群、そしてパーキンソニズムは、いずれも運動機能に影響を与える疾患として知られていますが、その病態、原因、進行の速度、そして治療法はそれぞれ異なります。これらの違いを明確に理解することは、正しい診断と治療法の選択に欠かせない要素です。運動機能障害という共通点を持ちながらも、各疾患は発症のメカニズムや症状において大きな差異を示します。本記事では、パーキンソン病、パーキンソン症候群、パーキンソニズムの詳細な定義と特徴を掘り下げ、それぞれの違いを明らかにしていきます。

パーキンソン病

定義と特徴

パーキンソン病は、主に中脳黒質のドーパミン神経細胞の進行性な減少によって引き起こされる神経変性疾患です。この神経細胞は、運動の開始や制御に必要な神経伝達物質であるドーパミンを分泌しますが、その機能が障害されると、運動の制御が困難になります。パーキンソン病は、40歳以降に発症することが多く、特に50代から60代に多く見られますが、若年性発症もまれに報告されています。

特徴的な症状は運動機能の低下ですが、運動障害だけでなく非運動性の症状も含まれます。パーキンソン病は進行性であり、時間とともに症状が悪化します。

主な原因

パーキンソン病の発症原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因と環境的要因が影響を与えることが知られています。家族性(遺伝性)のパーキンソン病では、特定の遺伝子変異(例えばPARK7、PINK1、LRRK2など)が病態に関与しています。一方、孤発性(非遺伝性)のパーキンソン病は、農薬や重金属といった環境毒素がリスク因子として関与する可能性が指摘されています。

さらに、αシヌクレインという異常タンパク質が神経細胞に蓄積し、神経細胞の死を引き起こすレビー小体形成が、パーキンソン病の主要な病理学的特徴です。これにより、ドーパミン神経の機能が障害され、運動機能の低下が進行します。

代表的な症状

パーキンソン病の症状は、運動症状と非運動症状に大別されます。

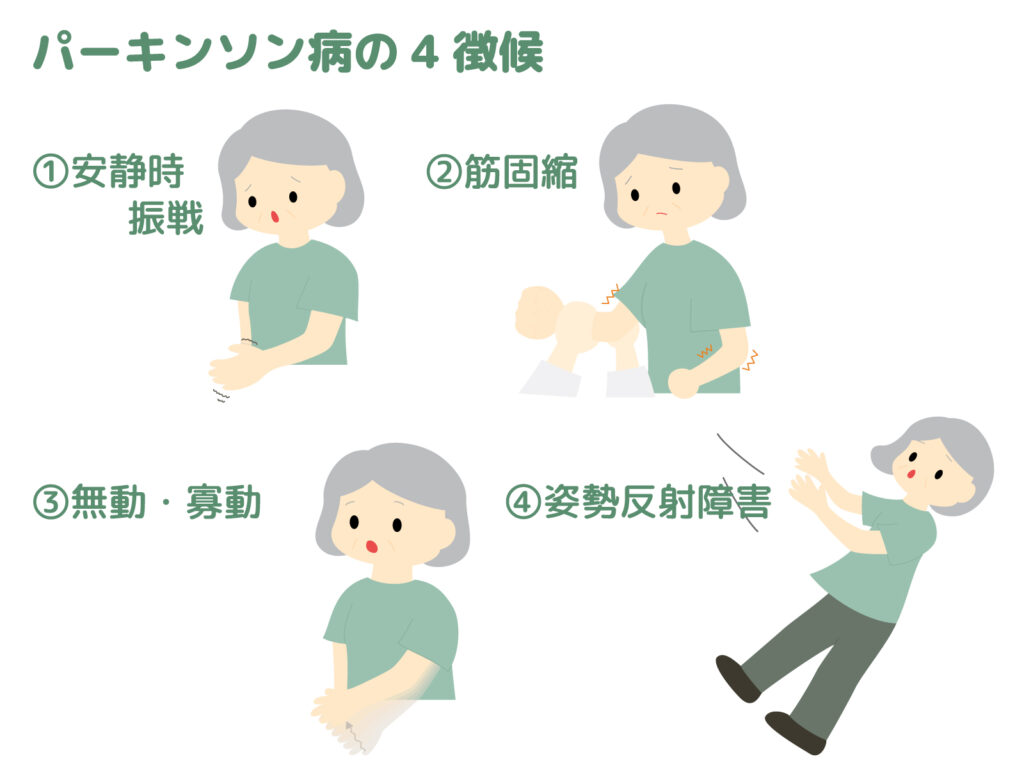

運動症状

- 静止時振戦: 体の一部が安静時に震える症状で、特に手や足に現れます。片側性に始まり、徐々に両側に広がる傾向があります。

- 筋固縮: 筋肉が硬直し、動きにくくなる症状です。関節の動きが制限され、動作がぎこちなくなることが特徴です。

- 無動・寡動: 自発的な動作が減少し、動作が遅くなる状態。歩行では小刻みなステップや仮面様顔貌(表情が乏しい状態)が特徴的です。

- 姿勢反射障害: バランスを取る能力が低下し、転倒のリスクが高まります。特に進行期には転倒が頻繁に発生し、日常生活に支障をきたします。

非運動症状

- 認知機能障害: 初期には軽度の認知機能の低下が見られますが、進行すると認知症へと発展することがあります。

- うつ病や不安: パーキンソン病患者の多くは、気分障害を併発することが知られています。

- 自律神経障害: 便秘、低血圧、排尿障害などが代表的です。

- 嗅覚障害: 発症前に見られることが多い症状で、嗅覚の低下が報告されています。

パーキンソン症候群

定義と特徴

パーキンソン症候群は、パーキンソン病に似た運動障害を示すが、その原因が異なる疾患群の総称です。パーキンソン病では中脳黒質のドーパミン神経細胞の変性が直接の原因ですが、パーキンソン症候群では、ドーパミン神経細胞の変性以外の要因によってパーキンソン病様の症状が現れます。これらの疾患は、運動機能の障害だけでなく、早期から認知症や自律神経障害が顕著である場合が多いです。

パーキンソン病との違い

パーキンソン病と異なり、パーキンソン症候群ではレボドパなどのドーパミン補充療法が効果を示さないことが多いです。また、症状の進行がより速く、運動症状以外にも多様な神経症状が併発するため、診断が難しいこともあります。例えば、多系統萎縮症(MSA)や進行性核上性麻痺(PSP)、大脳皮質基底核変性症(CBD)などが代表的な疾患です。

代表的な疾患

多系統萎縮症 (MSA)

MSAは、小脳や自律神経系が主に障害される進行性の疾患です。特に自律神経障害(低血圧や排尿障害)が顕著で、進行が速く、運動失調も見られます。進行とともに、パーキンソン病に似た運動障害が現れますが、レボドパへの反応は乏しいです。

進行性核上性麻痺 (PSP)

PSPは、眼球運動障害や姿勢反射障害を主な症状とする疾患で、特に初期から転倒が多発します。大脳基底核や脳幹の特定領域に異常なタンパク質が蓄積し、神経細胞が破壊されることが原因です。早期からの転倒と、垂直性眼球運動障害が診断の鍵となります。

大脳皮質基底核変性症 (CBD)

CBDは、片側の筋固縮や振戦、認知機能障害が特徴的です。進行すると、特に片側の手足にエイリアンハンド症候群と呼ばれる、自分の意思に反して動く異常な動作が現れることがあります。治療は難しく、予後は悪いとされています。

パーキンソンニズム

定義と特徴

パーキンソニズムは、パーキンソン病に似た運動症状が他の原因によって引き起こされる状態を指します。特に、薬剤性や他の疾患が原因となるケースが多く、二次的パーキンソン症状とも呼ばれます。これは、パーキンソン病自体とは異なり、治療可能な要因が存在する場合が多いのが特徴です。

主な原因

薬剤性パーキンソニズム

抗精神病薬や制吐薬などの薬剤は、ドーパミン受容体を遮断することで、パーキンソン病に似た症状を引き起こすことがあります。この場合、薬剤の使用を中止または変更することで症状が改善することが期待されます。薬剤性パーキンソニズムは比較的よく見られるものであり、特に長期間にわたって抗精神病薬や制吐薬を服用している患者に発生しやすいです。治療法としては、これらの薬剤を速やかに中止または変更することで、症状が改善するケースが多いです。ただし、長期にわたる薬剤使用により、不可逆的な神経変性が進行することもあるため、早期の対処が重要です。

他の疾患によるパーキンソニズム

脳卒中や外傷性脳損傷、脳炎など、脳内の大脳基底核や黒質に影響を与える疾患もパーキンソニズムを引き起こすことがあります。これらのケースでは、症状は比較的急激に出現し、パーキンソン病とは異なる進行パターンを示すことが特徴です。たとえば、脳卒中後のパーキンソニズムでは、ドーパミン経路の直接的な障害によってパーキンソン病に類似した症状が現れることがあり、外科的またはリハビリテーションを通じた回復が試みられることもあります。

診断と治療のアプローチ

パーキンソニズムの治療には、原因を特定し、それに応じたアプローチを取ることが重要です。薬剤が原因の場合は、先述の通り、薬剤の中止や変更を迅速に行います。他の疾患が原因の場合は、根本的な疾患に対する治療が優先されます。たとえば、脳卒中によるパーキンソニズムでは、リハビリテーションや神経機能を回復させる治療が必要です。これに加えて、症状管理のためにドーパミン補充療法が試みられることもありますが、パーキンソン病と同様の効果は期待できないことが多いです。

まとめ

これら三つの疾患群を区別するためには、進行の速さ、薬剤や補充療法に対する反応、そして併発する神経症状の有無**を確認することが必要です。医療従事者は、これらの違いを正確に把握し、各患者に適した治療計画を立案することで、患者の症状をコントロールし、生活の質を最大限に維持することが求められます。また、パーキンソン病、パーキンソン症候群、パーキンソニズムはすべて運動障害を伴うことから、リハビリテーションの役割も極めて重要です。運動機能の改善や、患者の自立した生活をサポートするために、個別化されたリハビリ計画の策定が不可欠です。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/