突き指は、スポーツや日常生活の中で頻繁に発生する指の外傷であり、軽傷から重度の損傷まで幅広い症状を引き起こします。一般的には軽視されがちですが、適切な処置が行われない場合、長期間にわたり指の機能に悪影響を及ぼす可能性があることから、迅速かつ正確な対応が求められます。本記事では、突き指の基礎知識から、詳細な症状、診断、治療法、予防策に至るまでを解説します。

突き指とは

突き指の定義と種類

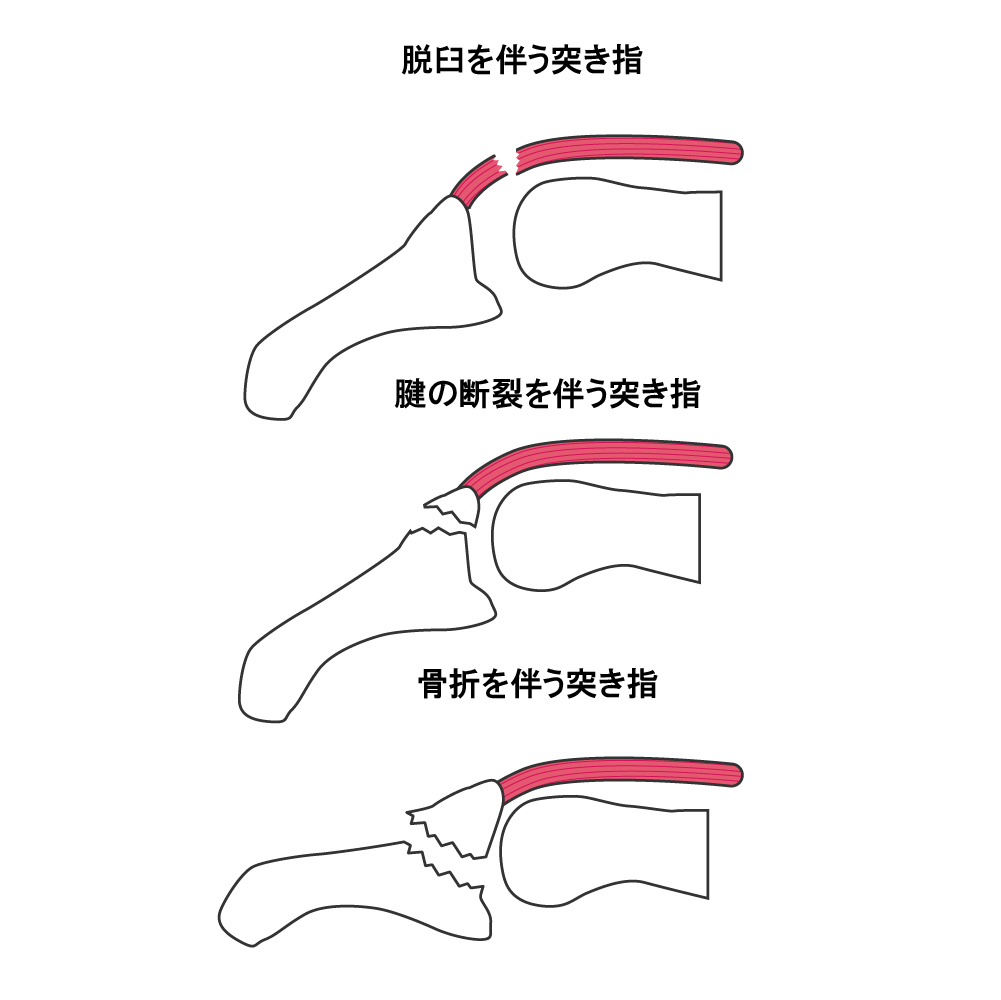

突き指とは、指先に急激な外力が加わった際に起こる指の外傷であり、損傷の範囲や深刻さに応じて複数の種類に分類されます。一般的には、関節周辺の打撲や靭帯損傷、さらには関節の脱臼や骨折**までが突き指に含まれます。特にスポーツをしている人々に多く見られ、バレーボールやバスケットボール、野球など、指先に直接衝撃が加わるスポーツが主要な原因です。突き指の種類は、以下のように分類されます。

- 軽度の打撲: 皮膚の表層や筋肉に軽い損傷を負った状態。比較的早く回復するが、無理に使用すると悪化する可能性がある。

- 中等度の捻挫: 関節周囲の靭帯が損傷し、痛みと腫れが発生。治癒には数週間を要することが多い。

- 重度の損傷(脱臼、骨折): 関節が外れている、または骨が折れている状態で、専門的な治療と長期的なリハビリが必要。

突き指は一見軽度に見える場合でも、内部に深刻な損傷を抱えている可能性があるため、症状の評価は慎重に行うべきです。

突き指が起こる原因

突き指が発生する原因としては、外部からの強い衝撃や圧力が挙げられます。スポーツ中の衝撃(ボールや他の選手との接触)、転倒時に手をつくこと、重い物を持つ際の圧力などが主な要因です。特に、指の筋肉や靭帯が十分に準備されていない状態で外力が加わると、突き指が発生しやすくなります。

突き指のリスクを高める要因には以下が含まれます。

- 筋力不足: 指の筋肉が弱いと、衝撃に対する耐久力が低下します。

- 柔軟性の欠如: 関節や筋肉の柔軟性が不足していると、衝撃を吸収する力が弱まり、突き指が起こりやすくなります。

- 過去の怪我: 過去に突き指を経験したことがある場合、その関節が弱くなり、再発のリスクが高まります。

よくある誤解と正しい理解

突き指については、しばしば「自然に治る」という誤解が広まっていますが、実際には適切な処置が行われないと、慢性的な関節の不安定性や将来的な関節炎のリスクを伴うことがあります。特に、腫れや痛みが数日以上続く場合や、指が正常な位置に戻らない場合は、骨折や靭帯損傷が疑われるため、早急に専門的な診断を受けることが重要です。突き指は放置せず、適切な医療機関での診断を受けることが、長期的な指の健康を守るための第一歩です。

突き指の症状と診断方法

症状の特徴

突き指の症状は、痛み、腫れ、関節の可動域制限が主な特徴です。軽度の突き指では、指を動かした際に軽い痛みがある程度で、腫れもわずかですが、重度になると激しい痛み、関節の変形、指が動かないなどの深刻な症状が現れます。特に関節部分に腫れがある場合は、関節内出血や靭帯の完全断裂が疑われます。

痛みや腫れの段階的な違い

突き指における痛みと腫れの程度は、損傷の深刻さによって異なります。軽度の場合、痛みは指を使うときに感じられる程度であり、数日以内に自然に引くことが多いです。しかし、中等度から重度の損傷では、痛みが持続し、指全体が腫れ、関節が動かせない状態になります。また、場合によっては内出血が発生し、指が青黒く変色することもあります。

他の指のけがとの違い

突き指は骨折や脱臼など他の指のけがとよく混同されがちです。骨折の場合、骨の不安定性があり、関節を動かすと鋭い痛みが生じます。また、脱臼の場合は、関節が明らかに変形し、指が通常の可動域を逸脱することが特徴です。これらのけがとの違いを見分けることは重要であり、誤った診断は治療の遅れや回復の長期化を招く可能性があります。

診断の手順

突き指の診断は、主に臨床的な評価と画像検査によって行われます。

医療機関での検査内容

医療機関では、レントゲンや超音波検査、必要に応じてMRIを使用して突き指の正確な診断を行います。レントゲン検査では、骨折や脱臼の有無を確認し、超音波検査では靭帯や腱の損傷を詳細に調べることができます。MRIは、特に重度の損傷が疑われる場合に使用され、関節内部や周囲の軟部組織の状態を詳しく評価します。これにより、最適な治療方針を立てることが可能となります。

突き指の治療法

自宅での応急処置

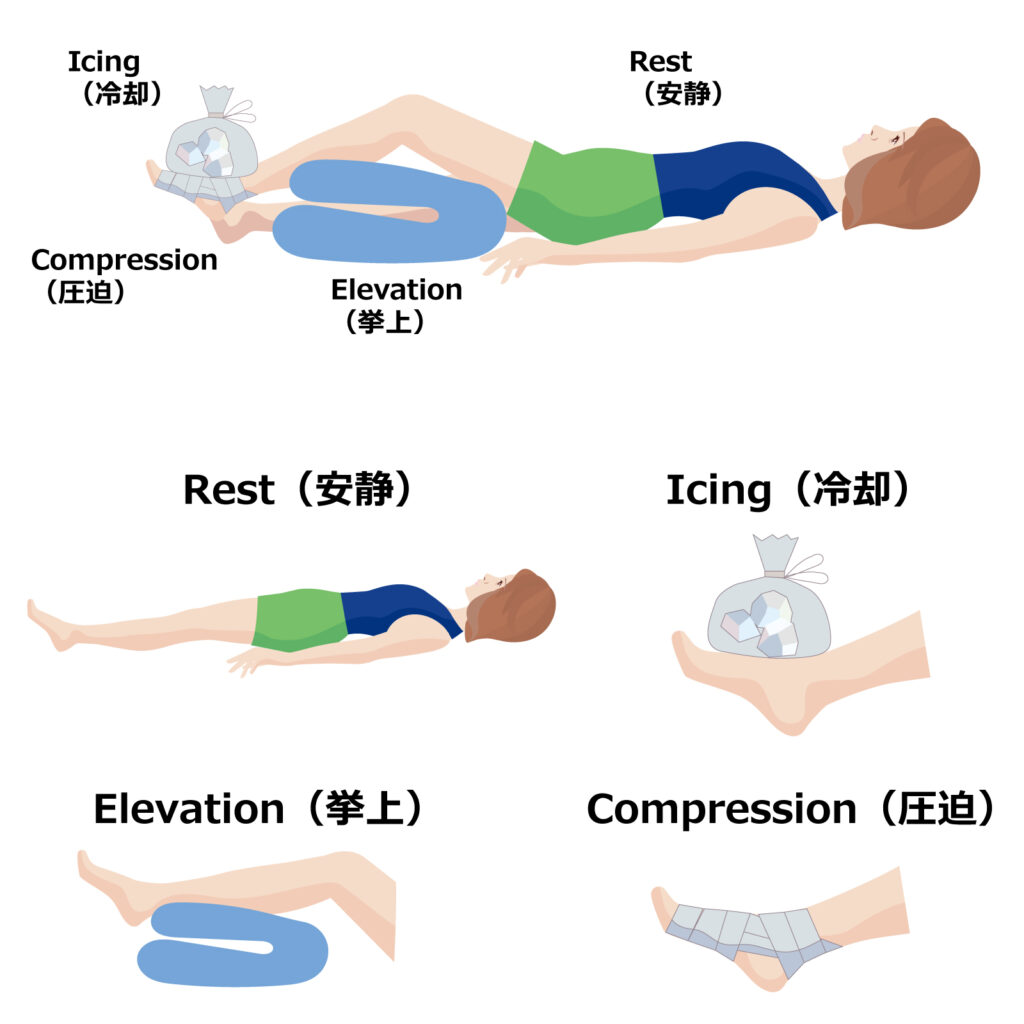

突き指の治療は、まず自宅での適切な応急処置から始まります。RICE療法(安静、冷却、圧迫、挙上)が基本となり、損傷が軽度であれば、これで十分な回復が見込まれることもあります。早期の処置が回復を早め、症状の悪化を防ぐために重要です。

冷やす、休ませる、圧迫する方法

突き指の直後には、患部を冷やすことが重要です。冷却は15〜20分を目安に行い、腫れや炎症を抑える効果があります。指を休ませ、使用を控えることも大切です。また、圧迫包帯やテーピングを使用して患部を固定し、さらなる損傷を防ぐとともに、腫れを抑えます。さらに、患部を心臓よりも高い位置に保つことで、血流を減少させ、腫れを軽減させます。

医療機関での治療

突き指が軽症であれば自宅での応急処置で回復することもありますが、中等度以上の損傷や痛みが長引く場合は医療機関での診断と治療が必要です。

軽症から重症までの治療法

軽症の場合、指の関節を安定させるための固定具やテーピングが主な治療法となります。これにより、指の動きを制限し、自然治癒を促します。しかし、中等度から重度の突き指の場合は、さらに積極的な治療が必要です。中等度の損傷では、関節の安定を保つためにギプスやスプリントを使用して数週間固定し、同時に抗炎症薬(NSAIDs)を処方することが一般的です。これにより、腫れや痛みを抑えつつ、損傷した組織の回復を促進します。リハビリテーションが開始される前には、指の可動域を維持するための軽いエクササイズが行われることが推奨されます。

手術が必要な場合の選択肢

重度の突き指、特に靭帯や腱の断裂、骨折が確認された場合、手術による修復が必要になることがあります。手術には、関節内の修復手術や、断裂した靭帯を縫合する靭帯再建術が含まれます。骨折の場合は、整復術を行い、骨を正しい位置に戻した後にピンやプレートで固定することが一般的です。手術後は、数週間から数ヶ月にわたるリハビリテーションが必要であり、これを怠ると指の可動域が永久的に制限されるリスクがあります。リハビリは、指の機能を取り戻し、再発を防ぐために非常に重要です。

突き指の予防と回復

突き指を防ぐためのポイント

突き指を防ぐためには、日常生活やスポーツ時に適切な対策を取ることが重要です。特にスポーツを行う際には、正しいフォームを習得し、適切な保護具を使用することで、突き指のリスクを大幅に低減させることができます。また、ウォームアップとして指のストレッチや柔軟体操を行うことは、突き指を防ぐための基本的な対策です。

スポーツ中の注意事項

バスケットボールやバレーボールなど、手を使うスポーツでは、指への衝撃を防ぐためにテーピングや指ガードを装着することが有効です。特に、ボールをキャッチする際には、指先ではなく手全体でボールを受け止める技術を磨くことが重要です。また、激しいスポーツを行う際には、事前に指の筋力や柔軟性を高めるトレーニングを行うことで、突き指を未然に防ぐことが可能です。

日常生活での予防策

突き指はスポーツだけでなく、日常生活の中でも発生します。例えば、ドアを閉める際や重い物を持つときに注意することで、指を挟むリスクを減らすことができます。また、手や指に疲労を感じた際には、適度な休息を取ることが重要です。疲労が蓄積していると、反応が遅れ、突き指などのけがを引き起こしやすくなります。

まとめ

突き指は、日常的によく見られるけがの一つですが、放置すると長期的な指の機能障害や関節の変形につながる可能性があるため、適切な対処が不可欠です。痛みや腫れが数日以上続く場合や、指に異常を感じた場合は、早急に医療機関で診断を受けることが推奨されます。さらに、突き指を予防するためには、日常生活での注意と、指の筋力や柔軟性を高めるトレーニングが重要です。リハビリを含めた早期の対応により、回復を早めるとともに、将来的なけがのリスクを低減することが可能です。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/