骨折は外傷の中でも頻度が高く、適切な治療と安静により多くは自然に癒合します。しかし、一定数の症例では、治癒過程が停滞・遅延し、骨が完全に癒合しないまま経過することがあります。この状態は「骨癒合不全」と呼ばれ、機能障害や慢性疼痛、さらには再手術のリスクも伴うため、臨床現場では早期発見・介入が重要となります。本稿では、骨癒合不全のメカニズムから分類、原因、治療、そして再発予防について解説します。

骨癒合の基本的なプロセスとは

骨癒合は単なる骨の“接着”ではなく、損傷した骨組織が再構築される高度な生理学的プロセスです。細胞増殖、血管新生、骨形成、再構築という一連の段階を経て、骨は機能的にも形態的にも元の状態へと戻ろうとします。このプロセスを理解することは、骨癒合不全の診断と治療を適切に行うための前提条件です。

骨折後の自然治癒メカニズム

骨の治癒は炎症期、修復期、再構築期の3相から成ります。炎症期では、骨折によって出血した部位に血腫が形成され、血小板由来成長因子(PDGF)やトランスフォーミング増殖因子(TGF-β)などが放出され、サイトカインとともに修復細胞を動員します。次に修復期では、骨膜細胞や骨髄幹細胞が軟骨細胞や骨芽細胞に分化し、軟骨性仮骨が形成されるエンドコンドラル骨化が進行します。最終的に再構築期では、仮骨が成熟した層状骨へと置き換わり、骨梁構造が再建されていきます。

正常な骨癒合に必要な条件

正常な骨癒合にはいくつかの条件が不可欠です。第一に血流の確保が重要であり、血管新生が不十分だと骨形成細胞の動員や栄養供給が滞ります。第二に機械的な安定性が必要です。骨折部位が動揺していると、仮骨形成が妨げられます。また、適切なメカニカルストレスが加わることも骨形成を促す上で重要です。さらに、ビタミンD、カルシウム、タンパク質などの栄養状態やホルモンバランス、免疫機能も骨癒合の予後を左右します。

骨癒合不全の定義と分類

骨癒合不全は単なる遅延ではなく、骨癒合機序が停止または不完全なまま経過する状態を指します。臨床的には6ヶ月以上骨癒合の進行が認められない場合に診断され、骨折の種類や治療経過によって「遷延癒合」「偽関節」などに分類されます。これらの分類は治療方針を決定するうえで非常に重要です。

遷延癒合と偽関節の違い

遷延癒合(delayed union)は、骨癒合が通常の治癒期間よりも著しく遅れている状態であり、時間をかければ癒合の可能性があります。一方、偽関節(nonunion)は、癒合機構が完全に停止してしまった状態を指し、自然癒合の見込みはなく、外科的介入が必要となることが多いです。偽関節はさらに、「肥厚型(活動性あり)」と「萎縮型(活動性なし)」に分かれ、骨折部の血流や骨形成活性の有無によって治療法が異なります。

骨癒合不全の診断基準

診断には、X線検査による仮骨の形成状況、骨折線の残存、骨皮質の連続性の有無などが評価されます。加えて、CTでの詳細な骨形成評価や、感染が疑われる場合にはMRIや血液検査、骨シンチグラフィーも行われます。臨床的には「持続的な局所痛」「荷重不能」「異常可動性」などの所見も加味し、多角的に診断を行います。

骨癒合不全の原因

骨癒合不全は単一の原因ではなく、多くの内的・外的因子が複雑に絡み合って生じます。これらは生物学的、機械的、全身的な視点から整理することで、適切な対策や治療方針の立案が可能になります。

生物学的要因(血流障害・感染など)

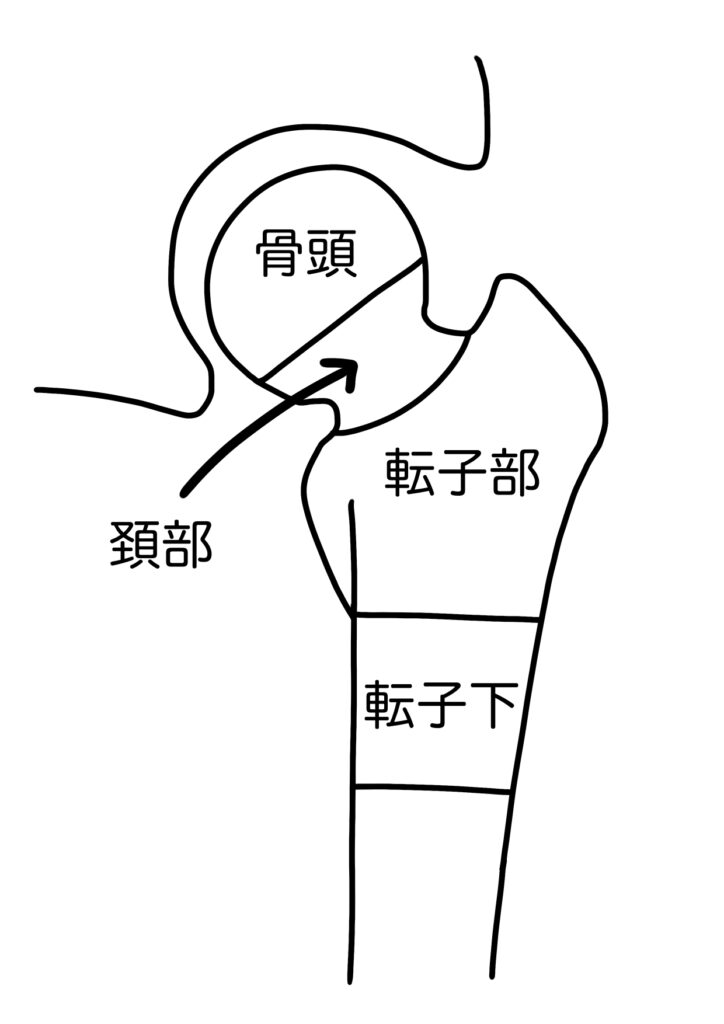

骨癒合における血流は不可欠な因子です。特に大腿骨頸部や舟状骨など血流が乏しい部位では癒合不全のリスクが高まります。血管損傷や周囲の軟部組織の壊死も血流障害の要因となります。また、感染による骨膜の破壊や膿瘍形成は骨形成環境を著しく悪化させ、化膿性骨髄炎に進行する危険性もあります。

機械的要因(固定不足・過度な負荷など)

不適切な整復や固定が行われた場合、骨折部が動揺し続け、仮骨形成が阻害されます。たとえば、スクリューやプレートが骨に対して不十分な圧迫力しか与えていない場合や、荷重制限が適切に指導されなかった場合などです。また、逆に完全に荷重を避けすぎると、骨形成に必要な刺激が失われ、骨が脆弱化するという「オーバープロテクション」の弊害もあります。

全身的要因(喫煙・糖尿病・栄養不良など)

喫煙はニコチンによる末梢血管の収縮や酸素運搬能の低下を引き起こし、骨癒合に悪影響を与えます。糖尿病では高血糖によりコラーゲン合成が障害され、感染のリスクも上昇します。さらに、ビタミンD欠乏や低アルブミン血症といった栄養不良も、骨芽細胞の機能低下や骨基質形成の遅延を招きます。これらの全身的要因は手術後の合併症とも関係が深いため、事前の評価と介入が求められます。

骨癒合不全の治療と予防

治療方針は、骨癒合不全のタイプと原因、患者の全身状態、骨折部位の機能的重要性などを総合的に判断して決定されます。また、再発予防に向けては、原因への対応だけでなく、運動療法や生活習慣の改善、栄養指導など多面的なアプローチが重要となります。

保存療法と外科的治療の選択肢

保存療法では、LIPUS(低出力パルス超音波療法)やPEMF(パルス電磁場療法)など、非侵襲的な刺激を骨折部に与えて骨形成を促進する治療が選択されます。これらは特に遷延癒合に対して有効とされ、手術リスクの高い患者にも適応されます。外科的治療では、プレート再固定、髄内釘の再挿入、自家骨または人工骨の移植などが選択されます。偽関節例では、仮関節部の掻爬および骨移植を伴う再建術が主流となります。

骨移植・骨刺激療法の適応

骨移植には、自家骨移植(腸骨、腓骨など)が最も有効とされており、骨形成能、骨伝導能、骨誘導能の3つの性質を持つため、癒合の促進に非常に効果的です。人工骨や同種骨も選択肢として用いられますが、それぞれに利点と限界があります。また、近年ではBMP(骨形成タンパク質)を用いた生物学的治療も研究段階から臨床応用に進んでおり、特に難治性偽関節への応用が期待されています。

再発予防のための生活指導とリハビリ

骨癒合不全を再発させないためには、術後のリスク管理とリハビリテーションが不可欠です。喫煙者には禁煙指導を徹底し、糖尿病患者には血糖コントロールの支援を行います。栄養面では、プロテイン補給やビタミンD、カルシウムの摂取指導を行い、骨代謝を促進する環境を整えます。さらに、理学療法士による段階的な荷重訓練や、周囲関節の可動域訓練によって、骨癒合の促進だけでなく、機能的なリハビリも両立させることが求められます。

まとめ

骨癒合不全は、患者の身体的負担のみならず、精神的・社会的影響も大きい重篤な合併症です。その背景には血流障害や固定不足、全身性疾患など多様な要因が潜んでおり、それぞれに応じた個別対応が必要です。近年では、再生医療や生物学的製剤を用いた新たな治療選択肢も拡がりつつあり、診療技術の進歩が治癒率の改善に貢献しています。しかしながら、いかに高度な治療を行っても、予防に勝る対策はありません。臨床における予防的アプローチ、早期発見、適切な介入、そして患者教育と多職種連携による包括的支援が、骨癒合不全の克服における鍵となるのです。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/