鎖骨骨折は、整形外科領域で頻繁に遭遇する外傷の一つであり、特に若年層のスポーツ外傷や高齢者の転倒に伴って発生しやすい骨折です。単なる骨の損傷として軽視されがちですが、鎖骨は肩甲帯の運動連鎖の中核を担っており、その破綻は上肢の機能的損失に直結します。さらに、損傷の部位や程度、合併する靭帯損傷、血管・神経への影響を考慮すると、初期対応から中長期的なリハビリテーション戦略まで、多角的かつ専門的な視点が求められます。本記事では、鎖骨の解剖学的背景から各種分類、診断法、治療、そして理学療法士の関わり方までを解説します。

鎖骨の解剖学的特徴と役割

鎖骨の構造と位置関係

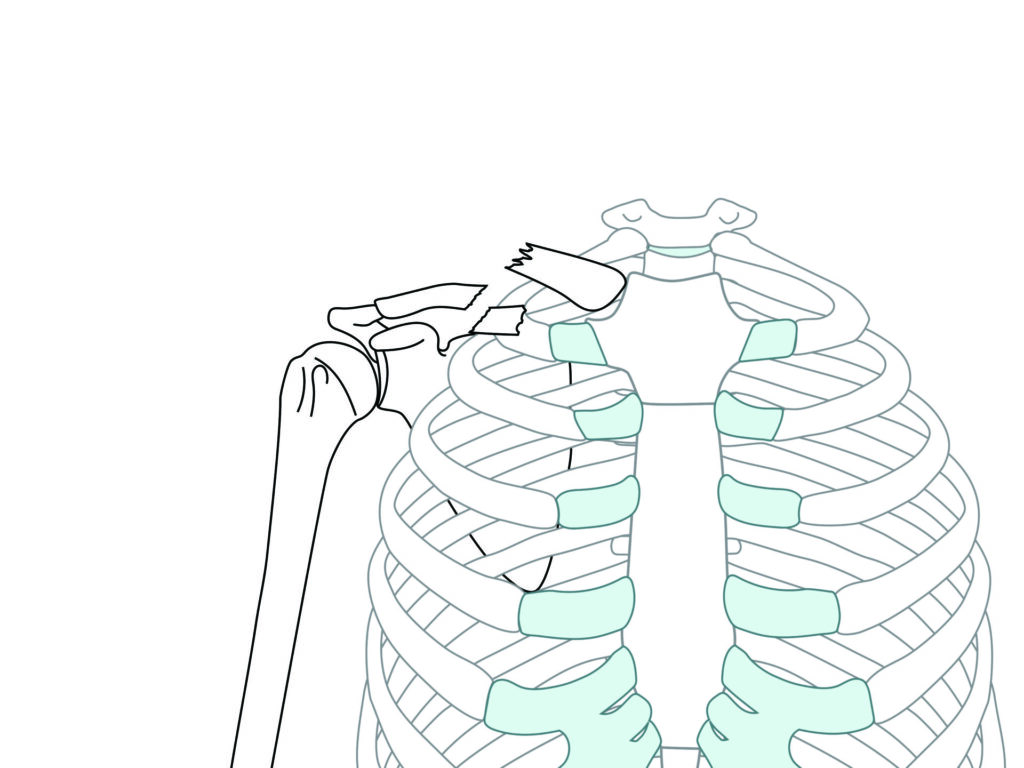

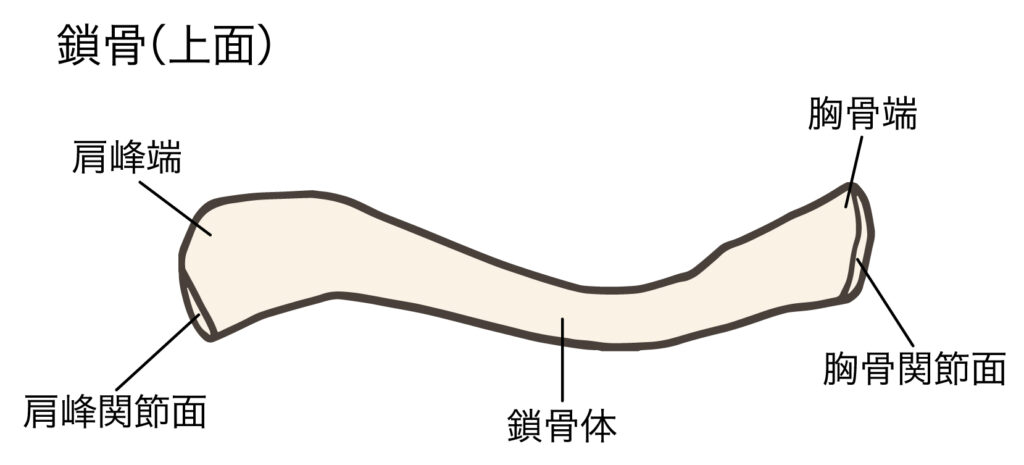

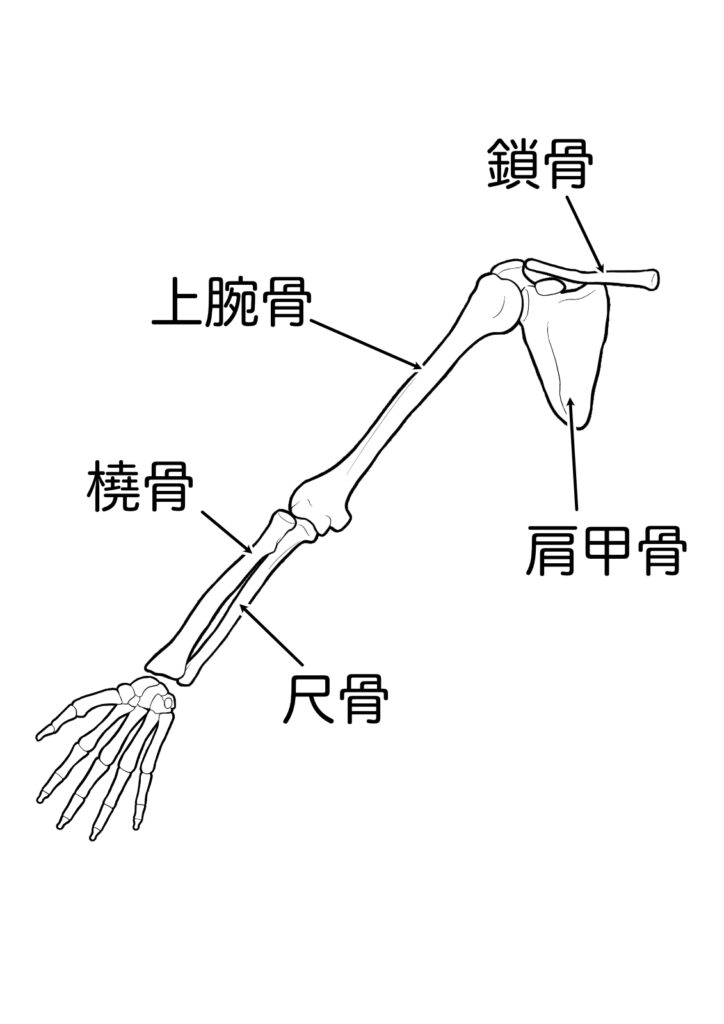

鎖骨は、S字状を呈する長骨で、胸郭前上方に位置し、内側は胸骨柄と、外側は肩峰と連結します。骨内部には海綿骨が豊富で、骨膜も比較的厚いため小児では可塑性に富みますが、成人では外力により容易に骨折します。また、皮膚直下に位置するため、外傷時には変形が顕著に視認されることが多く、臨床的診断が比較的容易な骨の一つです。さらに、鎖骨下には鎖骨下動静脈や腕神経叢など重要な構造が走行しており、骨折に伴うそれらの損傷にも注意が必要です。

鎖骨の機能と運動連鎖への影響

鎖骨は肩甲帯の唯一の骨性支持構造であり、胸骨を介して体幹と上肢をつなぐ「橋」としての役割を果たします。肩甲骨の可動性を確保するだけでなく、上肢からの荷重を体幹に伝える「ストラット(支柱)」として機能し、肩甲胸郭リズムの成立に不可欠な存在です。また、鎖骨の回旋・挙上・前方移動は、肩関節屈曲や外転において生理的可動域を獲得するうえで極めて重要であり、その可動性が制限されると、肩甲骨の代償運動や肩関節のインピンジメントを引き起こす可能性もあります。

鎖骨骨折の原因と分類

直接外力と間接外力の違い

鎖骨骨折の発生機序は、外力の加わり方によって「直接外力」と「間接外力」に大別されます。直接外力とは、肩部への直撃や車の衝突などにより、外力がそのまま鎖骨に伝達されて骨折を引き起こすものです。一方、間接外力では、転倒時に手や肘をついた際、その衝撃が上肢から肩関節を経て鎖骨に集中し、骨折が生じます。臨床的には間接外力による骨折が多数を占めますが、直接外力による場合は粉砕型骨折や皮膚損傷、内臓損傷を伴いやすく、重症度が高い傾向にあります。

損傷部位による分類(外側・中部・内側)

鎖骨骨折は解剖学的に三つに分類され、中部骨折(骨幹部)が約80〜85%と最も頻度が高いとされています。中部は構造的に細く、外力が集中しやすいため折れやすい部位です。外側端骨折は肩鎖靭帯の付着部に近く、転位や関節不安定性を伴うことが多く、手術適応となることも少なくありません。内側端骨折は稀ですが、胸腔内臓器への合併損傷(気胸、血胸、大血管損傷)を生じる可能性があり、緊急対応が必要になる場合もあります。

小児と成人における違い

小児の骨は柔軟性に富んでおり、骨膜も厚いため「若木骨折(greenstick fracture)」として不全骨折の形を取ることが多く、自然治癒しやすい特徴があります。そのため、保存療法が基本となります。一方、成人では骨の可塑性が減少しており、完全骨折や粉砕骨折が多く、特に転位を伴う症例では整復固定や手術療法の適応を慎重に検討する必要があります。年齢による骨の性質と治癒能力の違いを理解し、個別の治療戦略が求められます。

鎖骨骨折の症状と診断

主な自覚症状と他覚所見

典型的な自覚症状は、肩部周辺の鋭い痛み、上肢の挙上困難、骨折部の異常可動感や変形です。他覚的には患側を健側の手で支える支持肢位(guarding sign)、皮下出血、腫脹、軋轢音(クレピタス)などが認められます。また、重度の骨折では皮膚が骨片で突出しそうになる「tenting sign」がみられることもあり、開放骨折に進行するリスクもあります。

画像診断の役割(X線・CTなど)

X線検査は診断の第一選択肢であり、前後方向および30〜45度斜位像を撮影して骨折線の確認、骨片の転位程度、関節面の整合性などを評価します。特に外側端骨折では肩鎖関節との関係を正確に把握する必要があります。複雑骨折や骨片の三次元的配置が不明瞭な場合にはCT検査が有用であり、術前評価としても頻用されます。また、内側端骨折では大血管損傷の可能性を考慮し、造影CTを用いることもあります。

他部位損傷との鑑別ポイント

鎖骨骨折は単独損傷であることが多いものの、外傷の性質によっては肩甲骨骨折、肋骨骨折、肺損傷(気胸・血胸)などを合併する可能性があります。特に高エネルギー外傷の場合には、胸部聴診、SpO₂のモニタリング、胸部X線やCTなどを用いた精査が不可欠です。また、腕神経叢の損傷を合併すると、感覚異常や筋力低下を伴い、機能予後に大きく影響するため、初期段階での神経学的所見の把握が重要です。

鎖骨骨折の治療と予後

保存療法と手術療法の適応

保存療法の第一選択は、転位の少ない単純骨折に対するアームスリングやフィギュアエイトバンドによる外固定です。ただし、転位が20mm以上ある、骨折端間に接触がない、粉砕が著しい、外側端骨折で肩鎖関節の不安定性がある場合などは手術療法(プレート固定、髄内釘、テンションバンドなど)が推奨されます。特に運動機能が求められるアスリートでは、早期復帰の観点からも手術が選択されることが多いです。

リハビリテーションの進め方

リハビリテーションは固定期間中から開始され、まずは手指・肘の可動域維持、姿勢保持、肩甲帯周囲筋の筋緊張の過度な上昇を防ぐ目的での軽運動が中心となります。骨癒合が確認され次第、肩関節の自動介助運動(AAROM)から徐々に自動運動(AROM)へと進め、肩甲上腕リズムの再構築と筋力強化、協調性の再学習を図ります。機能的な肩の可動域獲得には、肩甲骨・胸郭のモビリティ評価と介入が欠かせません。

合併症と再骨折のリスク管理

鎖骨骨折後に注意すべき合併症には、偽関節(骨癒合の失敗)、過剰仮骨形成による胸郭出口症候群、プレート抜去後の再骨折、肩関節拘縮、神経障害(特に橈骨神経や腕神経叢)などがあります。また、高齢者では骨粗鬆症に起因する脆弱性骨折として再発することもあり、骨密度の評価やビタミンD補充、薬物療法の併用も考慮されるべきです。術後リスク管理の一環として、荷重・運動負荷の段階的設定が極めて重要です。

理学療法士が関わるポイント

急性期から回復期の介入

急性期では痛みのコントロールと同時に、他動的関節可動域運動(PROM)の限界を見極めながら廃用予防に努めます。高齢者では起立訓練やバランス練習を通じて再転倒防止に配慮し、慢性期では肩甲胸郭リズムの修正、筋出力の再構築を段階的に行う必要があります。特に日常生活への復帰を見据えた動作訓練(着衣、整容、持ち上げ動作)などの実用的訓練も含めて総合的なアプローチが求められます。

機能評価と可動域制限へのアプローチ

可動域制限の背景には関節包の拘縮、筋緊張の異常、肩甲骨の滑走不全など多因子が関与しており、それぞれに対する個別介入が必要です。理学療法士は関節可動域(ROM)測定だけでなく、運動連鎖、疼痛誘発テスト、筋活動の評価(MMT、徒手筋力テスト)を統合し、治療計画を立案します。加えて、肩峰下スペースや肩鎖関節の機械的ストレス評価も復帰可否の判断材料となります。

競技復帰や日常生活復帰への支援

スポーツ復帰に向けたリハビリでは、競技特異的動作(投球動作、打撃動作など)の再現性と耐久性を評価し、段階的な荷重・反復・スピード負荷を加味して最終的な復帰可否を判断します。再発予防のためには、肩甲帯周囲筋の筋出力バランス、体幹・下肢からの力の伝達経路の再構築が重要です。日常生活復帰においても、洗髪や車の運転、抱っこ動作などを想定した実用訓練が重要で、生活背景に応じた個別目標設定が求められます。

まとめ

鎖骨骨折は日常診療において頻繁に遭遇する外傷でありながら、軽視すると機能障害や生活の質の低下、スポーツ・職業復帰の遅延など、深刻な問題に発展するリスクを持ちます。鎖骨の解剖学的理解と、損傷メカニズムに基づいた的確な診断が、初期治療の成否を左右します。治療選択には患者の年齢や活動性、骨折の転位、合併損傷の有無を考慮し、保存と手術の最適なバランスを見極める必要があります。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/