高齢化が進む現代日本において、心血管・脳血管疾患の予防や治療において「血液サラサラ薬(抗血栓薬)」の使用は急増しています。虚血性疾患のリスクを軽減する一方で、重大な副作用として出血性合併症が問題視されており、特に「脳出血」は致命的転帰に至ることもあります。本稿では、血液サラサラ薬の種類、出血リスクの機序、脳出血への影響、臨床現場での対応方針などを専門的かつ実践的に解説していきます。

血液サラサラ薬とは何か?

抗血栓薬は、血栓による血管閉塞を防ぐ目的で広く用いられる薬剤群であり、特に心房細動、脳梗塞後、虚血性心疾患、下肢動脈閉塞症などにおいて標準治療とされています。その作用機序により、「抗血小板薬」と「抗凝固薬」に分類され、適応疾患やリスクプロファイルが異なります。

抗血小板薬と抗凝固薬の違い

抗血小板薬は主に動脈系の血栓、すなわち血小板主導型血栓の予防に用いられ、冠動脈疾患や脳梗塞の二次予防で多用されます。一方、抗凝固薬は静脈血栓や心房細動由来の心原性脳塞栓症など、フィブリン主導型の血栓に有効です。両者の適応を混同すると、過剰出血や効果不十分といった臨床リスクにつながるため、明確な識別が不可欠です。

代表的な薬剤の種類とその作用機序

抗血小板薬ではアスピリンがCOX-1阻害を介してトロンボキサンA2を抑制し、クロピドグレルはADP受容体(P2Y12)を阻害します。抗凝固薬では、ワルファリンがビタミンK依存性凝固因子の合成阻害により効果を発揮し、DOAC群(リバーロキサバン、アピキサバン等)はXa因子またはトロンビンを直接阻害します。DOACは効果発現が迅速かつ用量調整が容易であり、近年急速に使用が拡大しています。

医療現場での使用例と処方の背景

高齢者や多疾患併存患者に対しては、薬剤の相互作用や腎機能、肝機能を考慮した慎重な薬剤選択が求められます。たとえば、心房細動患者ではCHADS2-VAScスコアとHAS-BLEDスコアを併用し、脳卒中予防効果と出血リスクのバランスを見極めながら抗凝固療法が導入されます。また、ステント留置後のDAPT(二重抗血小板療法)では、治療期間や中止タイミングの設定が予後に直結するため、ガイドラインに基づいた戦略が必須です。

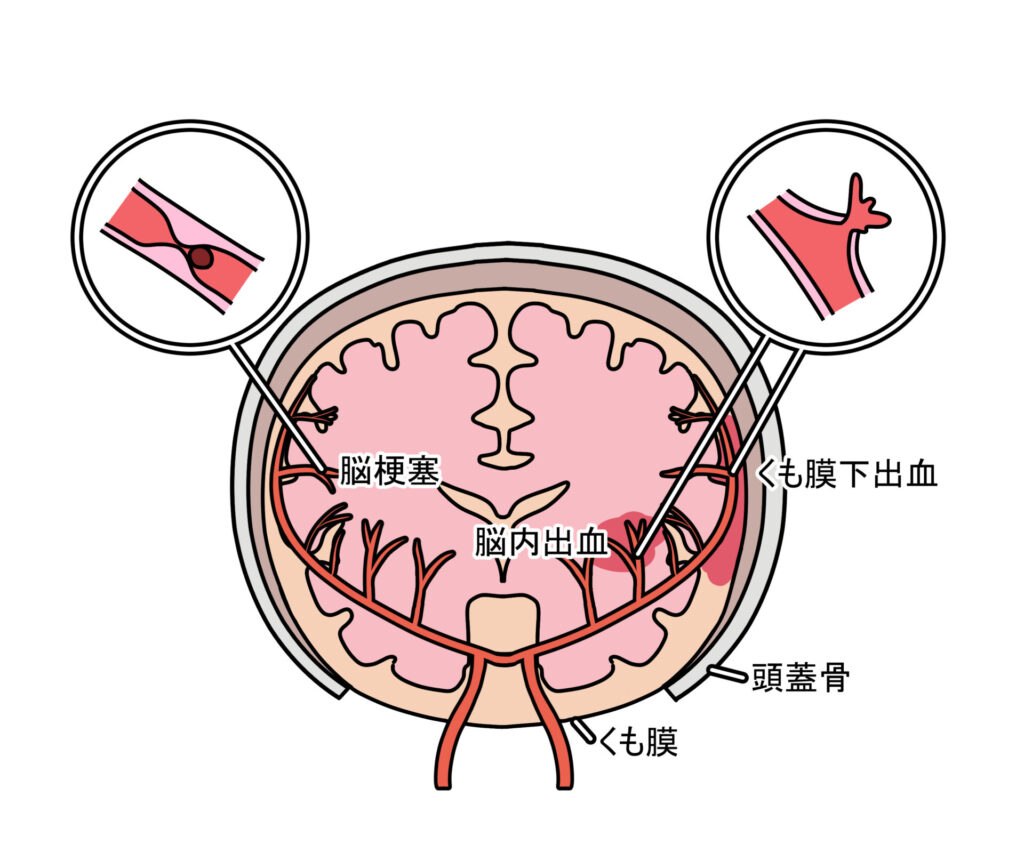

脳出血とはどのような疾患か?

脳出血は脳実質内に出血を起こす急性疾患であり、発症直後から神経症状が悪化しやすく、出血部位や量、年齢背景によって致死率・後遺症率が大きく異なります。早期対応が生命予後や機能回復の鍵を握る疾患のひとつです。

脳出血の分類と原因

主な分類には、被殻・視床・小脳・橋などに分けられ、出血量・再出血リスク・治療方針が異なります。原因としては高血圧が最多で、特に慢性高血圧により脆弱化した穿通動脈が破綻するケースが多く見られます。その他、アミロイドアンギオパチーや動静脈奇形、抗凝固療法の影響も見逃せません。

高血圧性脳出血と他の出血型との違い

高血圧性では穿通枝領域(被殻、視床)での出血が典型で、急速な半身麻痺や意識障害が出現します。これに対し、アミロイドアンギオパチーは高齢者に多く、皮質下の多発性出血が特徴です。抗血栓療法に関連する出血は、広範かつ再出血の可能性が高く、より複雑な臨床判断が要求されます。

出血の部位ごとの症状と予後の違い

被殻出血では片麻痺や構音障害が出現しやすく、視床出血では意識障害と深部感覚障害が特徴です。小脳出血はめまいや運動失調が主訴であり、橋出血は呼吸停止に直結しうる重篤例です。出血量10ml以上、脳室穿破、意識レベル低下は、重症化の予測因子として重視されます。

血液サラサラ薬と脳出血リスクの関連

血液サラサラ薬が出血リスクを増大させることは数多くの疫学研究で示されています。特に脳実質内の出血は、他の部位よりも致死的な結果を招く可能性が高いため、予防策と早期発見体制が求められます。

出血リスクが高まるメカニズム

止血には、血小板の凝集と凝固因子によるフィブリン形成が不可欠です。抗血栓薬はこの自然な止血機構を阻害するため、血管の軽微な損傷でも持続的な出血を引き起こすリスクがあります。脳は閉鎖空間であり、出血により圧迫・脳ヘルニアを来たす可能性があるため、他臓器より慎重な管理が求められます。

薬剤別にみる出血傾向の違い

ワルファリン使用者では、INRが高いほど脳出血リスクが指数関数的に増加します。DOACはワルファリンより出血頻度が少ないとされる一方で、腎機能障害時には薬剤が蓄積し、出血傾向が顕著になります。抗血小板薬による出血は比較的軽微であるものの、多剤併用(DAPT、トリプル療法)は重篤な出血の誘因となるため注意が必要です。

リスク評価に用いられるスコア(HAS-BLEDなど)

HAS-BLEDスコアは、臨床現場で抗凝固療法の出血リスク評価に広く用いられています。スコアが高い場合でも必ずしも抗凝固薬を中止すべきではなく、可逆的リスク(高血圧管理、NSAIDs併用回避など)の介入によるリスク低減が可能です。リスクの絶対値ではなく、「管理可能性」に注目する姿勢が重要です。

血液サラサラ薬服用中の脳出血対応

出血の発症は抗血栓療法の最大の副作用であり、急性期対応の迅速性と、再開判断の慎重さが治療の成否を左右します。

急性期の対応と薬剤中止の判断基準

抗血栓薬は原則中止されますが、血栓リスクとの兼ね合いで、心原性塞栓症の既往やステント留置の経過年数に応じた調整が必要です。出血量、脳室穿破、神経学的変化を迅速に評価し、脳外科的治療(血腫除去術、減圧開頭術)の適応を早期に判断することが求められます。

逆転薬(解毒薬)の使用と限界

ワルファリンにはビタミンK、4因子PCCが即効性をもって効果を発揮し、DOACに対してはイダルシズマブ(ダビガトラン)やアンドクサバットが利用可能です。ただし、日本では一部薬剤が限られた施設でしか使用できず、投与タイミングの遅れが予後に直結するため、院内対応体制の整備が急務です。

出血後の再開時期と再発予防のバランス

再開タイミングは、血栓症の再発リスクと出血の再燃リスクを天秤にかけた上で決定されます。脳出血後7〜14日以降に再開が検討されるケースが多いものの、個別化が原則です。心房細動での脳梗塞既往がある場合、早期再開のメリットもあり、最新のガイドラインやエビデンスに基づく判断が求められます。

臨床におけるリスクとベネフィットの考慮

血液サラサラ薬の使用は「予防的治療」であると同時に、「新たなリスク創出」でもあります。患者個別の背景を見極めたうえで、医療従事者の高度な判断力と対話力が問われます。

心血管イベント予防とのトレードオフ

虚血性疾患予防と出血性合併症の板挟みは、医師にとって難しい判断を迫られます。心筋梗塞や脳梗塞の予防効果は非常に大きいため、単純に出血が怖いからと中止することは、かえって予後を悪化させる結果になりかねません。

高齢者・脳血管障害既往者への慎重な投与

加齢に伴う腎機能低下、脳血管の脆弱化、転倒リスクの増加は、抗血栓療法における主要な注意点です。特に認知症やADL低下を伴う高齢者では、服薬アドヒアランスの管理も含めた包括的な支援体制が必要です。

患者・家族へのインフォームドコンセントの重要性

出血リスクの存在、再発時の対応方針、予想される経過などについて、患者と家族に十分な説明を行い、共通認識の上で治療方針を決定することが極めて重要です。治療方針は医療者だけで完結すべきではなく、患者主体の意思決定支援が前提です。

まとめ

血液サラサラ薬は、心血管・脳血管疾患に対する強力な予防手段である一方で、脳出血という重大な副作用を抱える諸刃の剣でもあります。薬剤の作用機序、リスク評価スコア、逆転薬の使用可否、患者の全身状態や社会的背景など、多角的視点を持って個別最適化を図る必要があります。安全性を確保しながら有効性を最大化するためには、日常臨床における繊細な判断力と、患者との信頼関係に基づいた対話が欠かせません。今後、より安全で柔軟な治療戦略の確立と、教育・啓発活動の推進が医療者に求められています。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/