脳出血は高血圧が引き金となる致死的な疾患の一つであり、その予防と再発抑制には血圧コントロールが不可欠です。血圧降下薬(降圧薬)は高血圧管理の中核を担う治療手段ですが、その使用は単なる数値の低下に留まらず、血管保護や脳循環の維持、さらには個別化医療の中での最適化が求められます。本稿では、血圧降下薬が脳出血の病態に与える影響を最新のエビデンスに基づいて掘り下げ、実臨床における意義を解説します。

脳出血とは何か

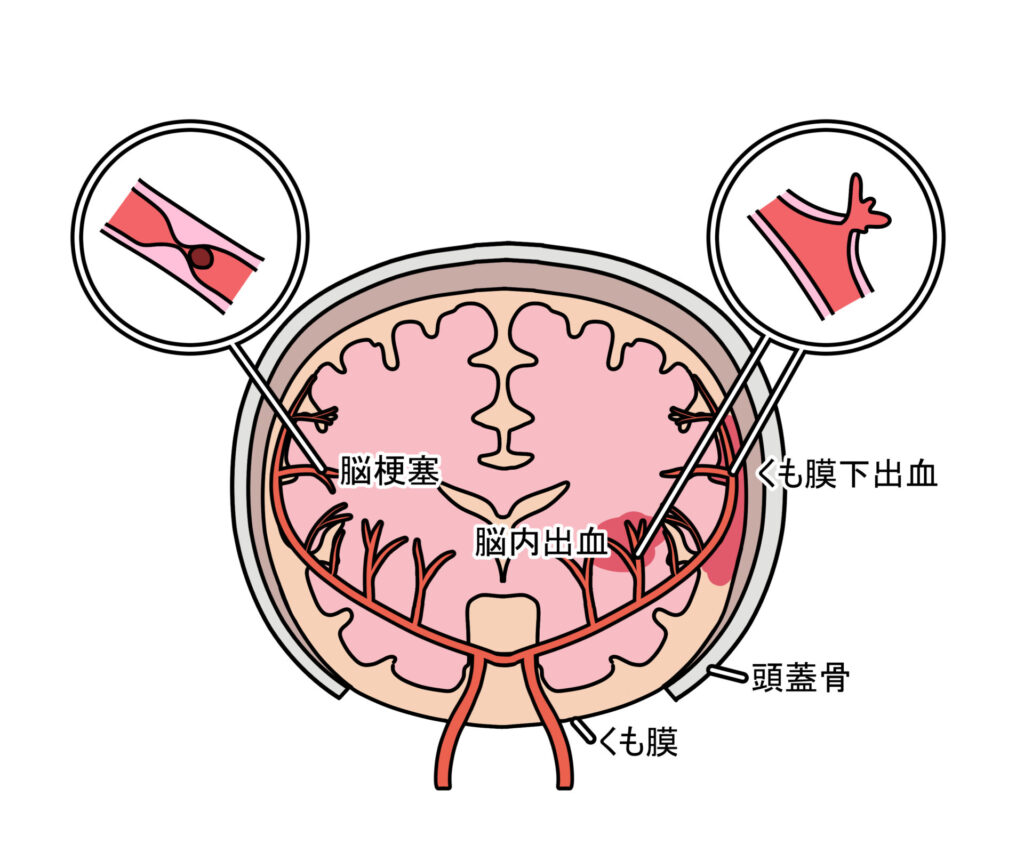

脳出血は、脳実質内の小血管が破綻して出血し、脳組織を直接破壊・圧迫することで神経症状を呈する脳卒中の一型です。脳出血の急性期には出血量と部位に応じた脳浮腫、脳ヘルニア、意識障害などが生じ、慢性期には運動麻痺・感覚障害・高次脳機能障害を残すことが少なくありません。

脳出血の分類と主な原因

脳出血は病因により大きく4つに分類されます:

- 高血圧性脳出血(最多)

- アミロイドアンギオパチー関連出血

- 抗凝固薬関連出血

- 血管奇形・動静脈瘻による出血

なかでも高血圧性脳出血は、穿通枝動脈が対象であり、深部(被殻、視床、橋、小脳)に好発します。これは慢性的な血圧負荷に起因する血管構造変性が原因です。

高血圧性脳出血の発症メカニズム

高血圧が持続すると、血管内皮障害が生じ、平滑筋細胞の変性、基底膜の肥厚、脂質沈着が進みます。さらに、リポヒアリノーシスやシャルコー・ブシャール微小動脈瘤が形成されることで血管は脆弱化し、血圧の急激な変動によって容易に破裂します。

血管壁構造と圧負荷の関係

穿通枝動脈は太い主幹動脈から直角に分岐するため、血流エネルギーが直接加わりやすい構造です。慢性的な機械的ストレスにより弾性線維が消失し、コラーゲン優位の硬化性変化が進むと、臨界点で容易に出血します。したがって、構造的にストレスを緩衝する余地が乏しいこれらの血管には、微小な圧変動でも壊滅的なダメージをもたらします。

血圧降下薬の役割と種類

高血圧性脳出血の予防において、血圧降下薬の適切な使用は最も効果的な介入の一つです。降圧薬は単に血圧値を下げるだけでなく、血管リモデリングの抑制や血管内皮機能の保護、酸化ストレスの軽減など多面的な作用を有します。

降圧薬の主な分類と作用機序

降圧薬は作用部位や機序により複数の系統に分類され、以下のような作用を通じて血圧を制御します:

- カルシウム拮抗薬(CCB):Ca²⁺流入を阻害し、末梢血管を弛緩させる。

- アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB):レニン-アンジオテンシン系を遮断し、血管収縮を抑制。

- ACE阻害薬:アンジオテンシンIからIIへの変換を阻害。

- サイアザイド系利尿薬:体液量を減少させ、循環血液量を低下。

カルシウム拮抗薬・ARB・ACE阻害薬の特徴

CCBは即効性があり、急性期でも使用されることが多く、日本人に特に適しているとされます。ARB・ACE阻害薬は長期投与により血管内皮機能の回復やリモデリング抑制効果があり、腎機能障害や心不全を併発する患者にも有効です。いずれも単剤療法からスタートし、必要に応じて併用療法が選択されます。

降圧作用と血管保護効果のバランス

単に血圧を下げることではなく、目標値に至るまでの降圧速度、降圧幅、夜間血圧の挙動も脳灌流の維持には重要です。Jカーブ現象(過度の降圧が脳虚血を引き起こす)を防ぐには、降圧薬の種類と投与タイミングの最適化が求められます。

血圧降下薬による脳出血予防の実際

臨床研究により、適切な降圧療法は脳出血の一次・二次予防に明確な有効性を示しています。エビデンスに基づいた降圧目標の設定と、それに見合った薬剤選択が長期予後の鍵となります。

高血圧治療による脳出血発症率の低下

「PROGRESS試験」では、ACE阻害薬(ペリンドプリル)±利尿薬(インダパミド)を使用することで、脳出血の発症率が50%近く減少したと報告されています。「INTERACT2試験」では、急性期脳出血における早期降圧介入により、死亡率は変わらなかったものの、機能的予後の改善が見られました。

臨床試験と疫学データの紹介

高血圧患者の脳出血発症率は、降圧治療により約30〜60%低下することが示されています。日本人は脳出血発症率が高く、アジア人種特有の脳血管構造や塩分感受性が背景にあるとされており、積極的な降圧治療が強く推奨されます。

再発予防と長期的な血圧コントロールの重要性

脳出血の再発率は年率5〜10%とされ、再出血の多くは発症後2年以内に集中します。したがって、降圧療法は急性期治療に留まらず、リハビリ期・慢性期においても中断なく継続されることが極めて重要です。服薬アドヒアランスの確保、定期モニタリング、セルフマネジメント教育が成功の鍵となります。

降圧治療のリスクと課題

降圧療法には明確な利点がある一方で、「過剰な降圧」に伴う脳灌流低下、腎機能悪化、転倒リスクなどの副作用もあり、臨床判断には細心の注意が必要です。

過度な降圧による脳虚血の懸念

脳は自己調節能により血流を一定に保っていますが、降圧により灌流圧が限界以下に低下すると、白質病変や皮質下梗塞を惹起するリスクがあります。特に脳血管障害の既往や高度動脈硬化がある場合、この調節域は狭くなっており、降圧には慎重さが求められます。

脳血流自動調節と降圧のバランス

脳灌流の安全域を保つためには、急激な降圧を避けるだけでなく、夜間や早朝の血圧変動への対応も重要です。24時間自由行動下血圧測定(ABPM)による日内変動の把握が推奨されます。

高齢者や脳血管障害既往者への配慮

高齢者ではフレイルや脱水による血圧変動、複数の併用薬による血圧過剰低下が問題になります。降圧治療の個別化により、「どこまで下げるか」「どのように下げるか」という戦略が求められます。特に前頭葉灌流低下による認知機能障害や転倒リスクの増加は見逃せません。

今後の治療戦略と展望

今後の降圧治療は「精密医療(Precision Medicine)」への転換が進み、バイオマーカー・AI・ICTを活用した血圧管理が中心となることが予想されます。

個別化医療と血圧ターゲット設定

年齢、動脈硬化の程度、脳血流予備能、遺伝子背景、心血管リスクスコアなどを統合し、最適な降圧目標を個別に設定するアプローチが実用化されつつあります。

バイオマーカーやAIによる最適降圧管理

eGFR、NT-proBNP、炎症性マーカー(CRP、IL-6)などのバイオマーカーを指標に、脳心血管イベントの予測精度が高まっています。さらにAIによる血圧パターン解析、臨床意思決定支援システム(CDSS)の導入が進行中です。

脳出血ハイリスク群への戦略的介入

脳出血の家族歴、高血圧歴、白質病変の蓄積、糖尿病併発例などハイリスク患者群に対しては、通常より厳格なモニタリングと多職種連携による集中的管理が必要です。将来的には、遠隔医療を活用した「生活空間での降圧管理」が普及し、地域包括ケアと融合することが期待されています。

まとめ

血圧降下薬は脳出血の発症・再発リスクを大幅に減少させる強力な武器であり、その効果は臨床的にも疫学的にも明確に証明されています。ただし、その使用においては単純な血圧低下だけでなく、脳灌流の維持、血管構造の保護、副作用の最小化といった多角的な視点が不可欠です。今後はAIやバイオマーカーを取り入れた個別化降圧戦略が主流となり、「誰に、どの薬を、どの程度使うか」の最適化が進むことにより、脳血管障害の予防医学は新たなステージへと移行していくでしょう。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/