膝蓋腱炎(Patellar Tendinitis)は、スポーツや日常生活における過度な負荷により膝蓋腱に炎症が生じる疾患です。特に、ジャンプや急激なストップ・ダッシュ動作を繰り返すスポーツ(バスケットボール、バレーボール、サッカー、陸上競技など)に多く見られるため、「ジャンパー膝」とも呼ばれます。

この疾患は、初期の段階では運動時に違和感や軽度の痛みが生じる程度ですが、進行すると慢性化し、運動パフォーマンスの低下だけでなく日常生活にも支障をきたすことがあります。本記事では、膝蓋腱炎の病態や原因、症状、診断、治療、予防方法について解説していきます。

膝蓋腱炎の概要

膝蓋腱炎の定義

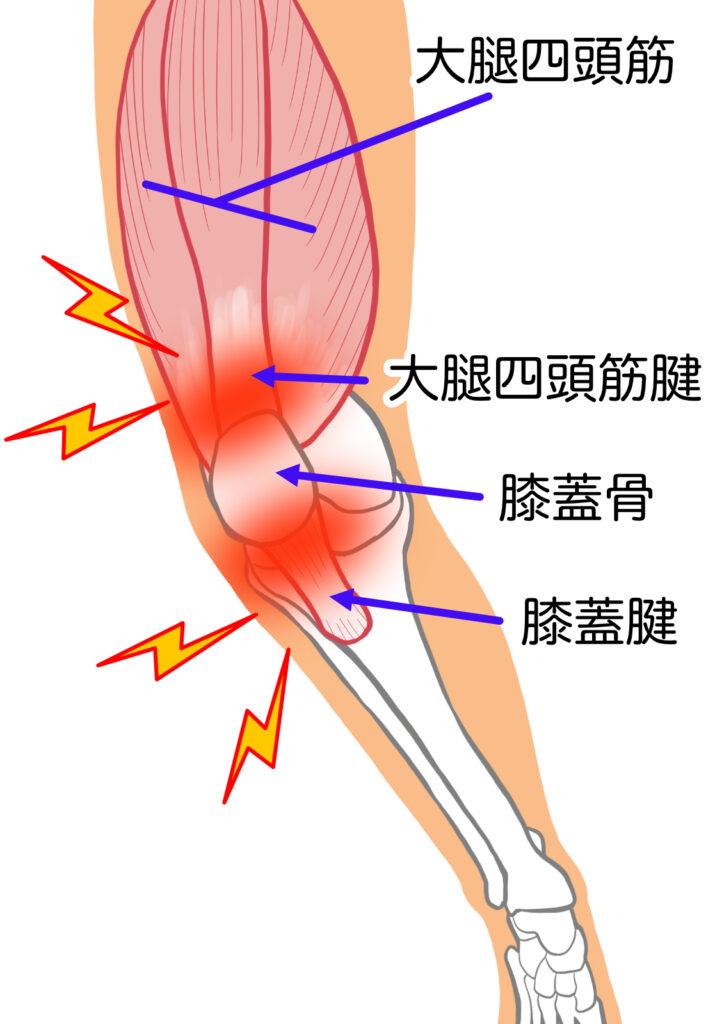

膝蓋腱炎は、膝蓋骨(膝のお皿)と脛骨(すねの骨)をつなぐ膝蓋腱に炎症や微細な損傷が生じることで発症します。

この腱は、膝を伸ばす動作において極めて重要な役割を担っており、大腿四頭筋の収縮力を膝関節を介して脛骨に伝達することで、歩行やランニング、ジャンプの動作を支えています。

膝蓋腱炎は、特に腱の脛骨付着部(膝蓋腱の下端)に負担が集中することで生じやすく、炎症が慢性化すると腱自体が変性し、組織が弱くなることで痛みや機能低下を引き起こします。

発症メカニズム

膝蓋腱には、ジャンプやダッシュ、スクワットなどの動作において、強い伸張ストレスが繰り返し加わります。

この負荷が適度であれば組織は修復されますが、運動強度が高くなりすぎたり、回復のための休息が不足したりすると、腱に微細な損傷が蓄積し、炎症が発生します。

また、加齢に伴う腱の変性が進むと、組織の弾力性が低下し、より少ない負荷でも損傷が生じやすくなるため、若年層だけでなく、中高年のスポーツ愛好者にも発症する可能性があります。

主な原因

膝蓋腱炎の発症には、以下のような要因が関与しています。

- 過度な運動負荷

短期間で急激に運動量を増やすことや、ジャンプを多用するスポーツはリスクが高くなります。 - 不適切なフォーム

着地時の衝撃吸収が不十分だったり、膝関節の過伸展を伴う動作が繰り返されることで、膝蓋腱に負荷が集中します。 - 筋力不足や柔軟性の低下

大腿四頭筋やハムストリングスの筋力が弱い、または柔軟性が低下していると、膝蓋腱に過剰な負担がかかりやすくなります。 - 床面や靴の影響

硬い地面でのトレーニングやクッション性の低いシューズは、膝への衝撃を増大させ、膝蓋腱炎のリスクを高めます。 - 加齢による腱の変性

加齢に伴い腱の弾力性が低下すると、同じ負荷でも損傷を受けやすくなります。

症状と診断

典型的な症状

膝蓋腱炎の主な症状は、膝蓋腱の付着部における痛みと腫脹です。

初期段階では運動時のみ痛みを感じることが多く、特にジャンプや階段の昇降、しゃがむ動作で痛みが顕著になります。

症状が進行すると、日常生活でも痛みが持続するようになり、最終的には安静時にも痛みが現れることがあります。

診断方法

問診と視診

患者のスポーツ歴、運動習慣、痛みの経過を詳細に確認します。視診では、腫脹や皮膚の発赤の有無を観察します。

触診

膝蓋腱の付着部に圧痛があるかを確認し、炎症の程度を評価します。特に膝蓋骨下端付近の圧痛が特徴的です。

画像診断(MRI・エコー)

MRIでは腱の炎症や変性を確認し、エコーでは微細損傷や血流の異常を観察します。これにより、膝蓋腱炎と他の膝疾患(半月板損傷や靭帯損傷)との鑑別診断が可能になります。

膝蓋腱炎の治療法

保存療法

安静とアイシング

炎症を抑えるために、運動を一時中断し、患部をアイシングします。特に運動後の冷却が有効です。

物理療法(超音波・電気刺激)

超音波治療や低周波電気刺激(TENS)を用いることで、血流促進や疼痛緩和が期待できます。

ストレッチとエクササイズ

大腿四頭筋やハムストリングスのストレッチを行い、筋柔軟性を向上させることで腱への負担を軽減します。

手術療法

手術の適応

- 長期間の保存療法でも改善しない

- 腱の断裂リスクがある

- 日常生活に著しく支障をきたす

術後のリハビリ

手術後は段階的なリハビリを行い、筋力回復や可動域の確保を目指します。

予防と再発防止

トレーニングの工夫

適切なウォームアップやクールダウンを実施し、筋力バランスを整えることが重要です。

適切なフォームと負荷管理

膝への負担を最小限にするために、正しいフォームを意識したトレーニングが必要です。

サポートギアの活用

膝蓋腱ベルトやインソールを使用することで、膝への負担を軽減できます。

まとめ

膝蓋腱炎は、スポーツや過負荷によって膝蓋腱に炎症や変性が生じる疾患です。適切な診断と治療、予防策を講じることで、早期の回復と再発防止が可能となります。何か異変があれば、早期に医療機関の受信を行いましょう。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/