腰椎分離症は、特に成長期のスポーツ選手に多く発症する脊椎疾患の一つで、腰部の慢性疼痛の原因として重要です。この病態は、腰椎の椎弓部に発生する疲労骨折を基盤とし、運動時の腰痛や将来的な分離すべり症への進行リスクも含め、予後や競技生活に影響を与えます。本稿では、その定義から病態、診断、治療、さらにはリハビリテーション戦略まで、理学療法士やスポーツ関係者に向けて専門的に解説します。

腰椎分離症の概要と発症メカニズム

分離症の定義と分類

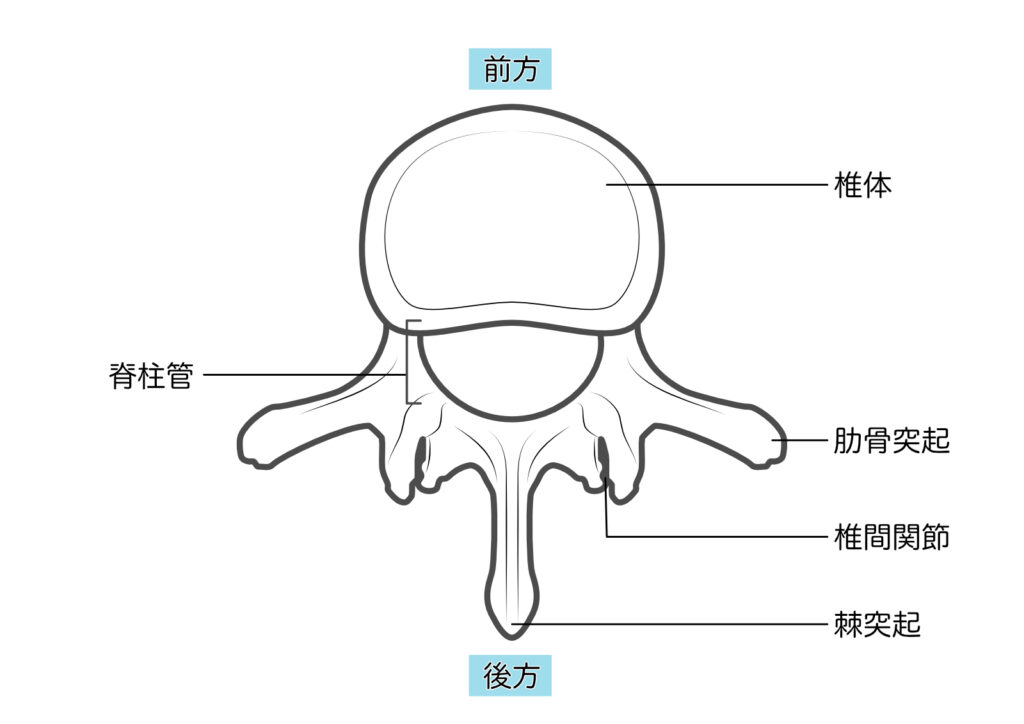

腰椎分離症とは、椎弓の関節突起間部(pars interarticularis)に生じる骨の離断病変を指します。通常はL5に好発し、片側または両側に生じます。分類としては、①片側性か両側性か、②骨癒合の有無、③発症時期(急性・慢性)などの軸で整理されます。これにより、臨床上の評価や治療方針が大きく左右されるため、解剖学的・時間軸的な観点から正確に分類することが重要です。

疲労骨折としての分離症

分離症の多くは外傷ではなく、繰り返される微細なストレスの蓄積によって発生する疲労骨折です。特に腰椎伸展と回旋動作を頻繁に行う運動(ジャンプ・捻転・スイングなど)では、pars interarticularis に剪断応力や圧縮応力が集中します。初期段階では骨浮腫を伴う程度の軽微な骨損傷であり、MRIで骨髄浮腫として捉えられますが、放置すると偽関節を形成し、永続的な骨癒合不全に進行することがあります。

骨癒合の可否による分類と治療戦略

骨癒合が可能な段階(初期分離)では、適切な休養と体幹安定性向上により完全癒合が期待できます。逆に、癒合が見込めない慢性分離(偽関節期)では、症状管理と再発予防が主眼となります。ここでは、椎体の安定性を筋機能で補う保存的アプローチに加え、疼痛の程度や神経学的所見に応じて、内視鏡下スクリュー固定術や骨移植などの手術的治療が適応される場合もあります。

発症要因とリスクファクター

スポーツ活動との関連性

腰椎分離症の発症には、スポーツ特有の動作による反復ストレスが大きく関与しています。特に、腰椎の伸展と回旋を多用する競技では、椎弓に剪断応力が過剰に加わるため、分離症の発症率が高くなります。加えて、技術未熟によるフォーム不良や体幹筋群の筋力低下、柔軟性不足などの身体的因子もリスクを高めます。

若年期アスリートに多い理由

成長期の椎骨は骨化が未熟であり、特に関節突起間部は軟骨成分が多く、機械的ストレスに対する抵抗力が低いことが知られています。また、急激な身長の伸びに伴う筋柔軟性の低下や骨格バランスの不安定さ、神経-筋協調性の未成熟なども関与し、腰椎の微細損傷を助長します。これらの成長特有の脆弱性が分離症の発症に大きく影響しています。

特定競技における発症リスクの違い

体操・レスリング・新体操・野球(特に投手)・サッカー・バレエなど、腰部への負荷が高い競技において分離症のリスクは顕著です。特にスイング動作やジャンプ、着地時の衝撃が繰り返される競技では、椎弓に持続的なストレスが加わることで、骨損傷が蓄積しやすくなります。また、トレーニング量の多さや回復の不足もリスク要因となります。

症状と臨床所見

主な自覚症状と運動時の痛み

分離症の主な訴えは、運動時または運動後に出現・増悪する腰痛です。特に腰の伸展や側屈動作時に痛みが顕著となることが多く、疲労によって夕方に痛みが増す傾向もあります。安静時には無症状であることも多いため、初期の見逃しが起こりやすい点には注意が必要です。

神経症状の有無と鑑別

純粋な分離症では神経根の圧迫がないため、通常は下肢への放散痛や感覚障害などの神経症状を認めません。しかし、椎体のすべり(分離すべり症)に進行した場合は、脊柱管狭窄や椎間孔狭小化により、坐骨神経痛様の症状が出現する可能性があります。鑑別診断としては、椎間板ヘルニアや仙腸関節障害、筋筋膜性腰痛症などが挙げられます。

日常生活における支障と注意点

腰椎分離症は、競技中だけでなく、長時間の立位や座位保持、歩行、階段昇降など、日常生活でも支障をきたすことがあります。特に前屈姿勢からの立ち上がり動作や反復的な腰部伸展が痛みを誘発します。また、荷重物の持ち上げや捻転動作を伴う作業では、椎体への負担が増すため、指導による生活動作の再構築が不可欠です。

診断方法と画像所見

X線・CT・MRIの役割と読み方

X線検査では、斜位像にて「スコッチテリアの首が切れている像」が分離の典型所見です。CTでは骨構造が明瞭に描出されるため、骨癒合の有無や分離部の形態、偽関節の形成状況の評価に適しています。MRIは早期の骨浮腫や椎間関節周囲の軟部組織変化を捉えるのに優れ、特に初期診断や他疾患の鑑別に有効です。

初期段階の診断の難しさ

分離症の初期段階(骨浮腫期)ではX線に異常が映らず、見逃されるリスクが高くなります。この段階でMRIによる骨髄浮腫の所見を捉えることが診断の鍵となります。運動習慣や疼痛部位の圧痛、伸展時の疼痛増悪など、臨床所見と画像所見を統合して診断精度を高める必要があります。

疑われる場合の精査手順

まずX線(前後・側面・斜位)を撮影し、必要に応じてCTやMRIを追加します。MRIは早期病変の検出に、CTは骨癒合の評価に優れます。スポーツ活動歴や疼痛出現時期、安静・運動時の痛みの変化を詳細に問診し、分離症か否かを判断する多角的アプローチが求められます。

治療とリハビリテーション

保存療法と運動制限

骨癒合が可能な段階では、運動の中止・装具療法(軟性〜硬性コルセット)・疼痛管理(アイシング、NSAIDs)・理学療法(体幹筋強化、股関節可動性向上)が保存療法の中心となります。特に、体幹深部筋(多裂筋、腹横筋)の再教育を通じた脊柱の安定化が、長期的予後の鍵となります。

スポーツ復帰までのプロセス

疼痛の消失・画像での骨癒合確認・体幹機能の回復が条件となります。段階的な復帰プログラムには、①体幹筋の持久力トレーニング、②特異的動作の模倣訓練、③スポーツスキルの再獲得が含まれます。復帰は、競技レベル・ポジション・再発リスクを勘案して慎重に判断する必要があります。

分離すべり症への進行リスクとその対応

未治療または治療効果が乏しい分離症では、椎体の前方すべり(すべり症)に進行し、脊柱の不安定性が顕在化します。これにより神経根症状が出現し、保存療法では限界が生じるケースでは固定術や減圧術が検討されます。理学療法では、関節可動域の管理と、腰椎-骨盤-股関節の運動連鎖の正常化を図ることが重要です。

まとめ

腰椎分離症は、成長期のスポーツ選手に多くみられ、放置すると分離すべり症や慢性腰痛へと進行するリスクを孕んでいます。発症の背景には、解剖学的脆弱性や競技特性、筋力や柔軟性のアンバランスといった多因子が関与しており、単一の視点ではなく、解剖・運動・環境の包括的視点から評価・対応する必要があります。

診断においては、初期段階でのMRIによる骨浮腫の確認や、CTによる骨癒合評価が不可欠です。治療においては、保存療法による早期介入が予後改善の鍵であり、リハビリテーションでは深部体幹筋の再教育と股関節機能の再構築が柱となります。

また、競技復帰の判断は、単に症状の有無だけでなく、筋機能や動作パターンの質まで含めた総合評価が求められます。再発予防には、運動連鎖を意識した身体機能の最適化と、フォームの改善、トレーニングの質と量の適正化が必須です。

理学療法士としては、画像診断に基づいた段階的介入と、競技特性に応じた再発予防プログラムの構築を通じて、アスリートの長期的な競技生活を支える役割が期待されます。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/