脳梗塞は、日本において非常に重大な健康問題であり、特に高齢者に多く見られます。日本では、毎年およそ10万人が脳梗塞を発症しており、その後の後遺症や再発リスクを含めると、影響を受ける患者の数はさらに増加しています。脳梗塞は、迅速な診断と治療が求められる疾患であり、適切な予防と再発防止策を講じることが非常に重要です。本記事では、脳梗塞の基本的な知識から、具体的な診断・治療法、再発防止について解説します。

脳梗塞とは

脳梗塞の概要

脳梗塞の定義と種類

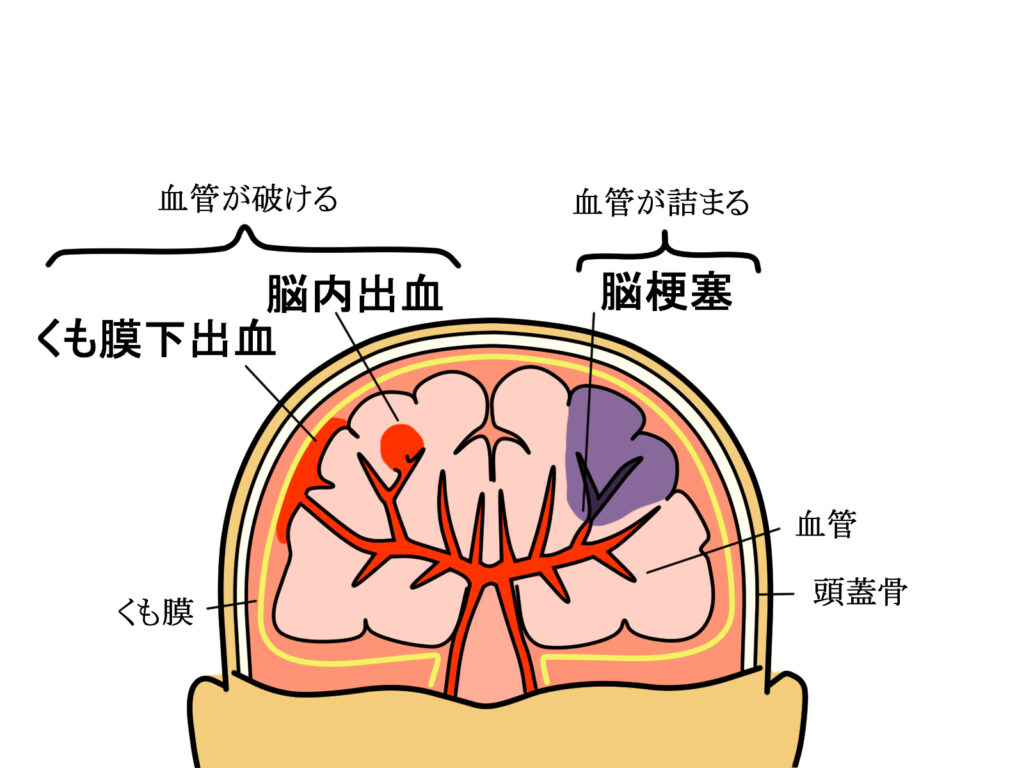

脳梗塞は、脳に供給される血流が遮断されることにより、脳組織が酸素と栄養を欠乏し、急速に壊死する状態を指します。脳梗塞は大きく以下の3つの種類に分類されます。

- 血栓性脳梗塞: 動脈硬化が進行した血管内で血栓が形成され、それが血流を遮断することにより発生します。このタイプは、特に高齢者や生活習慣病を有する患者に多く見られます。血栓は、通常、血管内壁に損傷が生じた部位に血小板が集まり、凝集して形成されます。動脈硬化が進行している場合、血流が滞りやすく、血栓形成のリスクが高まります。

- 心原性脳塞栓症: 心臓内で形成された血栓が血流に乗って脳に運ばれ、血管を塞ぐことで発生します。このタイプは、心房細動などの心疾患を背景に持つ患者に多く見られます。心房細動が原因で心房内に血液の乱れが生じ、血栓が形成されやすくなります。これにより、血栓が脳の血管に達し、脳梗塞を引き起こします。

- ラクナ梗塞: 脳の深部にある小さな動脈が閉塞し、小さな梗塞が複数発生するタイプです。慢性的な高血圧が主な原因で、脳の深部構造に微細な血管障害が蓄積することで発生します。ラクナ脳梗塞は、症状が軽度であることが多く、無症候性の場合もありますが、累積的に認知機能の低下や運動障害を引き起こす可能性があります。

これらの異なるタイプの脳梗塞に対して、正確な診断と適切な治療戦略が必要です。各タイプは、発症メカニズムが異なるため、治療法や予防策も異なります。

脳梗塞の原因とメカニズム

血栓の形成プロセス

脳梗塞の最も一般的な原因は、血管内に形成された血栓が血流を遮断することです。血栓は、血液中の血小板やフィブリンが血管内壁に付着し、血液が凝固することによって形成されます。特に、動脈硬化が進行している血管では、血管内壁が損傷を受けやすく、その結果、血小板が集まりやすくなります。動脈硬化は、コレステロールの沈着やカルシウムの蓄積によって引き起こされ、血管の弾力性が失われ、血管が硬く狭くなります。この状態が進行すると、血流が滞り、血栓が形成されやすくなります。

血栓が形成されると、それが脳に送られる血流を妨げ、脳組織が酸素不足に陥ります。これにより、脳細胞は数分以内に機能を失い、不可逆的(一度起こると元に戻せない現象や変化のこと)な損傷を受ける可能性があります。このプロセスがどれほど迅速に進行するかは、血栓の位置やサイズ、そして脳のどの部分に血流が遮断されたかによって異なります。

動脈硬化と心原性脳塞栓症

動脈硬化は、血管の内壁にコレステロールやカルシウムが蓄積し、血管が狭く硬くなる状態です。この状態は、血流を制限し、血栓が形成されるリスクを高めます。動脈硬化は、喫煙、高血圧、高コレステロール血症、糖尿病などのリスク因子によって促進されます。特に、長年にわたる不健康な生活習慣が動脈硬化を悪化させ、脳梗塞のリスクを著しく高めます。

一方、心原性脳塞栓症は、心臓内で形成された血栓が血流に乗って脳に運ばれ、脳の血管を塞ぐことで発生します。心房細動は、心原性脳塞栓症の主要な原因の一つです。心房細動では、心房内の血液が効率的に排出されず、血液の流れが乱れるため、血栓が形成されやすくなります。これらの血栓は、血流に乗って脳に到達し、脳梗塞を引き起こします。このタイプの脳梗塞は、突然発症し、広範囲にわたる脳の損傷を引き起こす可能性があります。

脳梗塞の症状と診断

初期症状の特徴

片側麻痺と感覚障害

脳梗塞の典型的な初期症状には、片側の手足の麻痺や感覚障害があります。脳の特定の部位が損傷を受けることで、片側の運動機能が急速に失われることが多いです。この麻痺は、突然起こり、患者は自身で動けなくなることが多いです。感覚障害も伴うことが多く、手足のしびれや感覚の鈍化が一般的です。これらの症状は、脳梗塞の発生を強く疑わせるものであり、迅速な対応が求められます。

特に、顔の片側が垂れ下がる、片腕が突然に動かなくなる、または話すことが困難になる場合、脳梗塞の可能性が非常に高いと考えられます。このような場合、ただちに緊急医療サービスを利用することが重要です。脳梗塞の発症後数時間以内に適切な治療を開始することが、予後を大きく改善する可能性があります。

言語障害や視覚障害

脳梗塞が脳の言語を司る部分に影響を与えると、言語障害が現れます。これには、言葉が出にくくなる「発語困難」や、言葉を理解するのが困難になる「失語症」が含まれます。これらの症状は、患者が自身の考えや感情を適切に表現する能力を著しく制限します。また、視覚障害も脳梗塞の初期症状としてよく見られます。脳梗塞が後頭葉を損傷すると、片側の視野が欠ける「半盲」や、視野がぼやける「視野狭窄」が発生します。これらの症状は、患者の日常生活に大きな影響を及ぼし、迅速な診断と治療が不可欠です。

診断方法と検査技術

CTおよびMRIによる診断

脳梗塞の診断において、画像診断技術は不可欠です。CTスキャンは、脳内の出血や大きな梗塞部位を迅速に確認するために非常に有効です。CTスキャンは、出血性の脳血管障害との鑑別が必要な場合に特に有用であり、急性期の診断には欠かせません。一方、MRIはより詳細な画像を提供し、小さな梗塞部位や時間経過とともに変化する脳組織の損傷を捉えるのに優れています。特に、拡散強調画像(DWI)は、急性期の脳梗塞の検出において非常に感度が高く、早期診断において重要な役割を果たします。

MRIは、CTスキャンに比べて詳細な脳の構造を描出することができるため、脳梗塞の部位や範囲を正確に把握することが可能です。また、MRIは放射線を使用しないため、繰り返しの検査が必要な場合や、特定の患者(例えば、妊婦や若年者)に対しても安全に使用することができます。

脳血管造影の適用

脳血管造影は、脳内の血管の状態を詳細に評価できる検査法であり、血管の狭窄や閉塞部位を直接観察することが可能です。脳血管造影は、血栓回収術などの血管内治療を検討する際に特に有用です。造影剤を使用して血管を明確に可視化し、治療方針の決定に必要な詳細な情報を提供します。

また、脳血管造影は、手術前の計画を立てる際や、治療後の経過を確認する際にも利用されます。ただし、造影剤に対するアレルギー反応や腎機能への影響が懸念される場合があるため、患者の全体的な健康状態を考慮した上で実施されるべきです。

脳梗塞の治療法

急性期治療

t-PA静注療法の適応

急性期の脳梗塞治療において、t-PA(組織プラスミノーゲンアクチベータ)静注療法が最も有効とされています。t-PAは、血栓を溶解し、血流を再開させる効果があります。この治療は、発症から4.5時間以内に行うことが求められ、迅速な診断と適切な対応が必要です。t-PAの投与は、脳梗塞の原因となる血栓を溶かし、血流を再開させるため、患者の予後を大きく改善する可能性があります。

しかし、t-PA療法には出血のリスクが伴います。特に、頭蓋内出血のリスクがあるため、適応を慎重に判断する必要があります。また、既に大きな梗塞が存在する場合や、出血性の疾患が疑われる場合には、t-PA療法は適応外となります。適応が限られているため、迅速かつ正確な診断が治療の成否を左右する重要な要素となります。

血栓回収術の実施と効果

t-PA療法が適応外である場合や、t-PA投与後に効果が不十分な場合には、血栓回収術が実施されることがあります。血栓回収術は、カテーテルを使用して血栓を物理的に取り除く手術です。これは、血栓が原因で脳の大きな血管が閉塞している場合に特に有効です。血栓回収術により、迅速に血流が回復し、広範囲にわたる脳の損傷を防ぐことができます。

慢性期のリハビリテーション

運動療法と生活指導

脳梗塞後のリハビリテーションは、機能回復を目指す重要なプロセスです。運動療法では、失われた運動機能の回復を図り、日常生活の自立を促進します。具体的には、筋力トレーニングやバランス訓練が行われ、身体の柔軟性や協調性を取り戻すことを目的としています。また、理学療法士や作業療法士による専門的な指導の下で、日常生活に必要な動作を練習します。

生活指導も重要なリハビリテーションの一環です。患者が再発を防ぐために、健康的な生活習慣を確立することが求められます。これには、食事の改善や適度な運動、禁煙、ストレス管理などが含まれます。これらの生活指導は、患者が日常生活を再開し、QOL(生活の質)を向上させるために欠かせない要素です。

言語療法と作業療法の重要性

脳梗塞後に発生する言語障害や認知機能の低下に対しては、言語療法が非常に重要です。言語療法では、失語症や発語困難に対するアプローチが重視されます。言語療法士は、患者の症状に応じて個別のリハビリプランを作成し、言語機能の回復を図ります。言語療法は、患者がコミュニケーション能力を再獲得し、社会生活に復帰するための重要なステップです。

作業療法もまた、日常生活の自立を支援するために不可欠です。作業療法では、手先の器用さや細かい動作の回復を目指し、患者が日常生活の中で必要とする動作を練習します。これには、食事をする、服を着替える、文字を書くといった基本的な動作が含まれます。作業療法士は、患者の機能を最大限に引き出し、日常生活に必要なスキルを再構築することを目指します。

脳梗塞の予防と再発防止

生活習慣の改善

食生活と運動習慣

脳梗塞の予防には、生活習慣の改善が不可欠です。特に、塩分を控えたバランスの取れた食生活や、適度な運動習慣が効果的です。食生活の改善では、塩分摂取を減らし、野菜や果物、全粒穀物を多く含む食事が推奨されます。また、脂肪分の少ない食事を心がけ、動脈硬化のリスクを低減することが重要です。

運動習慣も、脳梗塞の予防において重要な役割を果たします。定期的な有酸素運動(例:ウォーキング、ジョギング、サイクリング)は、心肺機能を向上させ、血圧や血糖値をコントロールするのに役立ちます。さらに、運動によって体重管理が容易になり、肥満を防ぐことで脳梗塞のリスクを低減します。

高血圧と糖尿病の管理

高血圧や糖尿病は、脳梗塞の主要なリスクファクターです。これらの疾患を適切に管理することで、脳梗塞の発症リスクを大幅に減少させることができます。高血圧の管理には、血圧を下げるための薬物療法や、減塩、体重管理、定期的な運動が含まれます。糖尿病の管理には、血糖値のコントロールが重要であり、これには薬物療法とともに、食事療法や運動療法が不可欠です。

薬物療法の役割

抗血栓療法の効果と注意点

抗血栓療法は、脳梗塞の再発防止に極めて有効です。アスピリンやワルファリンなどの薬剤は、血液をサラサラに保ち、血栓の形成を防ぎます。抗血栓療法は、特に心原性脳塞栓症の予防において重要な役割を果たします。抗血栓薬の適切な使用により、脳梗塞の再発リスクが大幅に減少します。

ただし、抗血栓療法には出血リスクが伴います。特に、胃腸出血や頭蓋内出血のリスクが高まるため、定期的な血液検査と慎重な投与管理が必要です。また、他の薬剤との相互作用も考慮しなければなりません。抗血栓療法を受けている患者は、医師の指導の下で適切な管理を行い、自己判断で薬の中止や変更を行わないよう注意する必要があります。

血圧管理とコレステロール管理

脳梗塞の予防には、血圧とコレステロールの管理が極めて重要です。高血圧は、血管に過度な負担をかけ、動脈硬化を促進する主要な要因です。したがって、血圧を正常範囲に保つことが脳梗塞の予防に直結します。降圧薬の適切な使用と、定期的な血圧測定が不可欠です。

また、コレステロール管理も動脈硬化予防において重要です。高コレステロール血症は、血管内にプラークを形成し、血管を狭くすることで脳梗塞のリスクを高めます。スタチンなどの脂質低下薬の使用や、食事療法を通じてコレステロール値を適切に管理することが求められます。

まとめ

脳梗塞は、迅速な診断と適切な治療が求められる重大な疾患です。特に、発症初期の対応が予後を大きく左右します。また、脳梗塞の予防や再発防止には、生活習慣の改善や薬物療法の継続が不可欠です。リハビリテーションは、患者の社会復帰を支援し、QOLを向上させるために重要な役割を果します。

脳梗塞の予防には、高血圧や糖尿病の管理が重要です。これらの疾患をコントロールすることで、脳梗塞のリスクを大幅に減少させることができます。また、生活習慣の改善、特に食生活の見直しや定期的な運動習慣の確立も、脳梗塞の予防において非常に有効です。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/