肩鎖関節障害とは、肩峰(acromion)と鎖骨(clavicle)をつなぐ「肩鎖関節(acromioclavicular joint)」に発生する機能障害や疼痛の総称です。スポーツ活動中の打撲や転倒、加齢に伴う関節変性、あるいは反復的な肩の使用などによって発症します。本障害は、肩関節全体の運動連鎖に影響を及ぼすことから、整形外科・理学療法領域において的確な評価と治療戦略が求められる代表的な疾患の一つです。

肩鎖関節の解剖と役割

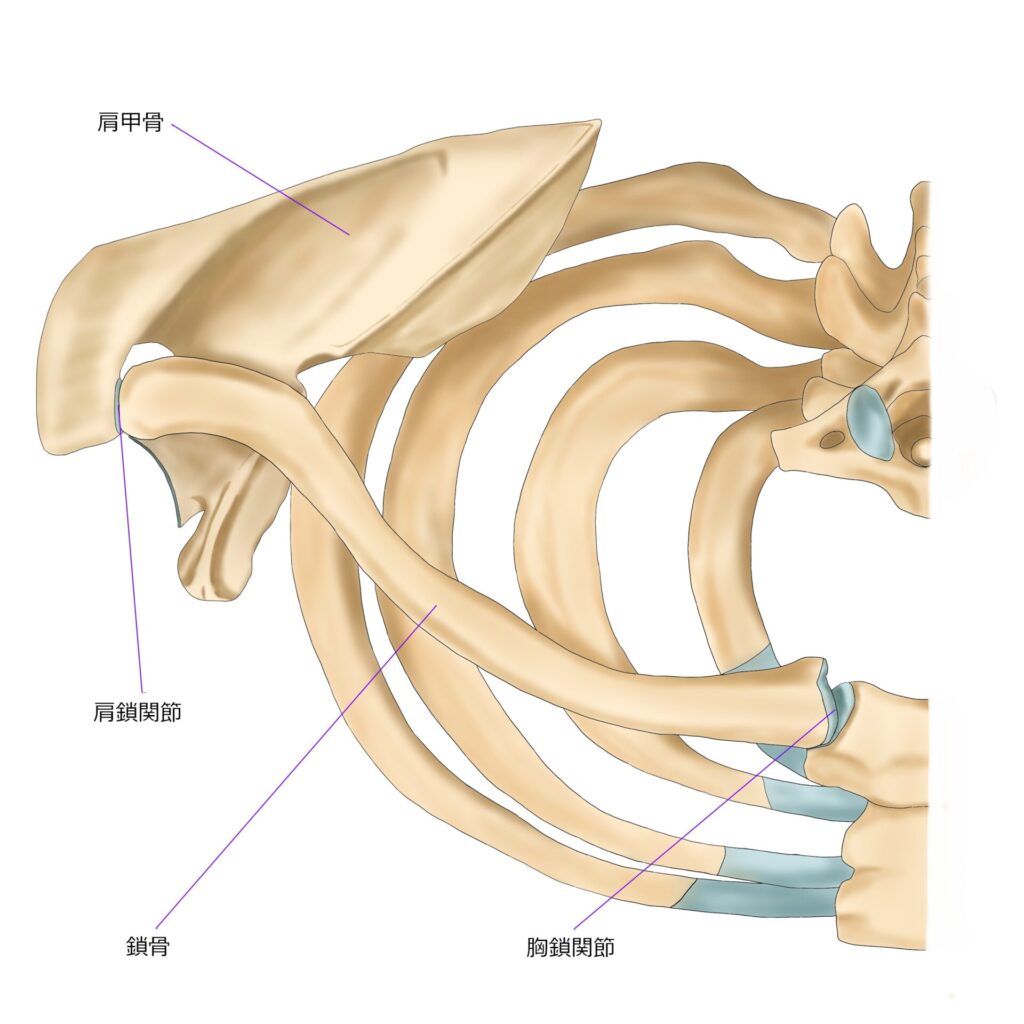

肩鎖関節は肩甲帯の重要な構成要素であり、上肢の機能的な可動域や肩甲骨運動の調整に関与します。構造的には不安定な関節であり、筋力や靭帯の協調によって安定性が担保されています。肩関節障害を考える上で、肩鎖関節の細部にわたる理解は不可欠です。

肩鎖関節の構造

肩鎖関節は、鎖骨外端と肩甲骨の肩峰との間に存在する小さな平面関節です。関節包は比較的緩く、関節円板が存在することもありますが、これは30代以降に変性して消失することが多く、関節軟骨も摩耗しやすい構造です。このため、中高年においては関節内変化が進行しやすく、慢性的な肩痛の原因となることがあります。

肩鎖関節の機能

肩鎖関節は、肩甲骨と鎖骨を連結する唯一の関節であり、肩甲骨の上方回旋や傾斜に伴って僅かながら滑走・回旋運動を行います。肩関節屈曲・外転時には肩甲胸郭関節との協調的な動きを通じて、上肢の可動域を拡大させる役割を担っています。

靭帯や周囲筋の関与

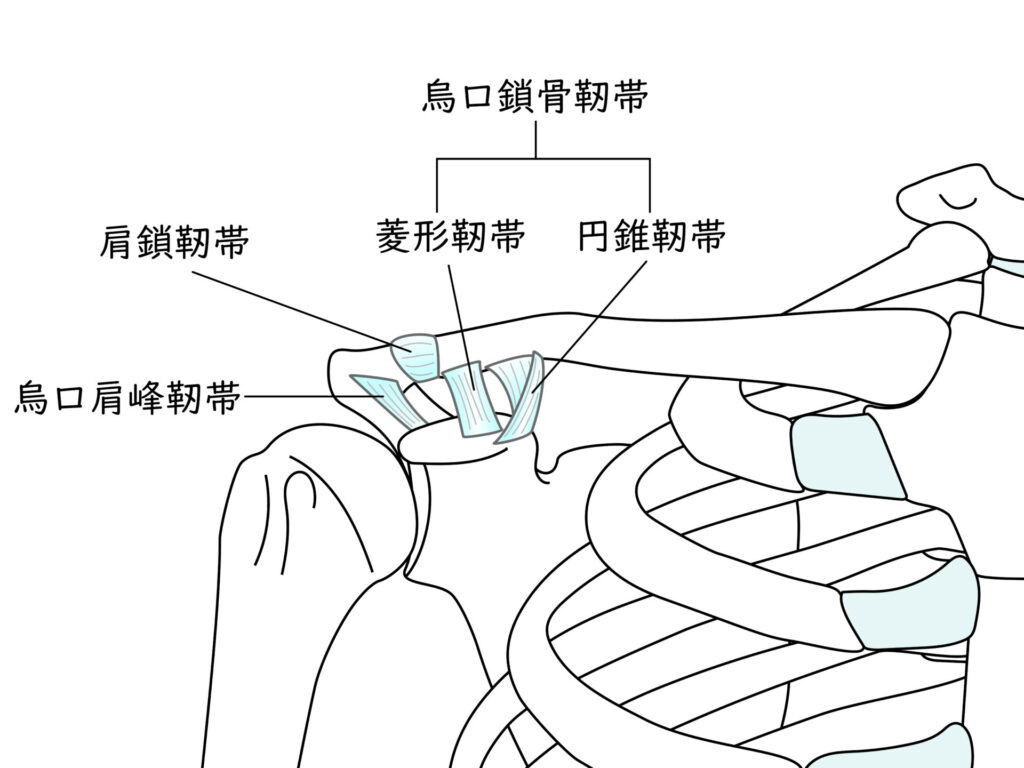

肩鎖関節の安定性は、肩鎖靭帯(AC ligament)、円錐靭帯および菱形靭帯からなる烏口鎖骨靭帯(CC ligament)に依存しています。さらに、僧帽筋や三角筋といった筋群が関節包を覆い、肩甲帯の動的安定性に関与します。特にスポーツや重量物の持ち上げなどでは、これらの筋靭帯構造が重要な役割を果たします。

肩鎖関節障害の分類と原因

肩鎖関節障害は、受傷機転や病態により分類され、それぞれで対応が異なります。急性外傷による脱臼や捻挫、長期的な過使用による関節症、微細なストレス蓄積により機能障害を生じるケースなど、臨床では多様なプレゼンテーションを示します。

外傷性肩鎖関節脱臼

代表的な原因として、ラグビーや自転車競技などにおける肩への直接的な打撃によって、肩鎖靭帯や烏口鎖骨靭帯が損傷し、関節の離開が生じます。Rockwood分類による評価が主流であり、Ⅲ型以上では手術適応となることが多く、特にⅣ型以降では鎖骨の後方・上方転位により神経血管損傷のリスクも考慮する必要があります。

変性性肩鎖関節症

中高年者に多く、関節内の軟骨摩耗、骨棘形成、関節裂隙狭小化を特徴とします。肩峰下インピンジメント症候群や腱板断裂と合併することも多く、症候の解釈に慎重を要します。日常生活では物を持ち上げたり腕を交差させる動作で痛みが強くなる傾向があります。

過使用やスポーツによる障害

バレーボールや野球など、上肢を高頻度かつ高負荷で使う競技においては、肩鎖関節に対する微小な負荷の蓄積が慢性炎症や機能障害を引き起こす要因となります。フォームの乱れや筋バランスの崩れが発症リスクを高め、予防には動作解析と身体機能の包括的な評価が必要です。

症状と臨床所見

肩鎖関節障害は、多彩な症状を呈し、時に腱板損傷や肩峰下滑液包炎など他疾患と誤診されることもあります。臨床では圧痛部位の特定、可動域と疼痛の関係性、動作誘発時の不快感や機能制限などを丁寧に評価し、総合的に判断する必要があります。

自覚症状(痛み・動作制限)

主訴として「肩の上の痛み」「物を持ち上げると痛い」「夜間に痛みで目が覚める」などが挙げられます。水平内転動作(肩を身体の前で交差させる動作)や荷物の持ち上げ動作において、明確な誘発痛がみられることが多いです。

視診と触診での異常

視診では鎖骨の突出(step deformity)や腫脹が認められることがあり、触診では肩鎖関節の圧痛が明瞭に出現します。慢性例では変形性変化によって関節裂隙が狭小化し、骨性のゴリゴリとした摩擦音を伴うこともあります。

機能的な問題とADLへの影響

肩の機能低下は日常生活に広く影響を及ぼし、洗髪・衣服の着脱・高所への手の到達などが困難になります。運動連鎖の破綻によって肩甲骨の可動性や姿勢制御にも影響が及び、慢性的な二次障害(頚部痛、肩甲間部痛)へ波及することもあります。

診断と評価方法

診断には多角的な視点が求められ、問診・視診・触診・徒手検査・画像検査の統合が必要です。痛みの原因が肩鎖関節由来かどうかの鑑別は、腱板損傷、肩峰下滑液包炎、頚椎由来の症状と区別するためにも極めて重要です。

画像診断(X線・MRI・超音波など)

X線は関節間距離や鎖骨の変位を視覚化する基本的検査であり、ストレス撮影(両手に加重をかけた状態)によって靭帯損傷の有無を明らかにできます。MRIでは軟部組織の損傷や滑液包の炎症、関節円板の状態も評価可能です。超音波はリアルタイムでの動態観察が可能で、疼痛誘発動作中の変化を捉えるのに適しています。

徒手検査

Cross-body adduction test、O’Brien test、AC shear testなどが代表的で、肩鎖関節に圧縮力や剪断力を加えることで疼痛誘発の有無を確認します。これらの結果は他の臨床情報と組み合わせて解釈することが重要です。

重症度分類(Tossy分類・Rockwood分類)

Tossy分類はI〜IIIの3段階で肩鎖靭帯と烏口鎖骨靭帯の損傷程度を分類するもので、Rockwood分類ではさらにⅥ型まで拡張され、後方脱臼や完全な関節断裂も含まれます。これらの分類は治療戦略の選択と予後予測に直結します。

治療とリハビリテーション

肩鎖関節障害の治療は、保存療法から手術療法まで幅広く、症例ごとの重症度・活動レベル・年齢・合併症を考慮した個別対応が求められます。特に理学療法の役割は、痛みのコントロールに留まらず、機能的な再構築と再発予防にまで及びます。

保存療法(安静・物理療法・注射など)

保存療法では、初期は三角巾などによる安静保持とアイシングが中心となり、痛みの軽減に伴い可動域訓練と筋力強化へと進みます。鎮痛薬(NSAIDs)や関節内注射(ステロイド、ヒアルロン酸)も併用され、運動療法との相乗効果が期待されます。

手術療法(靭帯再建術・人工靭帯使用など)

脱臼グレードが高い場合や保存療法で改善が乏しい症例では、烏口鎖骨靭帯再建術、人工靭帯(Endobutton)による再建、鎖骨固定術などが行われます。術後は一定期間の固定と段階的な機能回復プログラムが必要であり、早期から理学療法士との連携が鍵を握ります。

理学療法の進め方(可動域・筋力・動作訓練)

リハビリでは、炎症期における痛みのコントロールを優先し、その後は可動域訓練(特に肩甲骨の動き)と肩甲帯・体幹の筋力強化、さらに競技特性に応じた動作再教育まで段階的に進めます。肩鎖関節単独での回復ではなく、全体の運動連鎖の再統合が求められます。

まとめ

肩鎖関節障害は、スポーツ外傷や加齢変性など多様な背景から発症し、肩関節機能に直接的な影響を与える重要な病態です。関節の微細な動きや支持構造の理解、個々の病態に応じた診断と評価、保存療法から外科的対応までを視野に入れた包括的な治療方針の策定が求められます。理学療法においては、疼痛軽減と可動域の回復に留まらず、動作の質の再構築と再発予防の視点を持ったアプローチが重要です。患者のQOLを高め、機能的な社会復帰や競技復帰を実現するために、多職種連携を含めた継続的な支援が鍵となります。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/