パーキンソン病(Parkinson’s disease)は、進行性の神経変性疾患であり、特に運動機能に影響を及ぼします。その代表的な症状の一つが「振戦(しんせん)」です。振戦は手足の震えとして現れ、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。しかし、なぜパーキンソン病では振戦が生じるのでしょうか?本記事では、そのメカニズムを神経科学的な視点から解説し、治療法や対策についても考察します。

パーキンソン病とは?

神経変性疾患としての特徴

パーキンソン病は、主に脳の「黒質(こくしつ)」と呼ばれる部位の神経細胞が変性・脱落することで発症します。黒質の神経細胞はドーパミンを産生し、運動の制御に重要な役割を果たしています。このドーパミンが不足すると、運動機能に関わる基底核の働きが異常をきたし、振戦や筋固縮(筋肉のこわばり)、無動(動作の減少)といった症状が現れます。

ドーパミン不足と運動症状

ドーパミンは、運動のスムーズな調整を担う神経伝達物質です。パーキンソン病ではドーパミンの分泌が低下するため、運動を制御する神経回路が正常に機能しなくなります。その結果、不随意運動(意図しない動き)や動作の遅れ、バランスの崩れといった症状が発生します。振戦はこれらの症状の一つとして現れますが、その発生メカニズムにはまだ解明されていない部分も多くあります。

主な症状と振戦の位置づけ

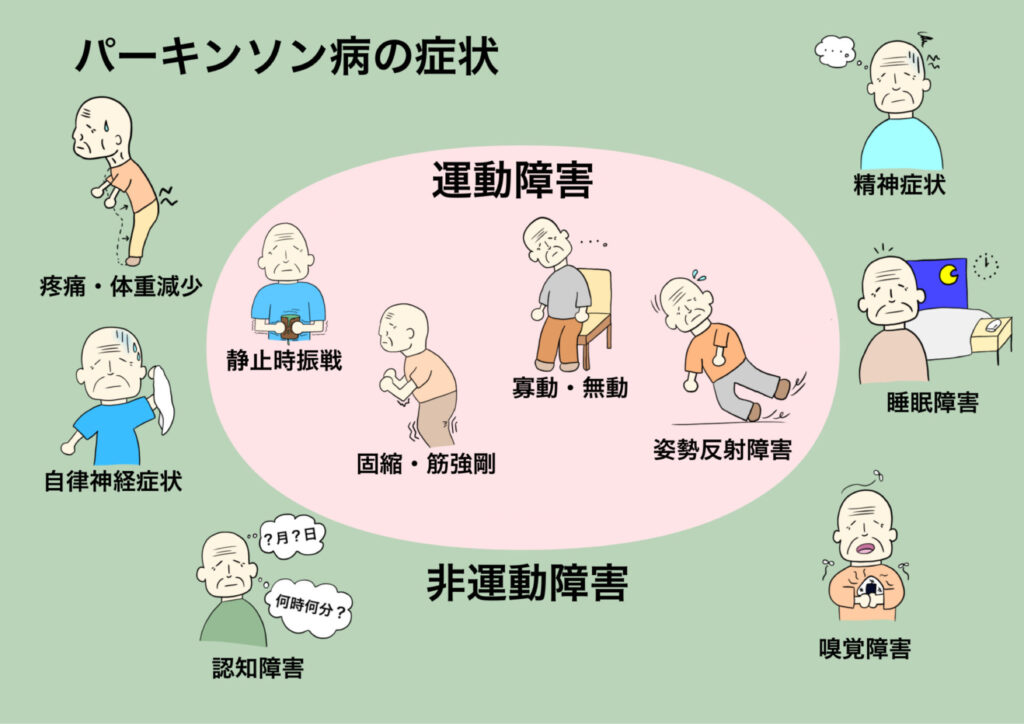

パーキンソン病の主要な症状には以下の4つがあります。

- 振戦(Tremor):安静時に手足が震える。

- 筋固縮(Rigidity):筋肉がこわばる。

- 無動(Akinesia)・寡動(Bradykinesia):動作が遅くなる、または少なくなる。

- 姿勢反射障害(Postural Instability):バランスを崩しやすくなる。

振戦は特に目立つ症状であり、診断の重要な手がかりとなることが多いですが、必ずしもすべての患者に見られるわけではありません。

振戦のメカニズム

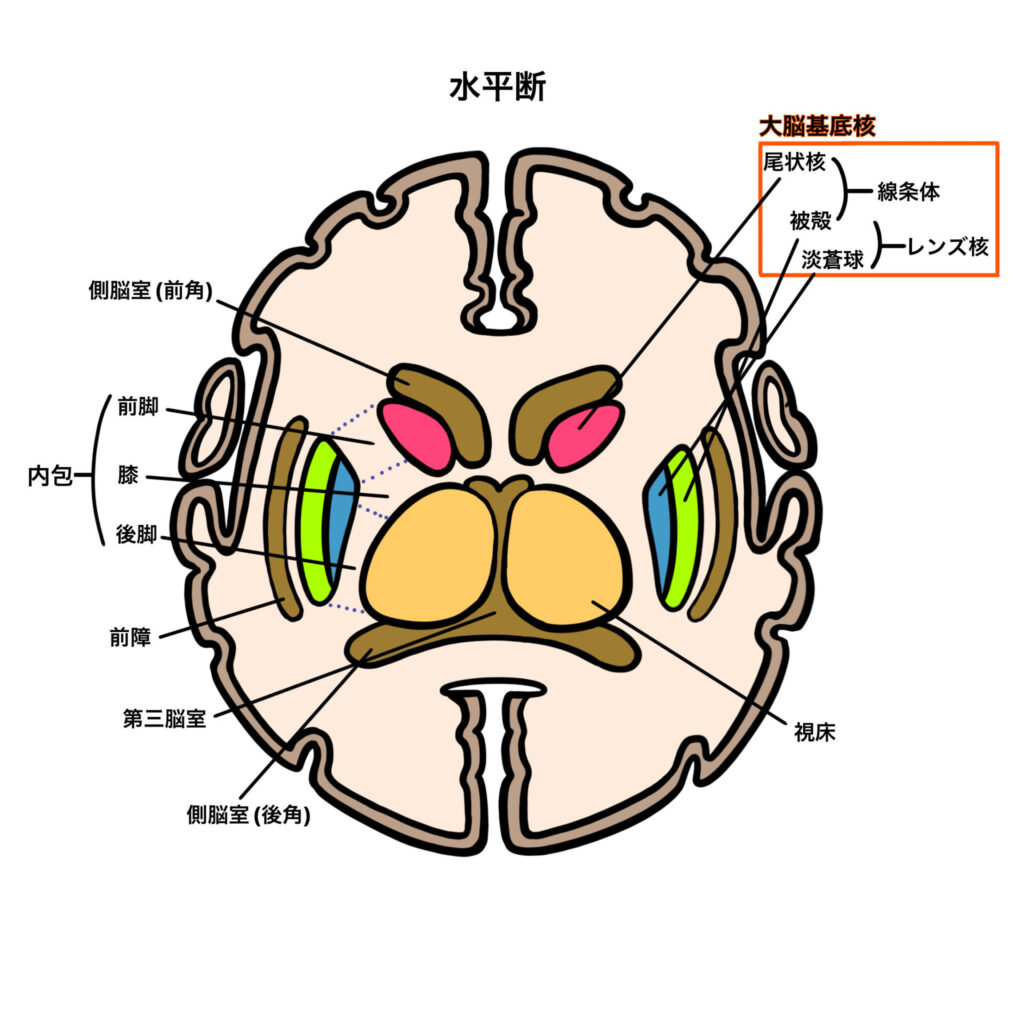

基底核と運動制御

基底核は、大脳皮質や視床と連携しながら運動を調整する脳の重要な部位です。基底核の構造には、黒質、淡蒼球(たんそうきゅう)、線条体(せんじょうたい)などが含まれ、これらが協調して適切な運動を生み出します。パーキンソン病ではドーパミンが不足することで、この基底核の回路が異常をきたし、不随意な振戦が発生すると考えられています。

ドーパミン不足が引き起こす影響

ドーパミンは、線条体にあるD1およびD2受容体を介して運動の調節を行います。パーキンソン病では、これらの受容体への刺激が低下し、興奮性および抑制性の神経回路のバランスが崩れます。その結果、基底核から視床を経由する運動信号が異常を起こし、意図しないリズミカルな振戦が発生するのです。

振戦の神経回路モデル

振戦の発生には以下の神経回路が関与していると考えられています。

- 黒質のドーパミン低下による基底核の異常活動

- 視床の過剰興奮が小脳-運動野の連携に影響

- 振戦周波数(4~6Hz)のリズミカルな活動が持続

このように、パーキンソン病の振戦は単なる筋肉の震えではなく、脳の異常なリズム活動が関与しているのです。

パーキンソン病における振戦の特徴

安静時振戦とは?

パーキンソン病の振戦は主に安静時振戦(Resting Tremor)として知られています。これは、手や足がリラックスした状態のときに生じ、何か動作を行うと消失するのが特徴です。通常は片側の手から始まり、進行すると両側に広がることがあります。

振戦の出現パターンと進行

振戦は、初期には軽度であることが多く、ストレスや疲労時に顕著になることがあります。進行すると振戦の頻度や強度が増し、日常生活への影響が大きくなります。ただし、すべてのパーキンソン病患者に振戦が見られるわけではなく、無動や筋固縮が主体となるケースもあります。

振戦と他の運動症状の違い

振戦は安静時に目立ちますが、動作が始まると減少するのが特徴です。一方で、他の疾患(本態性振戦など)では、動作中に振戦が顕著になることがあります。この違いは診断の際に重要なポイントとなります。

振戦の治療と対策

薬物療法の効果と限界

パーキンソン病の振戦に対しては、以下の薬剤が用いられます。

- レボドパ(L-Dopa):ドーパミンを補充し、症状を軽減。

- ドーパミンアゴニスト:受容体を刺激し、振戦を抑制。

- 抗コリン薬:振戦の改善に効果があるが、副作用に注意が必要。

ただし、振戦は他の運動症状に比べて薬の効果が得られにくい場合もあります。

リハビリテーションによるアプローチ

運動療法は振戦そのものを止めることは難しいですが、筋力維持や関節可動域の維持に役立ちます。また、リラクゼーションやストレス管理が振戦の軽減に寄与することがあります。

外科的治療(DBSなど)の可能性

薬物療法で十分な効果が得られない場合、深部脳刺激療法(DBS:Deep Brain Stimulation)が選択肢となります。これは、脳の特定部位(視床や淡蒼球内節など)に電極を埋め込み、異常な神経活動を抑制する手術療法です。

まとめ

パーキンソン病の振戦は、黒質のドーパミン低下による基底核の異常活動が主な原因とされています。振戦は安静時に目立つ特徴があり、薬物療法やDBSなどの治療が試みられますが、完全な治癒は難しいのが現状です。今後の研究で、より効果的な治療法が確立されることが期待されます。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/