打撲は、日常生活やスポーツ、仕事中などに多くの人が経験する怪我の一つです。見た目には軽傷に見えることも多いですが、内部にはさまざまな組織の損傷や炎症が生じており、適切な対応を怠ると後遺症や機能障害に繋がることもあります。この記事では、打撲の基本的なメカニズムや分類、症状、診断方法、治療法、予防策、日常生活での対応について解説します。

打撲の基本概念

定義

打撲とは、外部からの鈍的な力が皮膚、皮下組織、筋肉、または骨周囲の軟部組織に加わり、目に見える開放創や骨折がない状態で内部の損傷が起きることを指します。一般的には、皮膚表面には大きな変化が見られないものの、内部では血管破裂や組織の損傷が進行しています。打撲は、転倒や衝突、重い物が落下するなど、あらゆる状況で発生するため、誰にでも起こりうる怪我です。

発生のメカニズム

打撲の発生メカニズムは、外部からの衝撃が組織内に伝わることで起こります。例えば、転倒や衝突によって鈍的な力が加わると、皮膚の下の血管が破裂し、血液が漏れ出します。この内出血が組織の隙間に広がることで腫れやあざが発生し、さらに炎症反応を引き起こして痛みが生じます。深層の筋肉や骨周囲で発生する打撲は、可動域の制限や運動機能低下に繋がることがあります。

打撲の分類

打撲は損傷の深さや範囲によって以下のように分類されます。

- 表在性打撲: 皮膚や皮下組織に限局した軽度の打撲で、軽い腫れやあざが見られます。

- 筋打撲: 筋肉組織にダメージが及んでいる打撲で、痛みが強く可動域の制限が現れることが多いです。

- 骨打撲: 骨膜など骨に近い組織にダメージがある打撲で、骨折には至らないものの強い痛みと腫れが発生します。骨打撲は治癒に時間がかかり、しばしば長期的なリハビリが必要です。

症状と診断

主な症状

打撲の症状は、発生する部位や深さによって異なります。以下は一般的な症状です。

- 腫れ: 衝撃により血管が破れて出血が生じ、血液や体液が組織に溜まることで腫れが生じます。腫れは時間が経つにつれて広がることがあり、患部が熱を持つこともあります。

- 皮下出血(あざ): 血液が皮下組織に漏れ出して、赤紫色のあざを形成します。あざは時間とともに青や緑、黄色に変化しながら徐々に消えていきます。

- 痛み: 炎症反応や神経への圧迫により、打撲部位に強い痛みを伴います。筋肉や骨打撲の場合、安静にしていても痛みが続くことがあります。

- 可動域の制限: 特に関節周辺の打撲では腫れや痛みが関節の可動域を制限し、動きにくくなることがあります。無理に動かすと痛みが増し、二次的な損傷を引き起こすリスクがあるため注意が必要です。

診断方法

打撲の診断は、主に視診や触診により行います。患部の腫れやあざの広がり、痛みの強さや可動域を確認し、骨折や筋肉・靭帯の損傷が疑われる場合は、X線やMRIを用いて詳細な評価を行います。特に深部の打撲では、見た目では分からない内部の損傷がある可能性があるため、診断には慎重さが求められます。

また、既往歴や持病がある場合は、打撲が慢性化するリスクがあるため注意が必要です。血液凝固障害や糖尿病などがある患者は、内出血や感染症のリスクが高まるため、より慎重な診察が必要です。

打撲の治療法

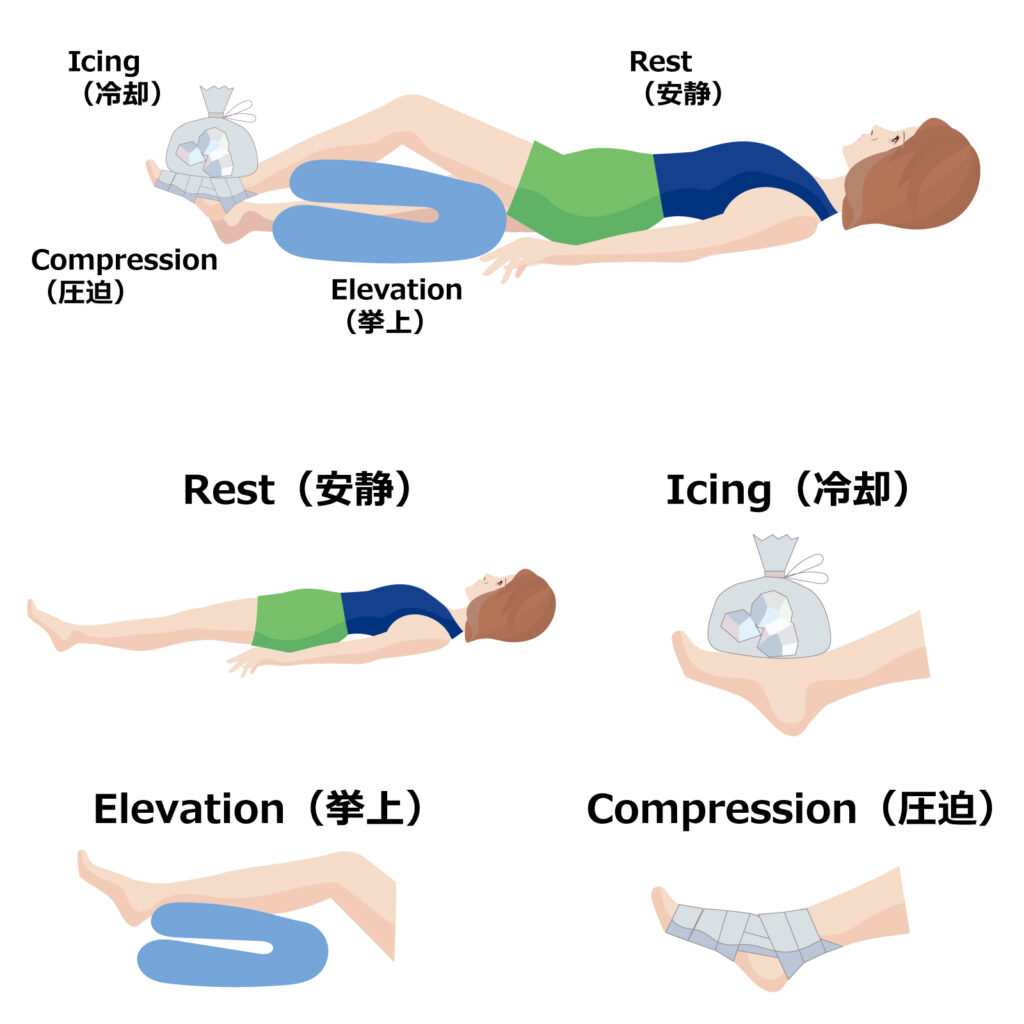

RICE療法

打撲の治療には、まずRICE療法が推奨されます。RICE療法は、腫れや痛みを抑え、治癒を早めるための基本的な応急処置です。

- Rest (安静): 打撲部位を安静に保ち、動かさないようにします。組織がさらに損傷するのを防ぐため、特に最初の24〜48時間は安静が重要です。

- Ice (冷却): 冷却により血管が収縮し、内出血と腫れを抑えます。15〜20分間冷却し、数時間ごとに繰り返すことが推奨されますが、冷却しすぎると凍傷のリスクがあるため、直接肌に当てないように注意が必要です。

- Compression (圧迫): 弾性包帯などで適度に圧迫することで、腫れを抑える効果があります。ただし、圧迫が強すぎると血流が妨げられるため、程よい圧迫が重要です。

- Elevation (挙上): 患部を心臓より高い位置に保つことで、血液や体液が流れやすくなり、腫れが軽減します。重力を利用した腫れの抑制方法です。

痛みの管理とリハビリ

痛みが強い場合は、鎮痛剤を使用して痛みを和らげます。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、炎症と痛みを抑えるために効果的ですが、胃腸障害や腎機能低下などの副作用があるため、長期間の使用は控える必要があります。

リハビリテーションは、打撲によって損傷した筋肉や関節の機能を回復するために欠かせません。ストレッチや軽いエクササイズを行うことで、筋肉の柔軟性を回復し、可動域を広げます。早期のリハビリは回復を促進し、再発を防ぐためにも重要ですが、痛みが強い場合は無理をせず、医師と相談しながら進めることが推奨されます。

手術の必要性

重度の打撲では、筋肉の内部で血腫が形成されたり、筋膜が損傷したりすることがあります。このような場合、血腫を除去するための手術や、損傷した組織を修復するための外科的処置が必要になることがあります。特に、筋肉内の圧力が高まり血流が阻害される「コンパートメント症候群」は緊急手術を要する重大な状態です。

打撲の予防と注意点

予防方法

打撲を予防するためには、日常生活や運動時に以下のポイントを意識することが重要です。

- ウォーミングアップ: スポーツ活動を行う前に筋肉を温めることで、筋肉が柔軟になり、外部からの衝撃を吸収しやすくなります。

- 筋力強化: 筋力トレーニングを行うことで、筋肉が衝撃を吸収する力を高め、打撲を予防できます。

- 適切な保護具の使用: スポーツや作業中には、サポーターやプロテクターを装着して安全性を確保します。

注意すべきケース

特に重度の打撲や内出血が広範囲に及ぶ場合は、医師の診察が重要です。血腫が形成されている場合や、患部の変形が見られる場合は、筋肉や神経が損傷している可能性があります。放置すると後遺症や慢性的な痛みの原因となるため、早めの医療機関の受診をおすすめします。

まとめ

打撲は身近な怪我の一つですが、軽視せず、早期の適切な対応がその後の回復に大きく影響します。RICE療法を活用し、腫れや痛みを抑えると共に、リハビリテーションを通して機能回復を目指すことが重要です。さらに、打撲を予防するためには、日常の安全対策や筋力強化が役立ちます。怪我の際には適切な応急処置と診察を心がけ、長期的な健康を維持していきましょう。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/