脳卒中は日本で非常に多い疾患であり、発症後のリハビリテーションは回復の質を大きく左右します。患者本人だけでなく、家族の関わり方が予後に大きな影響を与えることが近年の研究で示されています。リハビリを進める中で、家族は「支える存在」であると同時に、「回復を促す重要なパートナー」でもあります。本記事では、家族が知っておくべき脳卒中リハビリの基本と、具体的な関わり方のポイントについて詳しく解説します。

脳卒中リハビリの基本を理解する

脳卒中リハビリの効果を最大化するためには、家族が疾患の特徴と回復過程を正しく理解することが大切です。

脳卒中の種類と後遺症の違い

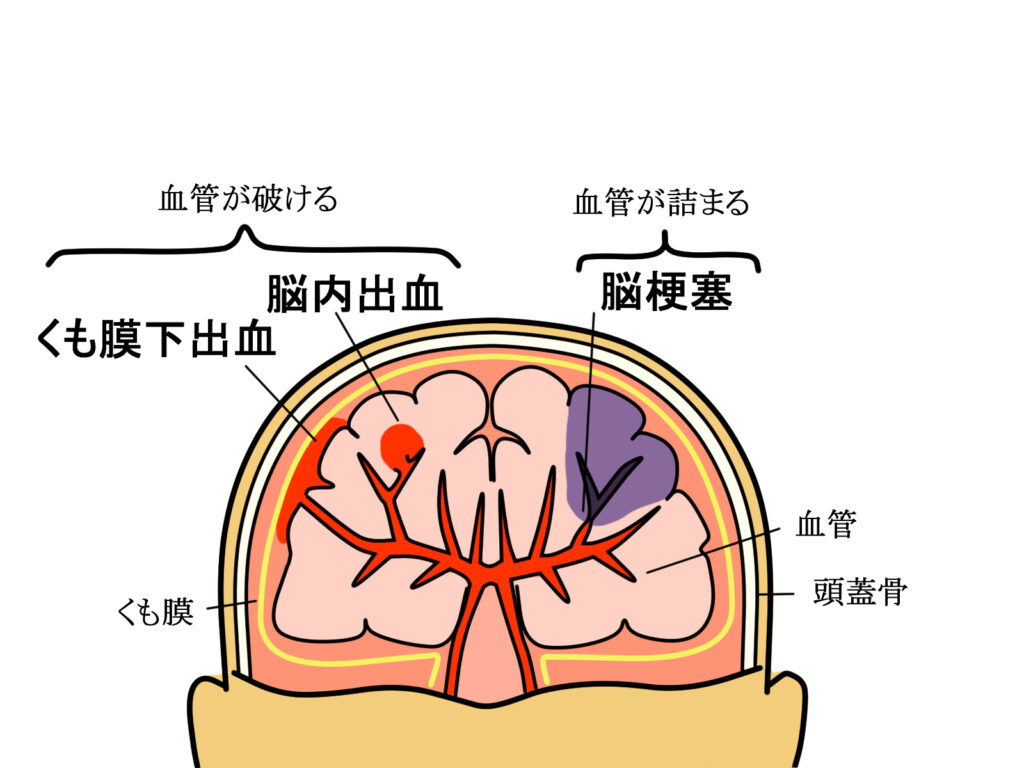

脳卒中は大きく「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」の3つに分類されます。脳梗塞は血管が詰まることで脳細胞が壊死し、脳出血は血管が破れて出血するタイプです。くも膜下出血は動脈瘤などの破裂により起こり、重症化しやすい特徴があります。

発症部位や重症度により、片麻痺・失語・高次脳機能障害・感覚障害など多様な後遺症が出現します。家族はこの違いを理解し、適切なサポート方法を知ることが重要です。

回復過程におけるリハビリの重要性

脳卒中の回復は「急性期」「回復期」「維持期」に分かれます。急性期は発症からおよそ1〜2週間で、医療的な安定化が最優先です。回復期(発症後2〜6か月)では神経可塑性が高まるため、集中的なリハビリが効果的とされています。維持期では再発予防と機能維持が中心となり、日常生活での継続的な取り組みが欠かせません。

家族が知っておきたい神経可塑性の仕組み

神経可塑性とは「損傷した神経ネットワークを再編成し、機能を補う脳の能力」のことです。脳卒中リハビリは、この神経可塑性を最大限に引き出すことが目的です。家族が適切な刺激を与え、患者の意欲を引き出すことで、回復スピードが高まることが科学的に証明されています。

家族ができるサポートの基本

家族のサポートは、単なる介助ではなく、患者の自立を促すための“伴走”であることが理想です。

日常生活での声かけとモチベーション維持

リハビリは継続が鍵です。しかし、患者はモチベーションを失いやすいため、家族からの適切な声かけが重要です。「昨日よりも手が上がってきたね」など具体的な言葉で変化を伝えると、患者の自己効力感を高めることができます。

正しい介助方法と安全な動作のサポート

誤った介助は転倒や関節損傷のリスクを高めます。理学療法士や作業療法士から指導を受け、患者にとって安全な立ち上がり方・歩行補助・階段昇降の方法を習得することが重要です。また、介助しすぎると自立心を奪うため、あくまで「必要なときに必要な分だけ」介助する姿勢が望ましいです。

リハビリスタッフとの情報共有のコツ

回復を最大化するには、医師やリハビリスタッフとの情報共有が不可欠です。患者が日常で見せる小さな変化や不調を記録し、定期的にスタッフに伝えることで、より効果的なプログラムが組めます。

関わり方で気をつけたいポイント

サポートが患者の成長を阻害しないよう、関わり方には工夫が必要です。

過度な手助けと過保護のリスク

「転んだら危ないから」とすべての動作を家族が代わりにやってしまうと、神経可塑性を活かすチャンスを逃してしまいます。本人ができる範囲の動作は、時間がかかっても見守ることが大切です。

患者の自立を促すサポートの工夫

たとえば、洋服を選ぶ、食器を並べるなど、日常生活の小さなタスクから自立を促すことが効果的です。達成感を積み重ねることで、リハビリへの意欲が高まります。

心理的サポートとストレスケア

脳卒中後は、うつ症状や不安を抱える患者も多く見られます。家族が心理的に支えることはもちろん、必要に応じてカウンセリングや地域のサポートを利用することも大切です。

家族とリハビリチームの連携

多職種の専門家と協力することで、より効率的で安全なリハビリが実現します。

医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士との関わり方

それぞれの専門職には役割があります。理学療法士は歩行や筋力訓練、作業療法士は日常動作の改善、言語聴覚士は失語や嚥下障害への対応を行います。家族は患者の生活背景を共有し、最適なリハビリ方針を一緒に考えることが重要です。

訪問リハビリ・デイケア・外来リハビリの使い分け

退院後のリハビリ方法は複数あります。訪問リハビリは自宅での生活動作に特化し、デイケアは社会参加を促進、外来リハビリは機能訓練に重点を置きます。家族が患者の生活状況や目標を踏まえ、適切なサービスを選択することが求められます。

家族会や地域支援サービスの活用方法

各地域には家族会やピアサポートグループがあります。こうした場を活用することで、同じ立場の家族と情報共有ができ、精神的な負担を軽減できます。

家族が長期的に取り組むべきこと

脳卒中リハビリは一時的なものではなく、長期戦です。

在宅リハビリの工夫と継続のポイント

退院後も在宅での継続的な訓練が重要です。家の中に段差をなくす、手すりを設置するなどの環境調整を行い、日常生活の中で自然に動きを取り入れることが効果的です。

再発予防のための生活習慣改善

高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病は再発リスクを高めます。塩分を控えた食事、適度な運動、禁煙など、家族と一緒に生活習慣を見直すことが再発予防につながります。

家族自身の心身ケアとサポート体制づくり

介護は身体的・精神的に大きな負担がかかります。家族が疲弊すると、患者へのサポートの質も低下します。家族自身の休息や趣味の時間を確保すること、そして必要に応じて介護サービスを活用することが重要です。

まとめ

脳卒中リハビリでは、家族のサポートが患者の回復に大きな影響を与えます。

ただ支えるのではなく、患者の「自立」を引き出す伴走者として関わることが理想です。

疾患や回復過程の正しい理解、リハビリスタッフとの連携、心理的サポート、再発予防の工夫など、家族ができることは多岐にわたります。小さな努力の積み重ねが、患者の生活の質を大きく変えることを忘れないでください。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/