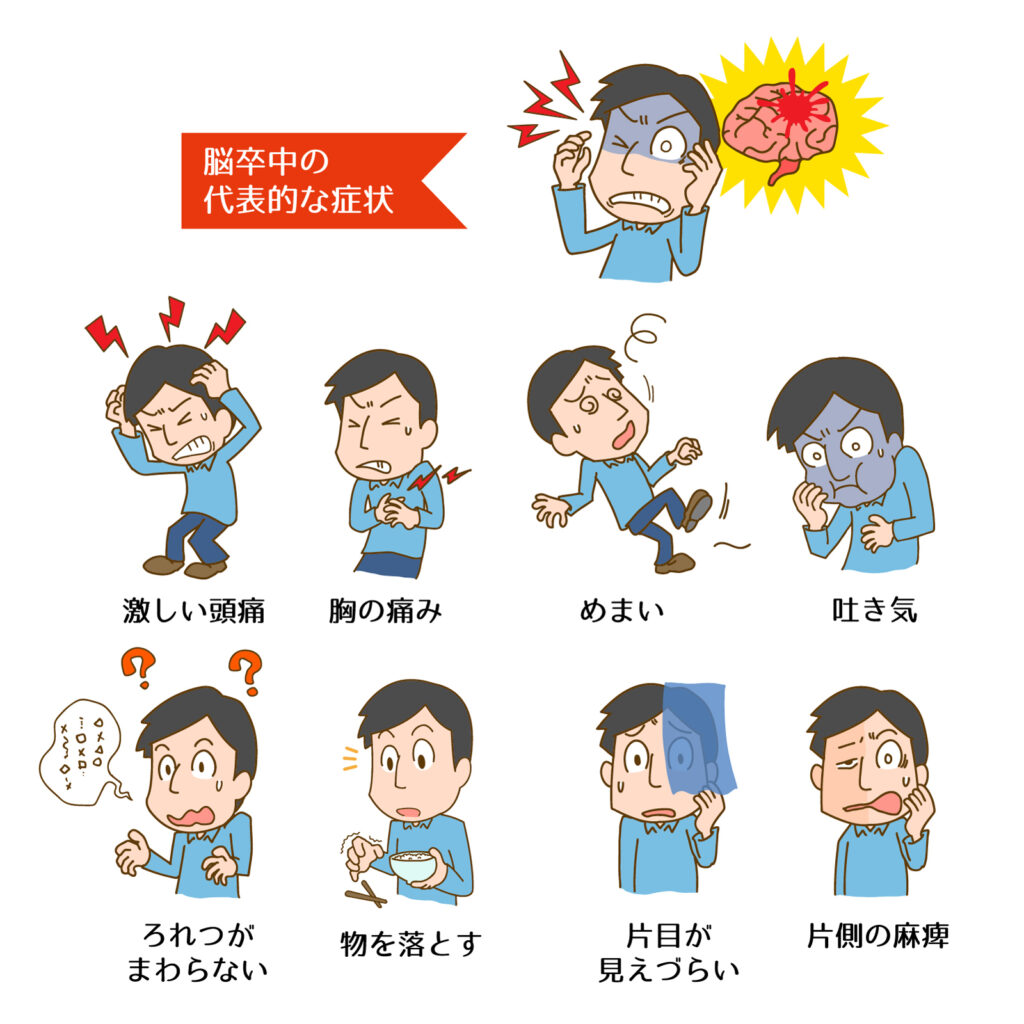

失語症や高次脳機能障害は、脳卒中や頭部外傷などによる脳損傷後に高頻度で認められる症状群で、患者様の生活の質(QOL)や社会復帰に大きな影響を及ぼします。理学療法では、単に身体機能を回復させるだけでなく、言語・認知・遂行機能といった高次機能に対しても包括的なアプローチが求められます。加えて、神経可塑性の原理や最新のエビデンスを踏まえた介入を行うことで、より効果的な回復を促進できます。本記事では、理学療法士が知っておくべき基礎知識、評価方法、実際の介入、そして今後の課題まで、臨床に直結する深い内容で解説します。

失語症・高次脳機能障害の概要

失語症と高次脳機能障害は、ともに脳の高次情報処理を担うネットワークが損なわれることで生じます。特に、失語症は左半球優位の言語ネットワークの障害に関連し、高次脳機能障害は前頭葉・頭頂葉・側頭葉などの広範な連携の破綻によって出現します。理学療法士は、運動機能訓練のみにとどまらず、認知・言語機能と身体機能を統合的に考慮する必要があります。

失語症の定義と特徴

失語症は「言語の理解・表出・読み書き能力」に障害をきたす症候群で、病変部位とタイプによって症状が大きく異なります。代表的な分類としては、ブローカ失語(前頭葉下部病変)とウェルニッケ失語(側頭葉後部病変)があります。

- ブローカ失語:発話が非流暢で単語が断片的になる一方、理解は比較的保たれる。随意運動の計画にも関与する部位の障害のため、同側の顔面・上肢麻痺を伴いやすい。

- ウェルニッケ失語:発話は流暢だが意味が通じにくく、新造語や錯語が多い。聴覚的理解障害が顕著で、自己修正が困難なためコミュニケーションが複雑になる。

理学療法の現場では、運動学習や歩行訓練時の指示が伝わらないことがあるため、簡潔な言葉・視覚的情報・ジェスチャーを併用した指導が有効です。

高次脳機能障害の定義と分類

高次脳機能障害は「知覚・認知・遂行・社会的行動」といった複雑な情報処理に関わる障害を指し、病変部位や病態により多彩な症状を呈します。代表的な症候は以下の通りです:

- 注意障害:刺激に注意を向け続けられず、リハビリ課題を持続できない。

- 遂行機能障害:計画立案・段取り・自己修正能力が低下。

- 半側空間無視:左または右の空間情報を無視する傾向。

- 社会的行動障害:感情のコントロール不良や不適切な発言が増加。

理学療法士は、単に運動機能を評価するだけでなく、こうした高次機能の障害が日常生活に与える影響を捉えることが重要です。

脳損傷と症状出現メカニズム

失語症や高次脳機能障害は、脳損傷部位と神経ネットワークの再編能力(神経可塑性)に大きく依存します。例えば:

- 左中大脳動脈(MCA)領域の損傷 → ブローカ失語・ウェルニッケ失語

- 右半球頭頂葉損傷 → 半側空間無視

- 前頭前野損傷 → 遂行機能障害・注意障害

近年の研究では、損傷部位そのものよりも広範な神経回路網の機能低下が症状に関与していることがわかっており、理学療法における課題設定にもネットワーク視点が求められます。

評価アプローチ

適切な評価は、訓練計画の質を大きく左右します。失語症や高次脳機能障害では、標準化された検査だけでなく、患者様の日常生活に即した観察も重要です。

標準化された評価ツールの活用

臨床で使用される代表的評価は以下の通りです:

- SLTA(標準失語症検査):言語理解・表出・復唱・書字などを詳細に評価。

- BIT(行動性無視検査):半側空間無視の重症度を定量的に把握。

- FAB(前頭葉機能検査):遂行機能や注意機能を短時間で評価。

理学療法士は、これらの結果を踏まえて運動課題の難易度設定やコミュニケーション方法を調整します。

言語・認知機能の詳細評価

失語症では、単語レベルから文レベルまで、理解・表出能力を個別に検証します。また高次脳機能障害では、記憶・注意・視空間認知・遂行機能を含む多面的な評価が求められます。これにより、課題遂行時に何が制限因子になっているかを明確化できます。

日常生活動作(ADL)における影響評価

失語症や高次脳機能障害は、運動機能以上にADLへ影響を及ぼすことがあります。例えば:

- 注意障害 → 食事中に口から食物をこぼす

- 遂行機能障害 → 入浴手順を忘れて途中で止まる

- 半側空間無視 → 車椅子走行中に片側へ衝突

ADLの観察を通じて、環境調整や動作手順の最適化が可能になります。

理学療法アプローチの実際

理学療法では、神経可塑性を最大限に引き出すため、運動課題×認知課題を組み合わせた統合的介入が効果的です。

注意機能障害へのアプローチ

注意機能が低下している患者様では、課題中に刺激が多すぎると集中力が途切れやすいため、刺激量を制御した環境設定が重要です。また、持続的注意を高めるために「音や視覚刺激を利用した課題」や「反応速度を測定するゲーム的要素」を取り入れることで、運動学習を促進できます。

遂行機能障害へのアプローチ

遂行機能障害に対しては、タスク分析と逐次的課題設定が有効です。課題を小さなステップに分解し、一つずつ達成させることで成功体験を積み重ねます。加えて、「外的フィードバック」や「エラーレスラーニング」を活用し、効率的な学習を支援します。

視空間認知障害へのアプローチ

半側空間無視などでは、視覚的フィードバック(鏡・レーザーガイド)や空間探索訓練を用いて認知機能を補います。さらに、体幹回旋や上肢運動を伴う課題を組み込むことで、身体図式の再構築を促すことができます。

失語症患者へのコミュニケーション支援

失語症患者への理学療法では、言語聴覚士との連携が不可欠です。単語カードやジェスチャーを併用し、短く明瞭な指示を心がけます。また、患者様の「残存能力」を活かしながら、セラピー中に自然な発話を促すことが効果的です。

チームアプローチと多職種連携

失語症・高次脳機能障害は、理学療法士単独で完結する問題ではありません。OT・ST・医師・看護師などと連携し、統合的な治療戦略を立てることが不可欠です。

作業療法士・言語聴覚士との協働

OTはADL訓練や遂行機能訓練を、STは言語・嚥下・コミュニケーションを担当します。理学療法士は運動療法を中心にしつつ、情報を共有することで患者様に最適な介入を提供できます。

家族指導と在宅支援

高次脳機能障害は、退院後の日常生活に大きな影響を及ぼします。家族に対しては「声かけ方法」「環境調整」「手順のサポート法」などを教育することで、家庭内での再学習を促進できます。

社会復帰支援と地域連携

就労支援・地域リハ・デイサービスなど、多様な支援資源と連携することが重要です。生活の場での適応を目指したリハビリ戦略を構築し、社会的孤立を防ぐ取り組みが必要です。

最新の研究動向と今後の課題

失語症や高次脳機能障害へのアプローチは、神経科学の進歩に伴い大きく変化しています。

神経可塑性を活かした新しい介入法

Constraint-Induced Movement Therapy(CI療法)や高頻度反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)は、神経ネットワークの再編を促進する方法として注目されています。運動課題と認知課題を同時に組み合わせる「デュアルタスク訓練」も有効とされています。

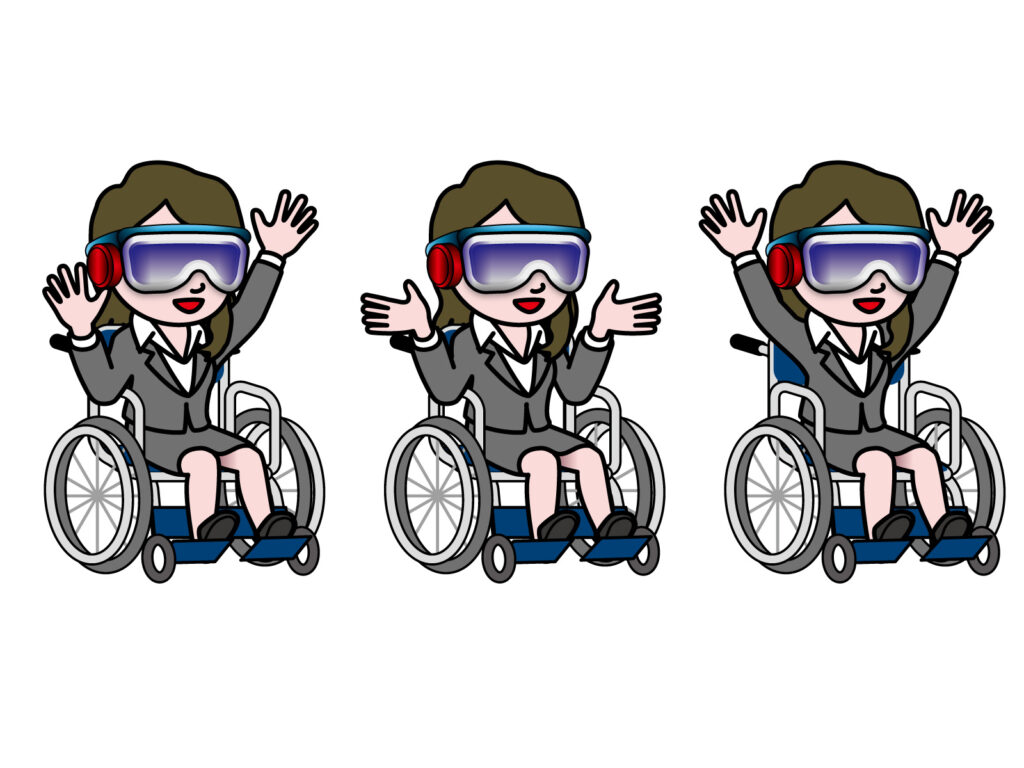

デジタル技術・VRを用いたリハビリ

近年では、VRやロボティクスを活用し、仮想空間で安全に認知課題と運動課題を組み合わせる技術が開発されています。特に、視空間認知や注意障害の改善に有望な結果が報告されています。

エビデンスに基づくアプローチの確立

今後の課題は、臨床現場での実践に直結する「理学療法士主体の研究」を増やし、ガイドラインに基づいた標準的介入法を確立することです。

まとめ

失語症や高次脳機能障害は、単なる身体機能障害ではなく、認知・言語・遂行機能を含めた多面的なリハビリが必要です。理学療法士は、評価と介入を統合し、神経可塑性を最大限に引き出す戦略を立てることが求められます。また、OT・STとの多職種連携、家族支援、VRなど最新技術の導入を組み合わせることで、患者様の生活の質と社会参加を最大限に高めることが可能です。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/