半側空間無視(Unilateral Spatial Neglect)は、脳卒中などの脳損傷により、空間の一側(特に左側)への注意や認識が著しく低下する障害です。視覚機能自体は保たれているにもかかわらず、対象に気づくことができないという特徴を持ち、本人がそのことに気づいていない場合も多く、日常生活やリハビリへの支障が非常に大きくなります。本稿では、医療現場や在宅支援に携わる専門職が、実践的な視点から活用できるよう、半側空間無視の理解から評価、リハビリテーション、環境調整に至るまでを体系的にまとめました。

半側空間無視の基礎知識

半側空間無視とは

半側空間無視とは、主に右脳損傷後に発症し、左側の空間に対して注意が向かなくなる認知障害です。これは視野欠損とは異なり、見えていても気づかない状態で、視覚・聴覚・触覚すべての感覚モダリティにおいて生じる可能性があります。特に、自身の身体や周囲の空間を無視する症例では、ADLに直接的な影響を与えます。

出現頻度と原因疾患

半側空間無視は、右中大脳動脈領域の脳梗塞において高頻度に出現します。研究では、右脳損傷患者の30〜80%に無視が見られると報告されており、急性期には強く、慢性期でも一定数が残存します。脳出血や外傷後にも生じることがあり、特に高齢者では認知症との鑑別が重要です。

脳内での病変部位とメカニズム

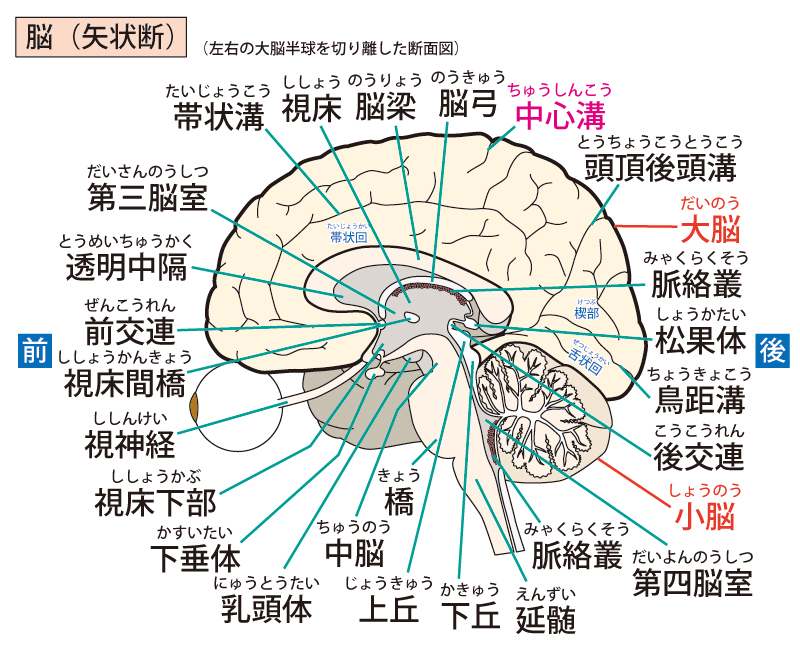

空間無視の発症には、頭頂葉下部、上側頭回、前頭眼野、島皮質など注意制御ネットワークに関連する複数の脳領域が関与します。右半球は左右両方の空間に注意を向ける能力を担っており、これが障害されることで注意の偏りが生じ、左側空間への意識が失われます。

関連する他の高次脳機能障害との違い

視野欠損との鑑別は特に重要です。視野欠損では目を動かして補おうとする意識的行動が見られますが、空間無視ではそもそも注意が向かず、その空間を「存在しないもの」として認識することが特徴です。失認、注意障害、病識の欠如との鑑別・併存にも留意する必要があります。

半側空間無視の評価と診断

臨床現場での観察ポイント

ADL中の行動観察が評価の第一歩です。たとえば食事の左側を残す、整容で顔の半分しかケアしない、車椅子で左側の壁に頻繁に接触するといった具体的行動は、無視の存在を示唆します。こうした自然な場面での観察は、検査では捉えきれない無視の現れを補完します。

標準的な評価バッテリー

線分抹消テスト、線分二等分テスト、図形模写、Bells Test、BITなどが広く使われます。これらは無視の重症度や分布、視空間認知能力の把握に有効です。特にBITは構成的・行動的両面からの評価が可能であり、多職種での共有にも適しています。

ADLに与える影響の評価方法

CBS(Catherine Bergego Scale)は、10項目のADL場面で無視の影響をスコア化でき、リハビリ計画に直結します。またFIMやBarthel Indexでは支援度は評価できますが、無視そのものの質的特徴を捉えるには限界があるため、両者の併用が効果的です。

注意すべき誤診や見逃し

検査場面での集中や代償行動によって無視が目立たなくなる場合もあります。軽度例では、視野欠損や意欲低下と見分けがつきにくいため、複数の評価手段と時間的変化の観察が必要です。家族からの情報も見逃し防止に役立ちます。

リハビリにおける基本的な介入戦略

認知リハビリテーションの基本アプローチ

視覚探索訓練(Visual Scanning Training)は、患者に左側へ意識的に注意を向けさせる基本的な訓練で、点描探索や文字探しなどを段階的に導入します。注意を維持しやすい構造化された課題設計が効果を高めます。

視覚刺激と空間注意の促通

プリズム順応療法は、視覚空間のズレを利用して左側空間への注意を自然に引き出す手法で、持続効果も報告されています。視覚・触覚・聴覚など複数の感覚を組み合わせるマルチモーダルなアプローチは、神経可塑性を活かす点で今後の標準的手法となる可能性があります。

作業療法と日常生活への応用

日常動作内で無視側への注意を促す活動が重要です。例えば、左手を使った課題やミラー療法、整容動作の中で左側の鏡像を活用するなど、日常生活に密着した場面での訓練が効果的です。

リハビリスタッフ間の連携の重要性

空間無視の支援には、OT、PT、ST、看護師、介護士など多職種が連携し、環境調整や訓練方針を共有することが不可欠です。情報の一元化と定期的なカンファレンスによって、対応の一貫性と継続性が確保されます。

半側空間無視に対する工夫と対処法

環境設定による支援(配置・動線など)

病室・自宅における環境調整は、空間無視の症状を緩和し、再学習を促進するために不可欠です。物品配置や動線設計を工夫することで、無意識に左側へ注意を向けさせるような環境が構築できます。

家族や介護者への指導ポイント

介護者の声かけの位置、食事の配置、支援の導線などを指導することで、家庭での対応力が向上します。また、病識の欠如を補うために、否定や指摘ではなく成功体験を通じた支援が推奨されます。

病識の低さに対する対応

空間無視患者は「自分が無視している」という自覚に乏しいため、直接的な気づきよりも、間接的な成功体験や反復的なフィードバックを通じて病識を促すことが効果的です。無理に気づかせようとすると混乱や拒否が生じる可能性があります。

継続的支援と地域とのつながり

退院後も無視が残存するケースでは、訪問リハや通所リハとの連携、就労支援、地域包括支援センターとの情報共有が重要です。家庭・地域においても支援を継続することで、社会参加とQOLの向上が見込まれます。

まとめ

半側空間無視は、視覚系の問題にとどまらず、空間認知や注意ネットワークの障害によって引き起こされる複雑な高次脳機能障害です。視野が保たれていても「気づかない」ことによって日常生活に重大な支障をきたし、ADLやQOLの低下を招きます。正確な評価には、机上検査と実生活場面の観察の両方が不可欠であり、リハビリ介入では視覚探索訓練やプリズム療法、日常動作への応用など多面的な戦略が求められます。

また、患者の病識やモチベーションに配慮しながら、家族・地域・多職種が連携して一貫性のある支援を行うことが、症状の改善と社会復帰に直結します。半側空間無視は短期的な介入で解決するものではなく、長期的かつ継続的な支援体制の構築が極めて重要です。私たち支援者がこの障害の本質を深く理解し、患者の「できる」を引き出す関わりを続けていくことが、真の回復への道を切り拓きます。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/