パーキンソン病(Parkinson’s disease)は、神経変性疾患の一つであり、運動機能の低下や自律神経障害を引き起こします。その中でも姿勢反射障害は、転倒のリスクを大きく高め、患者の生活の質(QOL)を著しく低下させる要因の一つです。パーキンソン病患者は、姿勢を保つための反射的な動作が遅くなり、バランスを崩しやすくなります。本記事では、姿勢反射障害のメカニズム、具体的な症状、原因、リハビリテーションによる改善策について解説します。

パーキンソン病における姿勢反射障害とは

姿勢反射とは何か?

姿勢反射(postural reflex)は、体のバランスを維持し、転倒を防ぐための無意識的な調整機能のことを指します。例えば、立っているときに誰かに押された場合、通常は足を出してバランスを取ろうとしますが、これは姿勢反射によるものです。

この反射には、前庭系(耳の三半規管による平衡感覚)、視覚系(目による環境認識)、体性感覚系(筋肉や関節の感覚)が関与しており、これらが協調して働くことでスムーズなバランス調整が可能になります。

姿勢反射の主な種類:

- 立ち直り反射(Righting reflex):体の傾きを修正する反射。

- 平衡反応(Equilibrium response):外部からの力に対してバランスを取るための反応。

- 保護伸展反応(Protective extension response):転倒時に手をつくなどの防御反応。

パーキンソン病における姿勢反射の特徴

パーキンソン病では、この姿勢反射が低下し、外部からの刺激に対して適切な反応ができなくなります。

例えば、後ろから軽く押されたとき、正常な人であれば足を一歩後ろに出してバランスを取りますが、パーキンソン病患者の場合は「後方突進現象(retropulsion)」が起こり、制御不能なまま後方へ倒れることがあります。

また、反応の遅れも特徴の一つです。例えば、歩行中に何か障害物があった場合、通常は足を上げたり、方向を変えたりして回避しますが、パーキンソン病患者ではその判断や動作が遅れるため、転倒しやすくなります。

転倒リスクとの関係

パーキンソン病患者は、転倒リスクが高いことが知られています。特に以下のような状況で転倒しやすくなります。

- 方向転換時:体の動きと重心の移動が同期せず、バランスを崩しやすい。

- 歩行の開始時や停止時:すくみ足(freezing of gait)が起こり、スムーズに歩き出せず転倒する。

- 外部からの刺激(押される、ぶつかる):バランスを取るための反応が遅れ、倒れやすい。

転倒による骨折や頭部外傷は、患者の生活の質(QOL)の低下、入院や寝たきりの原因となるため、早期の対策が必要です。

姿勢反射障害の原因

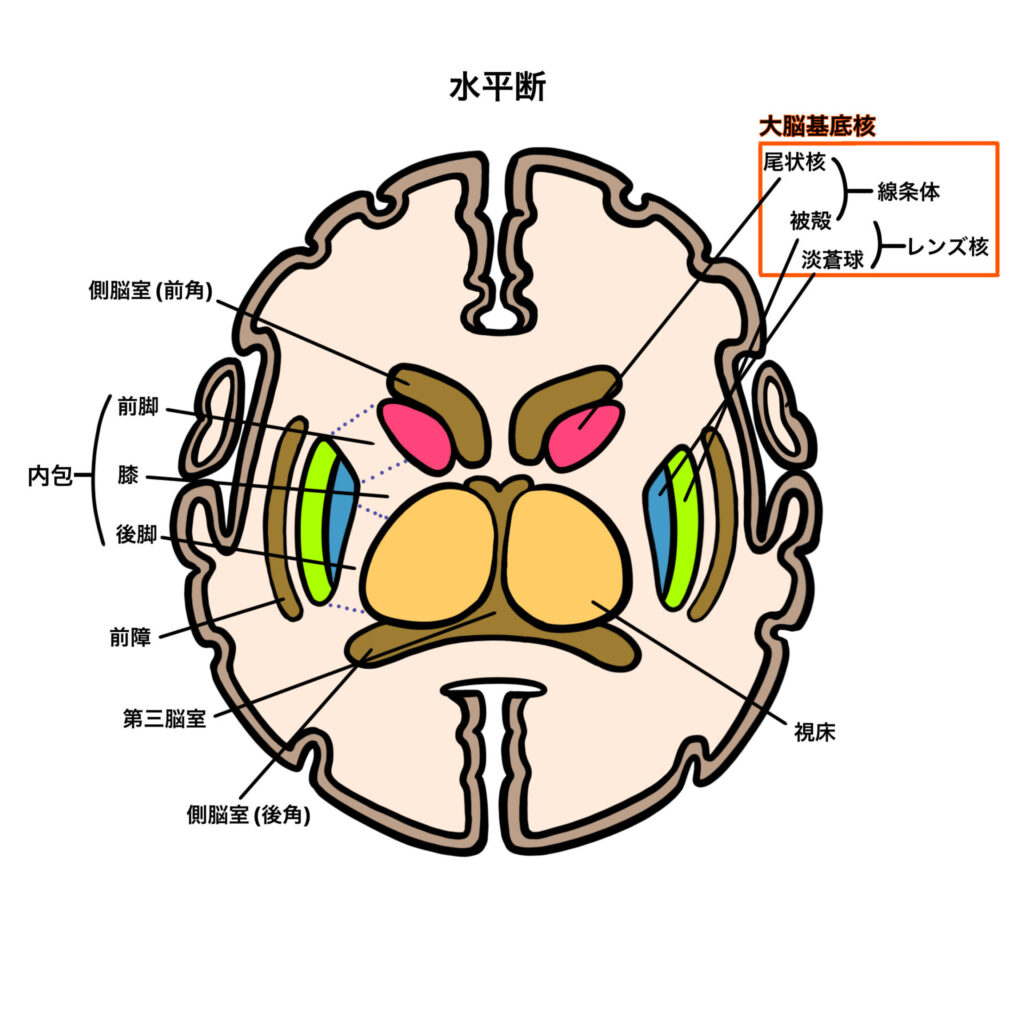

大脳基底核の機能障害

パーキンソン病の発症は、大脳基底核の黒質緻密部(substantia nigra)のドーパミン神経細胞が変性・脱落することに起因します。

大脳基底核は、運動の開始・調整に重要な役割を果たしており、姿勢制御にも密接に関与しています。

大脳基底核が適切に機能しないと、姿勢反射を適切に調整できなくなり、反応の遅れや動作のぎこちなさが生じます。

ドーパミンの減少と姿勢制御の関係

ドーパミンは、運動の滑らかさを調整する神経伝達物質です。ドーパミンの減少により、姿勢反射の制御に必要な信号伝達が遅れ、反応が鈍くなります。

また、ドーパミンの減少は、脳幹や小脳といったバランス維持に関与する部位にも影響を及ぼし、姿勢保持機能が全般的に低下します。

皮質—脳幹—脊髄ネットワークの異常

姿勢制御には、皮質(大脳)、脳幹、脊髄が連携して働きます。パーキンソン病では、このネットワークが正常に機能しなくなり、姿勢制御がうまくいかなくなるのです。

姿勢反射障害の臨床的特徴

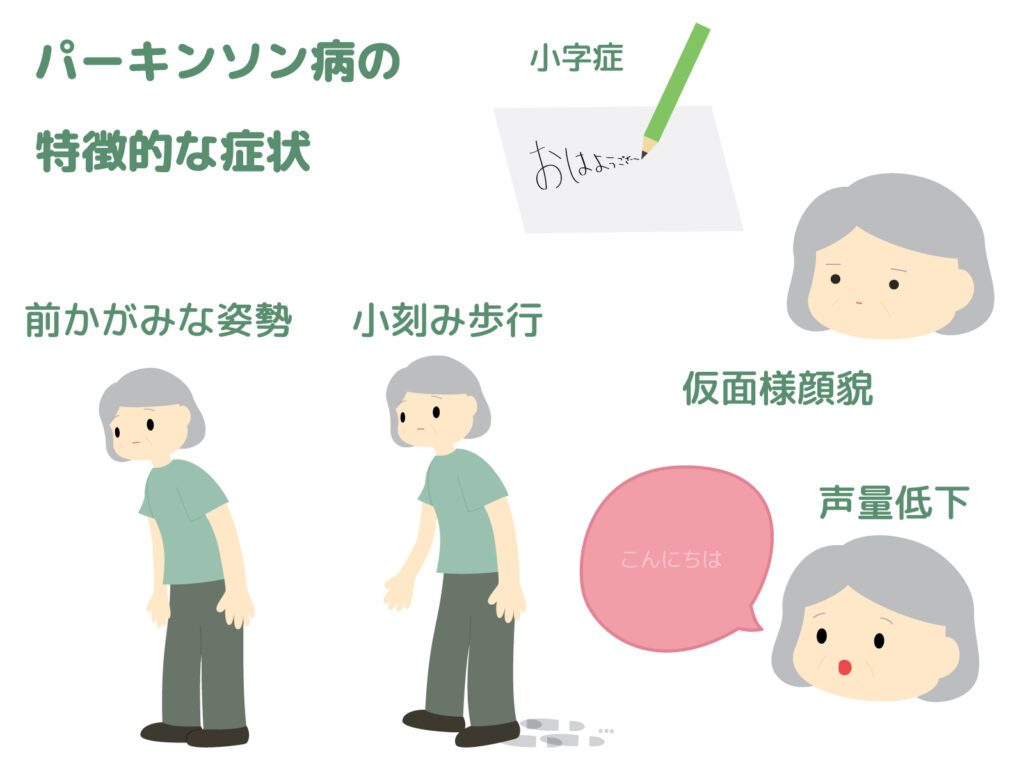

前傾姿勢と突進現象

パーキンソン病患者は、無意識のうちに前傾姿勢をとる傾向があります。このため、重心が前方へ偏り、歩行時に加速してしまう「突進歩行(festination)」がみられます。

転倒のパターンとリスク評価

- 後方突進(retropulsion):後ろから軽く押されただけで後ろに倒れる。

- 側方への転倒:方向転換時にバランスを崩しやすい。

すくみ足とバランス障害

狭い通路やドアの前で歩行が止まる「すくみ足」は、転倒リスクを高めます。

姿勢反射障害への対応とリハビリテーション

薬物療法とその限界

L-ドーパ療法は効果的だが、姿勢反射障害に対する影響は限定的。

転倒予防のための運動療法

バランストレーニングや歩行訓練が有効。リズム歩行や視覚的フィードバックを活用する。

補助具や環境調整による安全対策

杖や歩行器の適切な使用、室内の段差解消が重要。

まとめ

パーキンソン病の姿勢反射障害は、運動制御の異常により発生し、転倒リスクを高めます。薬物療法だけでなく、適切な運動療法や環境調整が必要です。早期の対策により、患者のQOLを向上させることが可能となります。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/