パーキンソン病は、中枢神経系に影響を与え、運動機能の低下を引き起こす進行性の神経変性疾患です。しかし、運動機能に限らず、嚥下機能にも大きな影響を及ぼすことが知られています。嚥下障害は、パーキンソン病患者の生活の質を著しく低下させる重大な問題です。食事を取ること自体が困難になり、誤嚥や栄養失調、脱水症状といった二次的な健康問題につながることがあります。そのため、嚥下障害に対する理解と適切な対応は、パーキンソン病治療の一環として非常に重要です。本稿では、パーキンソン病における嚥下障害のメカニズム、評価、治療について解説します。

パーキンソン病と嚥下障害の関係

パーキンソン病による神経機能の低下が嚥下に与える影響

パーキンソン病は、ドーパミンを産生する脳の黒質(substantia nigra)が徐々に機能を失うことで発症します。この神経機能の低下により、筋肉のコントロールが難しくなり、嚥下機能にも影響が及びます。具体的には、嚥下を行うために必要な筋肉の協調運動が低下し、咽頭や食道の筋肉が正常に働かなくなります。この結果、食べ物や飲み物が喉に残ったり、誤って気管に入ることで誤嚥を引き起こしやすくなります。

嚥下障害の定義と重要性

嚥下障害は、口腔から胃に食物や液体を安全に移動させるプロセスが正常に機能しなくなる状態を指します。この状態が続くと、誤嚥性肺炎や栄養不良を招く可能性が高く、特に高齢者や病気の進行が見られる患者においては生命にかかわるリスクが高まります。パーキンソン病患者における嚥下障害は、病気の進行に伴って悪化しやすく、早期の発見と対策が重要です。

パーキンソン病における嚥下障害の特徴

嚥下機能の低下が起こるメカニズム

嚥下は、口腔期、咽頭期、食道期という3つの段階を経て行われますが、パーキンソン病ではこの全ての段階において問題が生じる可能性があります。特に咽頭期の障害が目立ち、食べ物が正常に咽頭を通過せず、喉に停滞することで誤嚥のリスクが高まります。筋肉の協調性が失われるため、喉の筋肉が収縮せず、食べ物を効率よく胃に送り込めなくなります。

パーキンソン病が筋肉の協調性に与える影響

パーキンソン病は、咀嚼や嚥下に関わる咽頭・食道の筋肉にも影響を与えます。特に、筋肉の硬直や震えにより、正確なタイミングでの咀嚼や嚥下が困難になります。また、食事時に口腔内で食物を形成する際の舌や顎の動きが遅く、食物の嚥下が不完全になることがあります。

症状の進行と嚥下障害の段階

嚥下障害はパーキンソン病の進行に伴って徐々に悪化します。初期段階では、患者は軽度の嚥下困難を感じることがあり、例えば飲み込みにくさや、喉に食べ物が残る感覚を覚えることがあります。しかし、病気が進行するにつれて、嚥下機能はさらに低下し、中期・後期では食事がほとんど困難になるケースも珍しくありません。

初期段階では、軽度の嚥下困難や液体を飲み込む際にむせるなどの症状が見られます。この時期に適切な介入が行われれば、進行を遅らせることが可能です。

病気が進行すると、固形物の嚥下が特に困難になり、食事中に頻繁にむせたり、喉に食べ物が詰まる感覚が強まります。後期では、誤嚥が常態化し、肺炎などの重大な合併症を引き起こすリスクが高まります。

嚥下障害が引き起こす具体的な問題

嚥下障害の最も深刻な問題の一つは誤嚥です。誤嚥により、食物や液体が気管に入ると、誤嚥性肺炎を引き起こし、これはパーキンソン病患者にとって生命を脅かすリスクが非常に高いです。

嚥下障害が進行すると、食事時に窒息するリスクが高まるだけでなく、十分な栄養摂取が困難になります。これにより、患者は体重が減少し、さらに全体的な体力や免疫力が低下します。

嚥下障害の評価と診断

パーキンソン病患者における嚥下機能の評価方法

嚥下機能を評価するためには、臨床的評価と画像診断が重要です。臨床的評価としては、患者の食事中の行動やむせる頻度を観察し、また本人や家族からの聞き取りを行います。

臨床的評価(観察や問診)

観察と問診により、患者が食事中にむせる頻度や、飲み込みにくさを感じる時間帯、食べ物の種類による影響などを確認します。

嚥下造影検査や内視鏡検査による詳細な診断

より詳細な診断が必要な場合は、嚥下造影検査や内視鏡検査が行われます。これらの検査により、どの段階で食べ物が誤って気管に入りやすくなるか、またどの部分で嚥下機能が阻害されているかを詳細に確認することができます。

嚥下障害の進行状況のモニタリング

嚥下障害は時間とともに進行するため、定期的な評価と進行度の記録が不可欠です。定期的に検査を行うことで、早期の治療介入が可能となり、合併症を予防することができます。

嚥下障害に対する治療とリハビリテーション

嚥下障害に対する具体的な治療法

薬物療法による嚥下機能の改善

パーキンソン病の症状を緩和するために使われる薬物療法は、嚥下機能の改善にも効果をもたらすことがあります。特に、ドーパミン補充療法が嚥下筋の協調性を改善する可能性があります。

外科的手法による症状の軽減

誤嚥のリスクが極めて高く、日常生活に支障をきたすほど嚥下機能が低下している場合、外科的手術が選択されることがあります。具体的には、食道に通すチューブや、誤嚥を防ぐための気管切開術が検討されます。また、誤嚥を防止するために喉頭を一時的に固定する手術も行われることがありますが、これは患者にとって大きな負担となるため、慎重な判断が求められます。

嚥下障害に対するリハビリテーションの役割

嚥下訓練と筋力強化の重要性

嚥下機能の改善には、嚥下訓練が不可欠です。言語聴覚士が主導するリハビリテーションプログラムにより、嚥下に必要な筋力を強化し、筋肉の協調性を高めることが可能です。具体的には、首や顎の筋肉を鍛える運動、または特定の音を発声することで嚥下機能を活性化させるトレーニングが行われます。定期的かつ継続的なリハビリが、嚥下機能の改善に大きく貢献します。

リハビリテーションの効果的なプログラムとアプローチ

嚥下障害に対するリハビリテーションは、患者の状態に応じて個別化されたアプローチが必要です。早期段階では、軽い筋力訓練が中心となりますが、進行した段階ではより専門的なアプローチが求められます。例えば、食物を嚥下しやすくするための特定の姿勢や、食事中に行うべき注意事項を指導することも、効果的なアプローチの一つです。

食事指導と工夫

誤嚥を防ぐための食事形態の調整

誤嚥のリスクを軽減するために、患者には食事形態の調整が必要です。例えば、とろみのある液体や柔らかい食べ物が推奨されます。また、食べ物を細かく切ることで咀嚼しやすくし、飲み込みやすい形状にすることが重要です。誤嚥を防ぐために食事形態を工夫することは、患者が安全に食事を楽しむための基本的な対策です。

安全に食事を摂るための食事環境の工夫

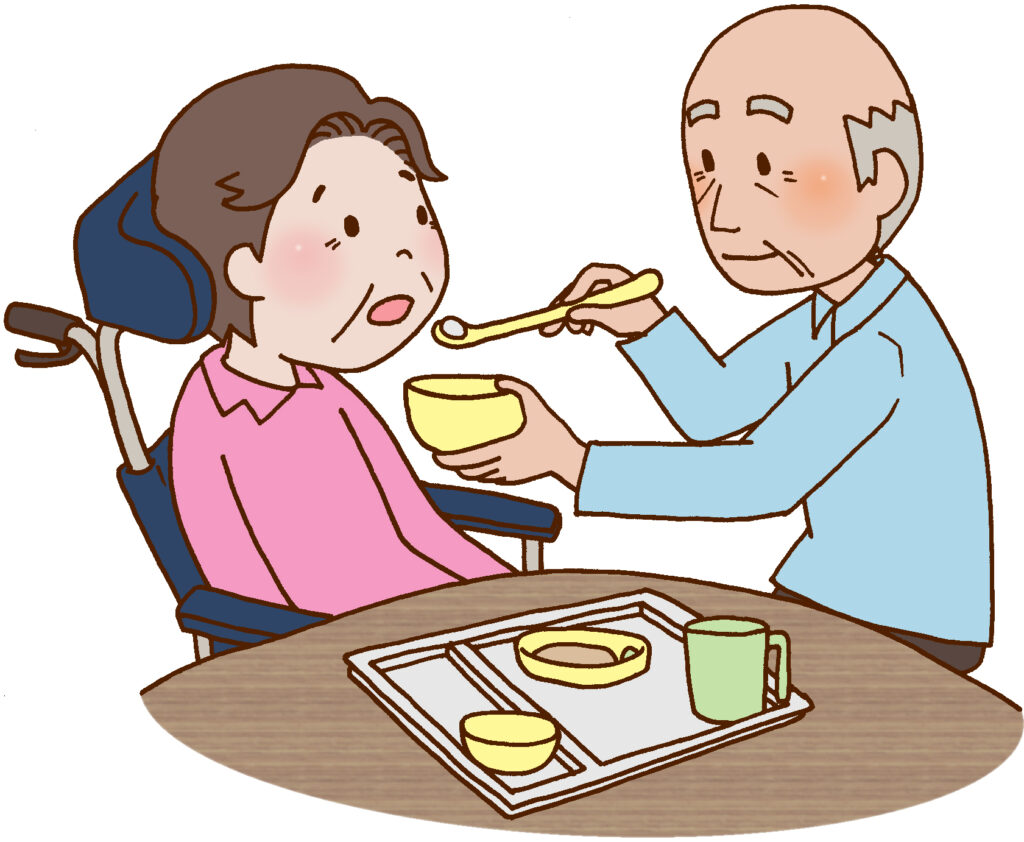

食事環境も、嚥下機能に影響を与える要因の一つです。食事中の姿勢は非常に重要で、背筋を伸ばし、頭をやや前に傾けた姿勢を保つことで、誤嚥のリスクを軽減できます。また、食事のペースをゆっくりとし、一口ごとにしっかり嚥下する時間を確保することが推奨されます。さらに、家族や介護者が適切なサポートを行うことで、より安全で快適な食事環境が整います。

嚥下障害による生活への影響と対策

嚥下障害が生活の質に及ぼす影響

食事時の心理的ストレス

嚥下障害を抱える患者は、食事に対して強い不安やストレスを感じることがあります。食事中に誤嚥しやすいという恐れや、食べ物を飲み込む際の不快感は、食事の楽しみを大きく損ないます。結果として、患者が食事を避けたり、食事量が減少することがあります。

家族や介護者のサポートの必要性

嚥下障害を持つ患者には、家族や介護者の適切なサポートが必要不可欠です。家族が患者の状態を理解し、食事中に適切な援助を行うことで、安心感と安全性を提供することができます。また、家族や介護者は食事環境を整え、誤嚥を防ぐための工夫を行うことが求められます。

嚥下障害に対する日常的な対策

食事時の姿勢や食事ペースの調整

日常的な対策として、食事時の姿勢は誤嚥を防ぐために非常に重要です。椅子に正しく座り、背筋を伸ばして、頭を軽く前に傾けた姿勢を保つことで、喉への負担を軽減し、誤嚥のリスクを下げることができます。また、食事のペースをゆっくりとし、一口ずつ確実に飲み込むことが重要です。

環境を整えるための生活習慣の見直し

嚥下障害を管理するためには、日常生活の中での環境や習慣の見直しが必要です。例えば、食事の時間を十分に確保し、静かで集中できる環境を作ることが推奨されます。また、食事の前に軽い体操や口腔内のマッサージを行うことで、嚥下機能を向上させることが可能です。

まとめ

パーキンソン病に伴う嚥下障害は、患者の生活の質に大きな影響を与える深刻な問題です。嚥下機能の低下は、誤嚥や栄養不良といった健康リスクを高めるため、早期の発見と適切な対応が求められます。嚥下障害に対する評価、治療、リハビリテーションを通じて、患者が安全に食事を楽しめる環境を整えることが重要です。また、家族や介護者のサポートも不可欠であり、日常的な対策を取り入れることで、患者のQOL(生活の質)を向上させることが可能です。継続的なリハビリと適切なケアが、嚥下機能の改善に寄与することを忘れず、患者の状態に合わせた支援を行っていくことが重要です。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/