パーキンソン病は、高齢者を中心に発症する神経変性疾患であり、患者の生活の質を著しく低下させる特徴があります。運動機能への影響が大きく、日常生活に支障を来すことが多いため、リハビリテーションや治療法の多様化が求められています。その中で注目されているのが音楽療法です。音楽療法は、リズムを用いたアプローチにより運動能力や認知機能に良好な効果をもたらすとされ、パーキンソン病の症状改善に役立つ可能性があると期待されています。本記事では、パーキンソン病の基礎知識から音楽療法の具体的な効果とその実践について解説します。

パーキンソン病とは

パーキンソン病の概要

パーキンソン病は、ドーパミンを分泌する中脳の黒質の神経細胞が徐々に減少することで発症します。ドーパミンの欠乏が運動制御に影響を与えるため、患者は自発的な動作が困難になります。世界的にみても患者数は増加傾向にあり、日本でも高齢化に伴い発症率が上昇しています。早期の発見と適切な治療が、患者の生活の質を維持するために重要です。

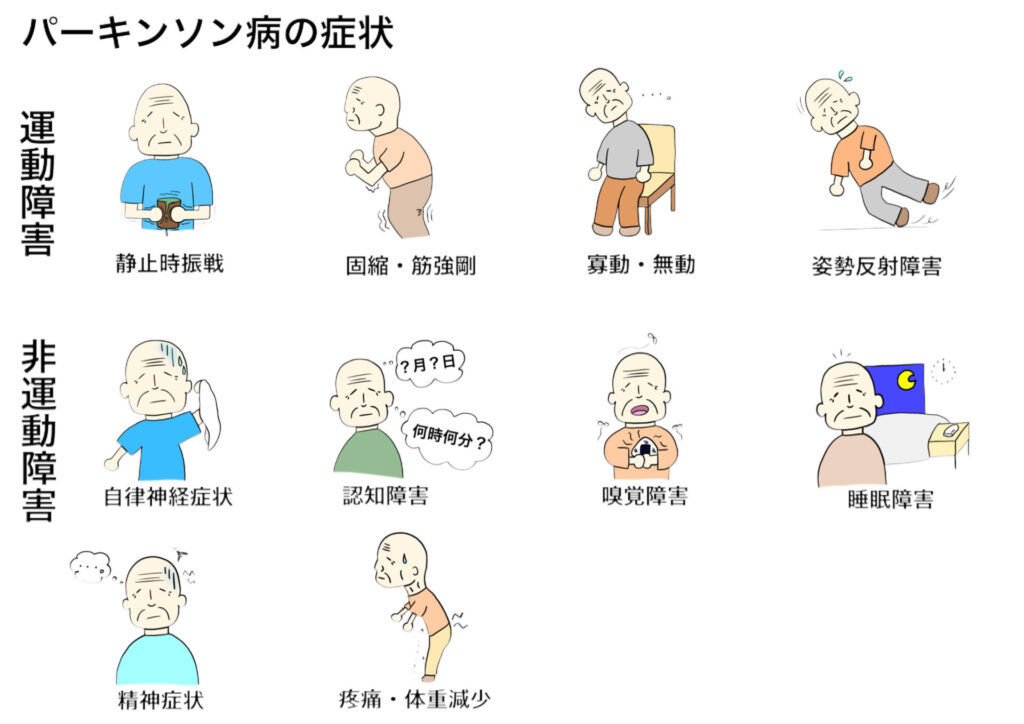

主な症状と進行

パーキンソン病の症状は、静止時の震え(振戦)、筋のこわばり(筋強剛)、動作の緩慢(動作緩慢)、そして姿勢反射障害が特徴です。初期段階では、片側の手や足の軽い振戦から始まり、症状が進行するにつれて全身の筋肉がこわばり、姿勢や歩行が不安定になります。これにより、転倒や骨折のリスクが高まるため、リハビリテーションの重要性が増しています。

パーキンソン病の原因とリスク要因

パーキンソン病の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因と環境的要因が組み合わさることで発症すると考えられています。家族歴のある人や特定の農薬への長期間の曝露がリスクを高めることが知られています。また、加齢は最も強いリスク要因であり、65歳以上の発症率が急増します。

パーキンソン病の治療法

薬物療法

パーキンソン病の主な治療法は、ドーパミンの機能を補うレボドパ製剤やドーパミン作動薬です。これらの薬剤は、症状を軽減し、患者の運動機能を改善する効果がありますが、長期間使用すると薬効が変動しやすくなるため、適切な用量調整が必要です。

手術療法

進行が進んだ患者には、脳深部刺激療法(DBS)が選択肢となります。この治療法は、脳内に電極を挿入し、特定の部位に電気刺激を与えることで症状を緩和します。DBSは運動症状を大幅に改善できる可能性があるものの、術後のケアや合併症のリスクがあるため、慎重な判断が求められます。

リハビリテーション

リハビリテーションは、患者の残存能力を最大限に引き出すために重要です。バランストレーニングや筋力強化、歩行練習などを通じて、患者が自立した生活を送れるようサポートします。近年では、リハビリの一環として音楽療法を取り入れるケースが増えており、その有効性が注目されています。

音楽療法とは

音楽療法の概要

音楽療法は、音楽を用いて身体的・心理的・社会的な健康を促進する療法です。音楽のリズムやメロディーを活用することで、感情の安定や身体の動きの改善を目指します。音楽療法は、心理的なリラクゼーションだけでなく、リズムを利用した運動リハビリにも有効で、パーキンソン病患者の症状緩和に役立つとされています。

音楽療法の歴史と背景

音楽療法は、第二次世界大戦後、戦争による心身の傷を負った兵士たちに対するリハビリテーションとして始まりました。その後、様々な病気や障害の治療に適用されるようになり、特に神経リハビリテーションの分野で効果が認められています。音楽療法は、専門の音楽療法士による個別指導とグループセッションの両方で実施されることが多いです。

音楽療法の種類とアプローチ

音楽療法には、受動的アプローチと能動的アプローチがあります。受動的アプローチは、音楽を聴くことで心身をリラックスさせる方法です。一方、能動的アプローチは、楽器の演奏やリズム運動など、患者自身が音楽に参加することで身体の機能を高める方法です。パーキンソン病患者には、リズムに合わせた動作の訓練が特に効果的とされています。

音楽療法の効果

身体への影響

音楽療法は、リズムに合わせて体を動かすことで、筋肉の緊張を緩和し、動作のスムーズさを向上させる効果があります。特に、歩行障害を持つパーキンソン病患者に対して、リズムに合わせて歩行することで歩幅の安定や転倒リスクの低減に寄与します。

心理的な効果

音楽療法は、患者の気分を高め、抑うつや不安を軽減する効果もあります。好きな音楽を聴くことで脳内のドーパミンが増加し、感情の安定につながります。これにより、患者が積極的にリハビリに取り組む姿勢を持つようになります。

社会的な効果

音楽療法を通じて、患者同士の交流や社会参加の機会が増えます。特にグループセッションでは、音楽を介したコミュニケーションが促進され、孤立感の軽減に寄与します。これにより、患者が社会とつながりを持ち続けることが可能になります。

パーキンソン病に対する音楽療法の適用

リズムを活用した歩行訓練

リズムを利用した歩行訓練は、メトロノームやリズム音楽に合わせて歩行することで、歩行のリズムを整える方法です。この訓練により、歩幅や歩行速度が改善され、患者はより安定した歩行が可能になります。

メトロノームを用いたリズム訓練

メトロノームを使用して一定のリズムを刻み、患者がそのリズムに合わせて歩行することで、自然な歩行リズムを取り戻します。この方法は、簡便かつ効果的なリハビリ方法として多くの医療現場で導入されています。

リズムによる歩行改善のメカニズム

リズムに合わせた歩行は、脳内の運動制御系を活性化させ、歩行に必要な運動パターンを補強します。これにより、患者の歩行のリズム感覚が向上し、転倒リスクを軽減する効果があります。

音楽療法による筋緊張の緩和

音楽療法は、患者の筋緊張を緩和し、リラックスを促進します。特に、弛緩音楽を使用したリハビリは、緊張状態にある筋肉を解放し、患者の身体的な疲労感を軽減します。

弛緩音楽を用いたリラックス効果

緩やかなテンポの音楽を聴くことで、副交感神経が優位になり、全身のリラックス状態を促進します。これにより、筋肉の緊張が和らぎ、動作のスムーズさが向上します。

音楽がもたらす自律神経への影響

音楽は、心拍数や呼吸を整え、自律神経を調整する効果があります。特に、パーキンソン病患者は自律神経の乱れが見られることが多く、音楽療法を通じて自律神経のバランスを整えることが可能です。

音楽療法と認知機能の改善

音楽は、脳の様々な領域を刺激し、認知機能の向上に寄与します。パーキンソン病患者にとって、音楽療法を通じた認知刺激は、日常生活の質を高める重要な手段となります。

歌唱を通じた認知刺激

歌を歌うことは、記憶力や注意力を活性化する効果があります。歌詞を覚えて歌うことで、患者の短期記憶や言語能力が向上し、脳の可塑性が促進されます。

リズム活動による脳の活性化

リズムに合わせて身体を動かす活動は、脳の運動野や感覚野を刺激し、神経回路を強化します。これにより、パーキンソン病による認知機能の低下を防ぐ効果が期待されています。

音楽療法の実践と課題

音楽療法の実践方法

音楽療法の実践には、専門の音楽療法士と患者の協力が不可欠です。個別にカスタマイズされたセッションを提供することで、患者の症状に合わせた最適なリハビリが可能となります。

セラピストと患者の協力

音楽療法士は、患者の音楽の好みやリズム感を把握し、適切な音楽プログラムを提供します。これにより、患者のモチベーションを高め、治療の効果を最大限に引き出すことができます。

グループセッションと個別セッションの違い

グループセッションでは、他の患者と共に音楽活動を行うことで、社会的な繋がりを強化します。一方、個別セッションでは、患者の特性に合わせた細やかな指導が可能です。

音楽療法の課題と今後の展望

現場での導入における課題

音楽療法を現場で導入する際には、音楽療法士の人材不足やプログラムの費用が課題となります。これらを解決するためには、医療機関との連携や音楽療法士の育成が求められます。

科学的エビデンスの蓄積と課題

音楽療法の効果を科学的に証明する研究は増えているものの、さらなるエビデンスの蓄積が必要です。質の高い臨床試験を行い、音楽療法の効果をより広く認知させることが重要です。

まとめ

音楽療法は、パーキンソン病の治療においてリズムを活用した運動機能の改善や心理的安定の向上に大きな効果を発揮します。患者の生活の質を高めるためには、音楽療法を他の治療法と組み合わせることが効果的です。今後、さらに多くの研究が進むことで、音楽療法がパーキンソン病の治療の一環として確立されることが期待されます。音楽の力が持つ可能性を最大限に活用し、患者一人ひとりの生活の質向上に繋げていくことが重要です。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/