パーキンソン病は、運動障害を主徴とする神経変性疾患でありながら、その影響は運動系にとどまらず、筋骨格系の慢性疼痛や機能障害を誘発することが知られています。中でも「肩こり」は初期症状のひとつとして出現することがあり、患者の日常生活に大きな影響を及ぼします。本稿では、パーキンソン病と肩こりの病態生理的な関連性に加え、臨床的視点からの介入アプローチ、さらには多職種連携による包括的対応について掘り下げて解説します。

パーキンソン病とは何か

中脳黒質の変性とドパミン不足

パーキンソン病は、黒質緻密部のドパミン作動性神経細胞が選択的に脱落することで発症します。黒質と線条体の連関が断たれることで、大脳基底核の出力異常が生じ、筋緊張の制御が困難になります。特に抗重力筋群である肩甲帯の筋群はこの影響を強く受け、局所的な緊張の持続が肩こりとして自覚されるメカニズムに繋がります。

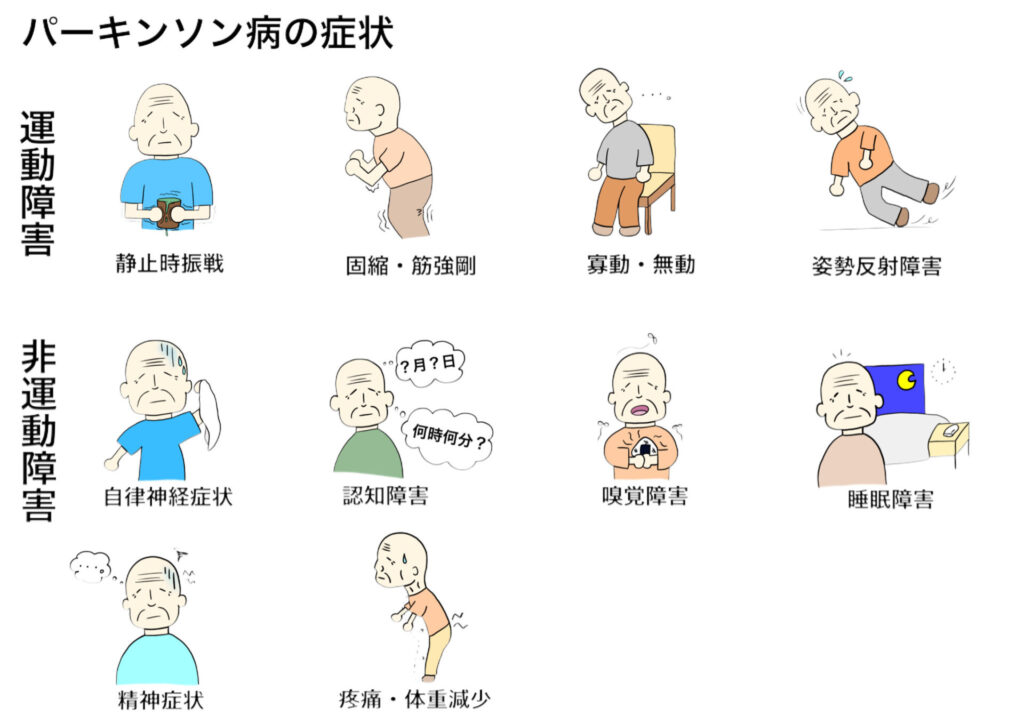

パーキンソン病の主な症状と運動機能の障害

四大主症状として「安静時振戦」「筋固縮」「動作緩慢」「姿勢反射障害」が挙げられます。これらは運動パターンの硬直化や関節可動域の制限をもたらし、上肢帯ではとくに肩甲上腕リズムの破綻を招きやすく、結果として肩周囲の筋や関節包へのストレスが増大します。加えて、非対称性の発症特性により、片側性の肩こりが先行症状となるケースも散見されます。

筋固縮と姿勢異常の関係

筋固縮は錐体外路障害に由来する非随意的な筋緊張の増加であり、柔軟性を著しく低下させます。とりわけ僧帽筋上部線維や肩甲挙筋が緊張し、頸部前屈・肩の内旋・胸椎後弯といった特徴的なパーキンソン姿勢を助長します。これにより肩関節の動的安定性が低下し、運動時疼痛や筋疲労が慢性化する悪循環が形成されます。

肩こりのメカニズム

肩こりの一般的な原因と分類

肩こりは、局所的な筋過緊張や血流不全に加えて、精神的ストレス、視覚的負荷、頚椎アライメント異常などの複合的要因で生じます。筋性肩こりは主に僧帽筋や肩甲挙筋の過活動が関与し、関節性肩こりでは肩峰下インピンジメントや肩鎖関節障害が基盤に存在することもあります。パーキンソン病患者では、これらに中枢神経系の異常な出力が加わり、より複雑かつ重症化しやすい病態を呈します。

筋緊張・血流障害と痛みの関係

持続的な筋収縮は、筋内圧を上昇させ、毛細血管の虚血を誘発します。これにより乳酸などの代謝産物が蓄積し、侵害受容器が刺激されることで疼痛が生じます。また、疼痛による防御性収縮がさらに緊張を助長し、筋スパズムの形成と拮抗筋の活動抑制へと連鎖します。パーキンソン病では、正常な筋緊張調節が効かないため、この悪循環が断ち切れず、症状が頑固化しやすいのです。

姿勢の乱れが肩に与える影響

猫背や前方頭位などの姿勢は、肩甲骨の上方回旋・前傾を促進し、肩峰下スペースの狭小化や腱板の摩耗リスクを増大させます。また、肩甲胸郭リズムの崩壊により、肩甲骨周囲筋のアンバランスが生じ、結果として筋疲労やトリガーポイント形成の誘因となります。パーキンソン病の固有姿勢はこれらの変化を助長しやすく、整形外科的疾患との鑑別も必要です。

パーキンソン病と肩こりの関係性

筋固縮による肩周囲筋の持続的緊張

パーキンソン病に特有の鉛管様筋固縮は、受動運動においても一定の抵抗を示し、筋線維内の弛緩が起こりにくい状態です。これにより肩甲帯筋群は常に過活動状態に置かれ、筋持久力の低下、微小損傷、感覚過敏などの症状が重なっていきます。さらに、活動後の筋リカバリーが遅延するため、肩こりは時間とともに蓄積的に悪化します。

運動不足と姿勢変化による肩関節周囲の影響

活動性の低下により関節包や靭帯の柔軟性が失われ、肩関節の拘縮や癒着性関節包炎(いわゆる五十肩)を誘発しやすくなります。また、屈曲優位の姿勢パターンは肩関節前方構造に持続的な牽引ストレスを与え、腱板損傷や上腕二頭筋長頭腱障害の温床となりうることから、単なる筋疲労として放置すべきではありません。

非運動症状(痛覚過敏・自律神経症状)との関係

パーキンソン病患者の約50%以上が慢性疼痛を訴えており、その多くは「中枢性感作」に起因しています。ドパミン系以外の神経伝達異常(セロトニン・ノルアドレナリンなど)によって痛覚閾値が低下し、肩周囲のわずかな緊張でも過度な不快感や痛みを自覚する傾向があります。また、自律神経症状による発汗異常や末梢循環障害も、肩こりの悪化因子となり得ます。

リハビリテーションと治療アプローチ

理学療法における肩こりへの介入

リハビリテーションでは、運動療法・徒手療法・物理療法を組み合わせた包括的アプローチが求められます。特に、関節モビライゼーションや筋膜リリースは肩甲帯周囲の筋・筋膜の可動性を高め、疼痛抑制に有効です。加えて、姿勢制御訓練や動的バランストレーニングを通じて、姿勢筋の協調性向上を図ることが、長期的改善に寄与します。

運動療法・ストレッチ・温熱療法の有効性

運動療法では、ROM維持・筋力維持に加えて、ストレッチングによる筋弾性の回復を重視します。とくに肩甲帯の前鋸筋・僧帽筋・菱形筋へのストレッチは、可動域改善だけでなく、姿勢改善にも波及効果があります。温熱療法は副交感神経優位状態を促進することで筋弛緩作用を発揮し、セラピスト主導の施術と併用することで相乗効果が期待されます。

姿勢改善と日常生活動作の指導

動作パターンの再教育を通じて、肩こりに繋がる日常的な誤使用(肩をすくめる動き、腕を前方で固定する姿勢など)を減少させることが重要です。作業療法士との連携により、日常生活動作(ADL)における身体使用の効率化や、セルフストレッチ・簡易体操の定着支援を行うことで、在宅でもケアを継続しやすい環境を整えることが可能です。

肩こりの症状に対する多職種連携の重要性

医師・理学療法士・作業療法士の役割

パーキンソン病における肩こりは、単なる整形外科的疼痛とは異なり、神経学的背景を持つ特殊性があります。そのため、運動症状と非運動症状を統合的に評価・管理できる医師の関与と、各療法士による介入の方向性を合わせることが重要です。特に、薬物治療(L-ドパの導入)とリハビリのタイミング調整が、治療効果を最大化します。

継続的評価とフォローアップの必要性

パーキンソン病の進行に伴い症状は可変的であり、肩こりの性状も時期によって変化します。そのため、定期的な評価(姿勢、筋緊張、痛みの質)を通じてリハビリ内容を柔軟に調整する必要があります。継続的な評価とPDCAサイクルの運用により、慢性疼痛の管理における質的向上が可能になります。

患者教育とセルフケアの促進

患者が自身の体の状態を理解し、日常的に肩こり予防行動を実践することは非常に重要です。教育は単なる情報伝達ではなく、「なぜ必要なのか」を理解させる動機づけを伴うべきです。理学療法士・作業療法士・看護師が協働し、運動メニューの提示や生活習慣の工夫を患者目線で伝えることが、長期的な症状軽減に寄与します。

まとめ

パーキンソン病における肩こりは、単なる整形外科的疾患としての肩こりとは異なり、神経変性に伴う複雑な病態を背景に持つ症状です。筋固縮・姿勢異常・感覚過敏・運動量の低下といった多角的要因が重なり、症状が慢性化・固定化しやすいのが特徴です。だからこそ、治療には疾患の本質を理解した上でのリハビリテーション、生活指導、多職種連携が不可欠です。肩こりの背後にある病態を見抜き、患者の生活全体に目を向けた包括的介入を行うことが、パーキンソン病患者のQOLを維持・向上させる鍵となります。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/