痺れは、多くの人が一度は経験する感覚であり、身体の一部が一時的に感覚を失ったり、ピリピリとした感じがする現象を指します。今回は、痺れの定義、メカニズム、原因、診断、治療、予防と管理について解説します。適切な診断と治療を受けることの大切さを理解していただけたら幸いです。

はじめに

痺れとは何か

痺れの定義

痺れとは、神経系の異常や血行不良などによって生じる感覚の異常状態です。一般的には「ピリピリ」や「チクチク」といった不快な感覚を伴います。これらの感覚は、神経の伝導異常によって引き起こされることが多く、日常生活に支障をきたすこともあります。

痺れのメカニズム

痺れは、神経が正しく機能しなくなることで発生します。神経が圧迫されたり、損傷を受けたりすると、神経信号の伝達が阻害され、痺れが生じます。また、血行不良によっても痺れが引き起こされることがあります。例えば、長時間同じ姿勢を保つことで、血流が一時的に遮断され、痺れが生じることがあります。

痺れの原因

神経系の異常

神経系の異常は、痺れの最も一般的な原因の一つです。中枢神経系(脳と脊髄で構成される神経)や末梢神経系(中枢神経からの指令を体に伝達する神経)に障害が生じると、痺れが発生します。

中枢神経系の障害

脳卒中

脳卒中は、脳内の血流が突然遮断されることで発生し、脳組織に損傷を与えます。その結果、身体の一部が痺れることがあります。脳卒中後のリハビリテーションにより、機能の回復が期待されますが、完全に元の状態に戻ることは難しいこともあります。

脳卒中が発生すると、脳内の特定の領域が酸素不足に陥り、その結果として神経細胞が損傷または死滅します。この損傷が運動野や感覚野などの特定の脳領域に影響を与えると、対応する身体部位に痺れや麻痺が生じます。例えば、右脳に脳卒中が発生すると、左半身に痺れや麻痺が現れることがあります。

脳卒中による痺れは、通常突然発生し、一側性(片側の身体)に現れることが多いです。この痺れは、感覚の喪失、チクチク感、あるいは異常な感覚として感じられることがあります。また、痺れに加えて筋力の低下や運動機能の障害も伴うことが多く、日常生活に重大な影響を及ぼします。

多発性硬化症

多発性硬化症は、免疫系が誤って中枢神経系を攻撃する自己免疫疾患です。この病気は、神経信号の伝達を妨げ、痺れや運動障害を引き起こします。多発性硬化症の症状は進行性であり、定期的な医療管理が必要です。

多発性硬化症では、免疫系が誤って中枢神経系のミエリン鞘というものを攻撃します。ミエリン鞘が損傷すると、神経信号の伝達が妨げられ、その結果、様々な神経症状が現れます。痺れはその代表的な症状の一つであり、特に四肢や顔面に頻繁に現れます。

痺れは多くの場合、断続的または持続的に現れます。症状の出現は予測できず、身体のどの部位にも影響を与える可能性があります。痺れは、ピリピリとした感覚や焼けるような感覚として感じられることがあり、症状の強さは個人差があります。

末梢神経系の障害

糖尿病性ニューロパチー

糖尿病性ニューロパチーは、糖尿病による高血糖が末梢神経を損傷することで発生します。これにより、手足に痺れや痛みが生じることがあります。糖尿病の管理が不十分な場合、ニューロパチーの進行を抑えることが難しくなります。

高血糖状態が続くと、血管の内皮が損傷し、神経に十分な酸素や栄養が供給されなくなります。これにより、神経細胞が損傷し、信号伝達が阻害されます。特に長い神経が影響を受けやすく、足や手に痺れが発生します。この痺れは対称的に現れることが多く、手袋や靴下をはいているかのような感覚(グローブ・ソックス型)と呼ばれます。

手根管症候群

手根管症候群は、手首の手根管内で正中神経が圧迫されることで発生し、手や指に痺れや痛みを引き起こします。この症状は、繰り返しの動作や長時間の手首の使用によって悪化することがあります。

手根管は、手首の骨と靭帯に囲まれた狭い通路であり、ここを正中神経といくつかの腱が通過します。手首の反復使用や腱の炎症、手根管内の圧力上昇により、正中神経が圧迫されると、神経信号の伝達が阻害され、痺れや痛みが生じます。

手根管症候群による痺れは、主に親指、人差し指、中指、および薬指の一部に現れます。症状はしばしば夜間に悪化し、手を振ったり動かしたりすることで一時的に緩和されることがあります。進行すると、握力の低下や手の巧緻運動の障害が生じることがあります。

血行不良

血行不良は、痺れの原因として重要な要素の一つです。血液が適切に循環しないと、神経に十分な酸素や栄養が供給されず、痺れが生じることがあります。以下に、血行不良が引き起こす痺れの代表的な原因である動脈硬化と静脈血栓症について詳しく解説します。

血管障害による痺れ

動脈硬化

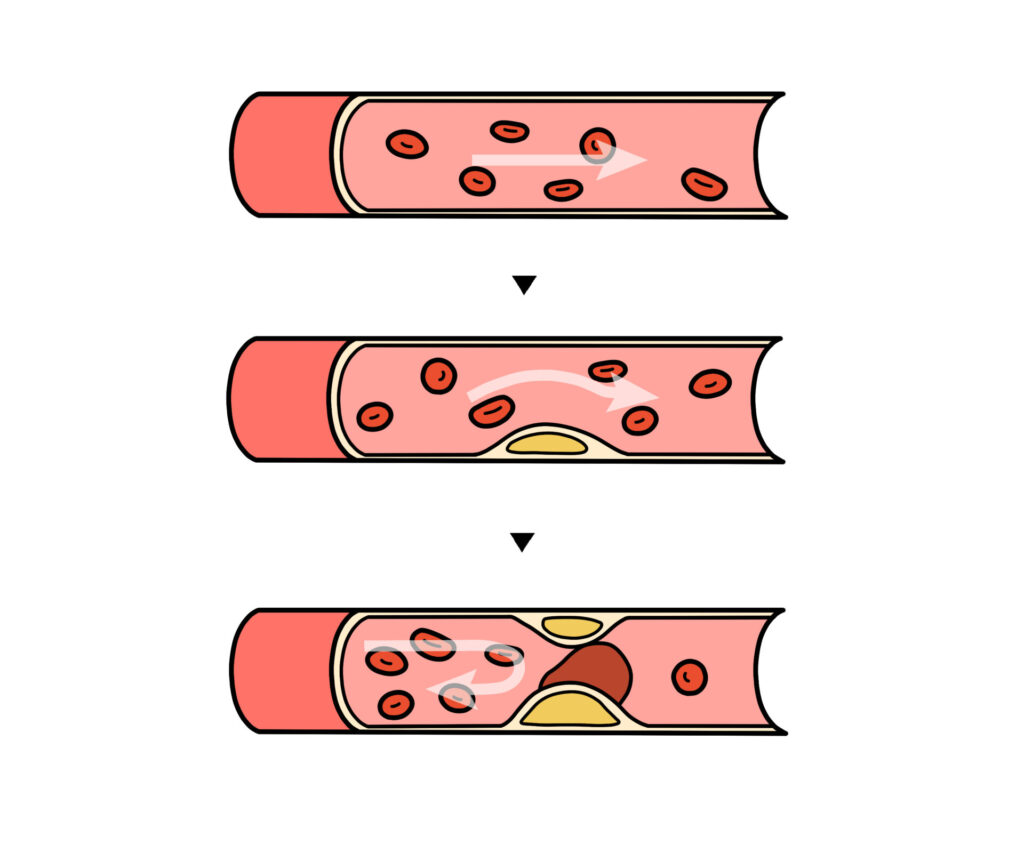

動脈硬化は、動脈の内壁に脂肪性物質が蓄積し、血管が硬くなる状態です。この蓄積物(プラーク)は、動脈を狭くし、血流を制限します。動脈硬化が進行すると、特定の部位に十分な血液が供給されなくなり、痺れを引き起こします。

動脈硬化による血行不良は、特に四肢に影響を及ぼします。例えば、下肢の動脈が狭くなると、足に十分な血液が供給されなくなり、歩行時に痛みや痺れ(間欠性跛行)が現れます。また、上肢に動脈硬化が生じた場合、腕や手に痺れが生じることがあります。これらの症状は、血流が不足することで神経に酸素や栄養が届かなくなることが原因です。

動脈硬化による痺れは、通常、運動時に悪化し、休息時に改善する特徴があります。これは、運動によって血液の需要が増加するためです。特に下肢の動脈硬化では、歩行や運動時に足の痺れや痛みが現れ、休むと症状が緩和されることが一般的です。

静脈血栓症

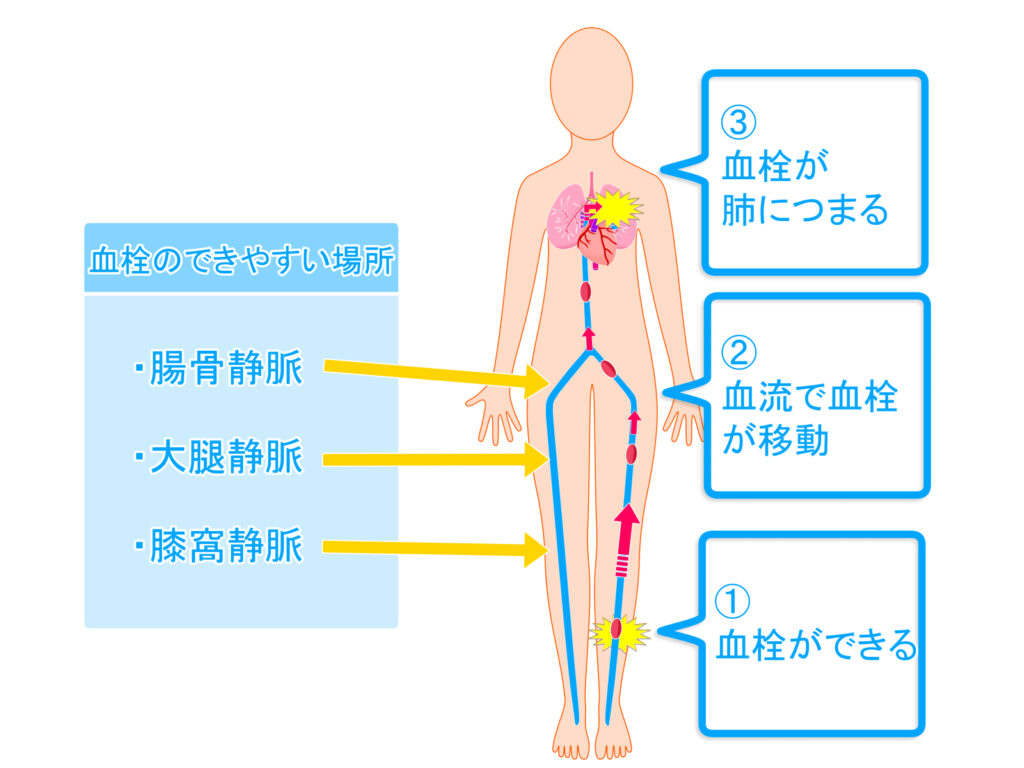

静脈血栓症は、血栓(血の塊)が静脈を塞ぐ状態です。この血栓が血流を妨げることで、痺れや腫れを引き起こします。特に深部静脈血栓症(DVT)は、重大な合併症を引き起こす可能性があり、注意が必要です。

静脈血栓症では、血栓が静脈を塞ぐことで血液の流れが妨げられ、血液が溜まり、圧力が上昇します。この圧力が神経を圧迫し、痺れが生じます。特に下肢の深部静脈血栓症では、足やふくらはぎに強い痛みや腫れ、痺れが現れます。

静脈血栓症による痺れは、通常、突然発生し、特定の部位に限定されます。例えば、足やふくらはぎに腫れや痛みが伴う痺れが現れることがあります。また、血栓が肺に移動すると、肺塞栓症を引き起こし、胸痛や呼吸困難を伴う症状が現れることがあります。

その他の血行不良の原因

バージャー病

バージャー病は、主に喫煙者に発症する血管炎症性疾患で、四肢の小・中動脈が炎症を起こし、血流が阻害されることで痺れや痛みが生じます。

レイノー病

レイノー病は、寒冷やストレスによって指先の血管が収縮し、血行不良を引き起こす疾患です。指先が白くなり、痺れや痛みを伴うことがあります。

血行不良による痺れは、多くの場合、血液循環の改善と生活習慣の見直しによって予防・管理することができます。適切な診断と治療を受けることで、症状の改善と生活の質の向上を図ることが可能です。専門医の指導の下で、適切なケアと管理を受けることが推奨されます。

外傷や圧迫

外傷による神経損傷

外傷によって神経が直接損傷を受けると、その部位に痺れが生じます。例えば、交通事故やスポーツの怪我によって神経が切断されたり、圧迫されたりすることがあります。

長時間の圧迫による痺れ

長時間同じ姿勢を保つことで、特定の部位が圧迫されると、その部分に一時的な痺れが発生することがあります。例えば、脚を組んで長時間座っていると、脚に痺れを感じることがあります。

その他の末梢神経障害

ギラン・バレー症候群

ギラン・バレー症候群は、自己免疫反応により末梢神経が攻撃される疾患です。急速に進行する筋力低下や痺れを引き起こし、重篤な場合には呼吸筋麻痺を引き起こすこともあります。

圧迫性ニューロパチー

長時間の圧迫や持続的な姿勢によって、特定の神経が圧迫され、痺れが生じることがあります。例えば、長時間のデスクワークや正座によって坐骨神経が圧迫されることが原因となります。

末梢神経系の障害は多岐にわたり、それぞれの原因や症状に応じた適切な治療が必要です。早期の診断と治療が、症状の改善と生活の質の向上に重要な役割を果たします。専門医の指導の下で、適切なケアと管理を受けることが推奨されます。

痺れの診断

診断の流れ

痺れの診断は、問診や身体検査から始まり、必要に応じて各種の診断技術が用いられます。

問診と病歴の確認

問診では、患者の詳細な病歴と症状を確認します。痺れの発生状況や関連する他の症状についての情報は、診断のための重要な手がかりとなります。例えば、痺れの開始時期、持続時間、悪化要因や緩和要因、過去の病歴(例えば糖尿病や脳卒中の既往歴)などが含まれます。

身体検査

身体検査では、患者の神経学的評価を行います。これには、触覚、痛覚、温度覚、振動覚の評価が含まれ、各部位の神経機能を詳細に確認します。また、反射検査や筋力テストを通じて、神経障害の部位や程度を特定します。例えば、特定の筋肉が弱くなっている場合、その筋肉を支配する神経の障害が疑われます。

診断技術

画像診断

画像診断は、内部の構造を詳細に視覚化するために用いられます。これにより、神経の圧迫や損傷、血管の異常などを特定することができます。

MRI

MRI(磁気共鳴画像法)は、非常に詳細な軟部組織の画像を提供します。特に中枢神経系(脳や脊髄)の評価に優れています。例えば、多発性硬化症の病変や脊椎の椎間板ヘルニアによる神経圧迫を明確に示すことができます。

CTスキャン

CTスキャンは、身体の断層画像を提供し、骨や血管の異常を確認するのに役立ちます。急性期の評価や骨折の診断に適しています。例えば、外傷による骨折が神経を圧迫している場合、その部位を特定することができます。

神経伝導速度検査

神経伝導速度検査は、神経の信号伝達速度を測定し、神経の機能を評価します。この検査により、神経の障害部位や程度を特定することができます。例えば、手根管症候群では、正中神経の伝導速度が低下していることが確認されます。

血液検査

血液検査は、痺れの原因となる可能性のある疾患を特定するのに役立ちます。例えば、ビタミンB12欠乏症や糖尿病などが痺れの原因として考えられる場合、血液検査によりこれらの疾患を早期に発見することができます。

痺れの治療

治療法の選択

痺れの治療法は、その原因によって異なります。適切な治療を選択するためには、正確な診断が必要です。

薬物療法

薬物療法は、痺れの症状を軽減するために広く用いられます。

鎮痛剤

鎮痛剤は、痛みや痺れを軽減するために使用されます。一般的には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やアセトアミノフェンが用いられます。これらの薬は、痛みや炎症を抑える効果があり、日常生活における不快感を軽減します。

抗炎症薬

抗炎症薬は、炎症を抑えることで痺れの症状を和らげる効果があります。ステロイド薬や免疫抑制剤が用いられることがあり、特に自己免疫疾患による痺れに対して効果的です。例えば、多発性硬化症や関節リウマチによる痺れの管理に使用されます。

抗うつ薬と抗けいれん薬

抗うつ薬や抗けいれん薬も痺れの治療に用いられることがあります。これらの薬は、神経の痛みを和らげる効果があり、特に慢性的な痺れや神経痛に対して有効です。例えば、プレガバリンやガバペンチンが処方されることがあります。

理学療法

理学療法は、痺れの原因となる筋肉や神経の機能を改善するために行われます。

リハビリテーションは、機能回復を目指して行われる一連の治療法であり、痺れの緩和に効果的です。理学療法士の指導の下で行われ、個々の症状に合わせたプログラムが提供されます。例えば、筋力強化やバランス訓練、神経の再教育などが含まれます。ストレッチングは、筋肉や神経の柔軟性を向上させ、痺れの予防や軽減に役立ちます。特に、筋肉が硬くなることによる神経の圧迫を防ぐために有効です。理学療法士が個々の状態に合わせたストレッチング方法を指導します。

その他の理学療法

温熱療法や冷却療法、超音波治療、電気刺激療法など、さまざまな理学療法が痺れの治療に用いられます。これらの方法は、血流を改善し、炎症を抑えることで、痺れの症状を和らげる効果があります。

外科的治療

神経解放手術

神経解放手術は、圧迫されている神経を解放し、痺れを改善するための手術です。例えば、手根管症候群の場合、手根管を広げる手術が行われます。手術後のリハビリテーションも重要で、早期の回復を促進します。

血管手術

血管手術は、血行不良が原因の痺れを改善するために行われます。例えば、動脈硬化による血管の狭窄を解消するためのバイパス手術や血栓を取り除く手術が行われます。これにより、血流が改善され、神経への酸素や栄養供給が正常化します。

その他の治療法

鍼灸

鍼灸は、東洋医学に基づく治療法であり、痺れの症状を緩和する効果が期待されています。鍼や灸を用いて特定のツボを刺激し、血行を促進し、神経の機能を改善します。科学的な根拠も増えており、多くの医療機関で補完療法として取り入れられています。

マッサージ

マッサージは、筋肉の緊張を緩和し、血行を改善することで痺れを和らげる効果があります。特に、筋肉の硬直が原因の痺れに有効です。専門のマッサージセラピストによる施術が推奨されます。

予防と管理

日常生活での注意点

健康的な生活習慣

健康的な生活習慣を維持することは、痺れの予防に非常に重要です。

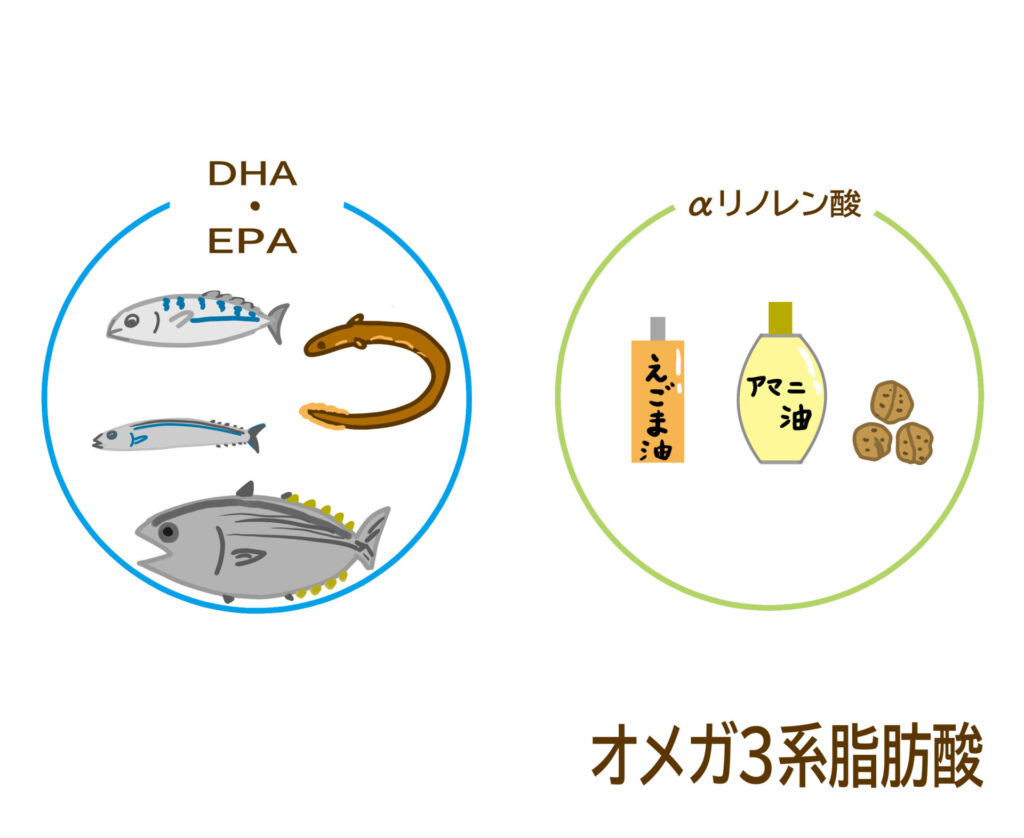

バランスの取れた食事

栄養バランスの取れた食事は、神経や血管の健康を保つために不可欠です。例えば、ビタミンB群やオメガ3脂肪酸を豊富に含む食品を摂取することで、神経の健康をサポートします。

定期的な運動

定期的な運動は、血行を促進し、痺れの予防に効果的です。有酸素運動や筋力トレーニングを取り入れることで、全身の血流が改善されます。運動プログラムは個々の体力や健康状態に合わせて設計することが重要です。

定期検診の重要性

早期発見と治療

定期検診を受けることで、痺れの原因となる疾患を早期に発見し、適切な治療を受けることができます。例えば、糖尿病や動脈硬化などの生活習慣病は、初期段階での管理が痺れの予防に繋がります。

継続的なフォローアップ

継続的なフォローアップは、治療効果を確認し、再発を防ぐために重要です。定期的な検診や医師との相談を通じて、症状の変化に応じた対応が可能となります。

痺れに対する理解を深め、適切な対策を講じることで、日常生活の質を向上させることができます。早期対応と専門医への相談が鍵となることを強調し、健康的な生活習慣を維持し、定期検診を受けることの重要性も忘れないようにしましょう。

早期対応の重要性

痺れを感じたら、早期に専門医に相談することが重要です。早期対応により、症状の進行を防ぎ、適切な治療を受けることができます。自己判断で放置することは避け、早期に医療機関を受診することが望まれます。

専門医への相談

痺れの原因は多岐にわたるため、自己診断や自己治療は避け、必ず専門医に相談することをお勧めします。専門医は、的確な診断と治療計画を立てるための知識と経験を持っています。適切な治療を受けることで、症状の改善や再発防止が期待できます。

まとめ

痺れは、多くの人が経験する感覚であり、その原因は神経系の異常、血行不良、外傷や圧迫など様々です。適切な診断と治療を受けることで、痺れの症状を緩和し、生活の質を向上させることができます。早期対応と専門医への相談が鍵となることを強調し、健康的な生活習慣を維持し、定期検診を受けることの重要性も忘れないようにしましょう。痺れに関する理解を深め、日常生活での予防と管理を実践することで、より快適な生活を送るための手助けとなることを願っています。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/