「たかが頭痛」と侮ってはいけません。普段から感じている頭痛のなかに、実は命に関わる重大な病気のサインが隠れていることがあります。とくに注意したいのが「脳卒中」に関連した頭痛です。突然の激しい痛み、これまでにない違和感を感じたとき、それは脳からの緊急サインかもしれません。

本記事では、頭痛のメカニズムを解説するとともに、脳卒中との関連性について医学的な視点から掘り下げます。日常的な頭痛との違いを知り、適切な行動が取れるようになることが目的です。大切な命を守るために、知識を身につけていきましょう。

頭痛とは何か?その基本的なメカニズム

頭痛は、頭部に生じる痛みの総称ですが、実際にはさまざまな種類と原因が存在します。痛みの強さや部位、持続時間などによって分類され、治療や対処法も異なります。まずは頭痛の基本的なしくみを理解することが重要です。

頭痛の分類:一次性頭痛と二次性頭痛

頭痛は大きく「一次性頭痛」と「二次性頭痛」に分類されます。一次性頭痛は、片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛など、特定の病気を伴わないタイプです。一方、二次性頭痛は、脳卒中・脳腫瘍・髄膜炎など、明確な原因疾患が背景にあるものを指します。特に二次性頭痛は、原因の早期特定と対処が必要な危険な頭痛です。

痛みの原因となる生理的プロセス

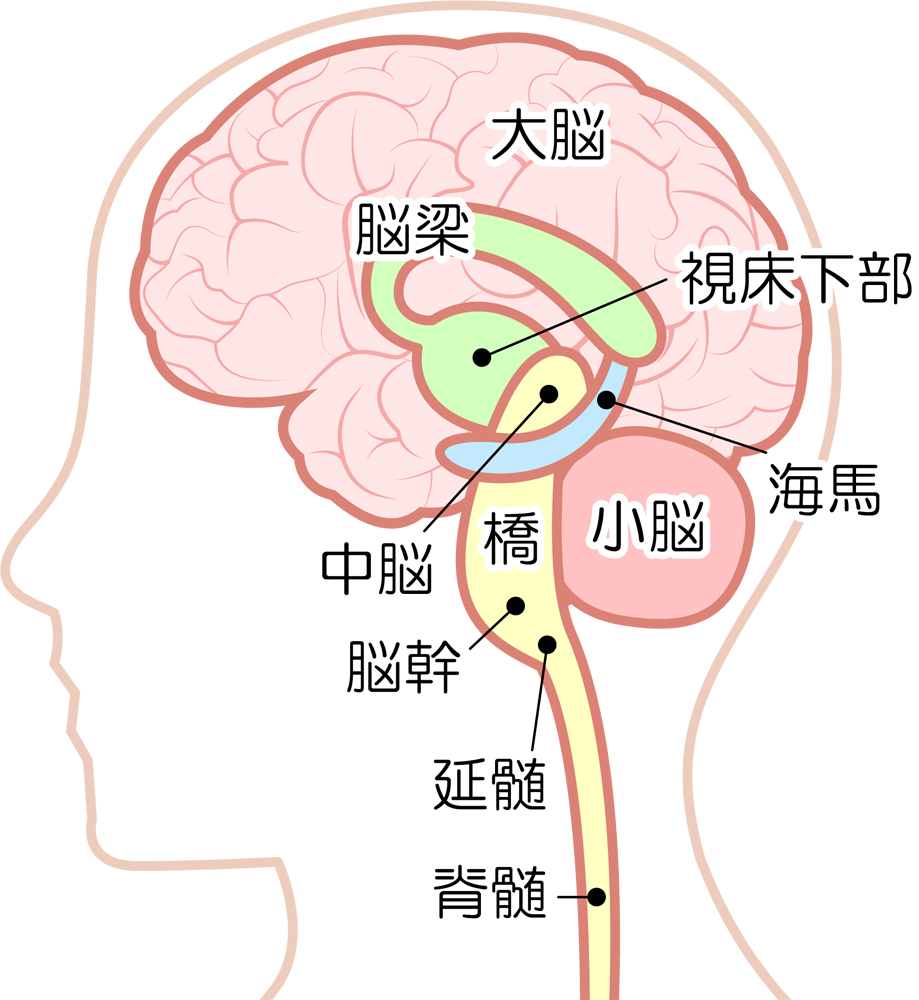

頭痛は、脳そのものが痛みを感じているわけではありません。脳の周囲にある血管や神経、筋肉、頭蓋骨の膜などが刺激されることで痛みが生じます。炎症や血流の変化、筋緊張などが引き金となるため、どの組織が関与しているかを見極めることが診断において重要です。

脳の実質自体には痛覚受容器が存在しないため、脳そのものは痛みを感じません。しかし、脳を包む硬膜や血管、頭皮、首の筋肉などには痛みを感じる神経が分布しており、そこが刺激されることで「頭痛」として認識されます。つまり、私たちが感じる頭痛は、周辺組織からの痛みの信号なのです。

脳卒中とは?その症状と種類

脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の一部が損傷を受ける疾患です。発症すると短時間で症状が進行し、命に関わることもあるため、一刻も早い対処が求められます。

脳卒中の主なタイプ:脳梗塞・脳出血・くも膜下出血

脳卒中には主に3つのタイプがあります。

脳梗塞は、脳の血管が血栓などで詰まり、脳の一部が酸欠状態になるタイプ。

脳出血は、血管が破れて脳内に出血が起きるタイプ。

くも膜下出血は、脳の表面にある動脈瘤などが破裂し、くも膜下腔に出血するものです。いずれも早期発見が予後を左右します。

頭痛として現れる脳卒中の初期症状

特にくも膜下出血は、「バットで殴られたような激しい頭痛」と表現されるように、突然の激烈な痛みが特徴です。脳出血でも頭痛が現れることがあり、出血量や部位によっては意識障害やけいれんを伴うこともあります。脳梗塞では必ずしも頭痛を伴うわけではありませんが、血管炎などを合併している場合には頭痛が起こることがあります。

その他に現れる前兆・随伴症状とは

頭痛のほかに、脳卒中の前兆として現れるのが「片側の手足のしびれ・脱力」「言葉が出にくい」「顔の片側が下がる」といった神経症状です。視野の異常、ふらつき、めまいなども要注意。頭痛とこれらの症状が同時に現れた場合は、直ちに救急受診が必要です。

頭痛と脳卒中の関連性に注目

頭痛が脳卒中の初期症状となることは、実はそれほど珍しくありません。いつもと違う頭痛が現れたとき、それが命に関わるサインかどうかを判断するポイントを押さえておきましょう。

危険な頭痛の特徴と見分け方

「突然激しく始まる」「人生で最悪の頭痛」「いつもと明らかに異なる性質の痛み」「時間とともに悪化する」「発熱や意識障害を伴う」などは、二次性頭痛の典型的な特徴です。こうした頭痛は、自己判断で放置せず、すぐに医療機関を受診しましょう。

こんな場合は要注意:受診すべき頭痛とは

以下のような場合は、脳卒中や他の重篤な疾患の可能性があるため、速やかに受診が必要です。

- 安静にしていても消えない激しい頭痛

- 頭痛と同時にしびれや麻痺が出現

- 頻繁に繰り返す新しいタイプの頭痛

- 頭を動かすと悪化する痛み

- 視力障害、言語障害、意識の変化を伴う場合

頭痛と共に起こる神経症状のチェックポイント

頭痛とともに出現する神経症状は、脳卒中の早期発見において重要な手がかりになります。片側の手足が動かない、呂律が回らない、視野が欠ける、ふらついて真っすぐ歩けないなど、明らかな異常がある場合は迷わず救急要請を。FAST(Face, Arm, Speech, Time)のチェックリストも有用です。

予防と対策:知っておきたい知識と行動

脳卒中は、ある日突然起こる病気ではありますが、生活習慣の改善によりリスクを減らすことが可能です。また、頭痛に対する適切な対処と受診の判断力も命を守る鍵になります。

日常生活でできる脳卒中予防

高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病は、脳卒中の大きな危険因子です。減塩・禁煙・節酒・運動習慣の維持など、日々の生活のなかで予防できることは多くあります。定期的な健康診断を受け、自身のリスク因子を把握することも重要です。

頭痛を放置しないためのセルフチェック法

慢性的な頭痛がある人は、痛みのパターンを記録する「頭痛日記」を活用しましょう。発症時刻、部位、痛みの程度、随伴症状、誘因などを記録することで、医療機関での診断がスムーズになります。突然の強い痛みや、これまでにない症状があればすぐに受診する判断が必要です。

医療機関を受診するタイミングと診断の流れ

受診のタイミングとしては、「いつもと違う」「強い痛み」「神経症状を伴う」場合が目安になります。医療機関では、問診・神経学的診察のほか、CTやMRIなどの画像検査によって脳卒中の有無が確認されます。早期の診断と治療が、その後の回復に大きく影響します。

まとめ

頭痛はよくある症状の一つですが、決して油断できるものではありません。特に、くも膜下出血や脳出血といった脳卒中が背景にある場合、適切な初期対応が生死を分けることもあります。

「ただの頭痛」と思い込まず、自分の身体の声に耳を傾けることが何よりも大切です。日頃から予防に努め、異変を感じたときにはすぐに行動する。その意識が、あなた自身や大切な人の命を守ることにつながります。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/