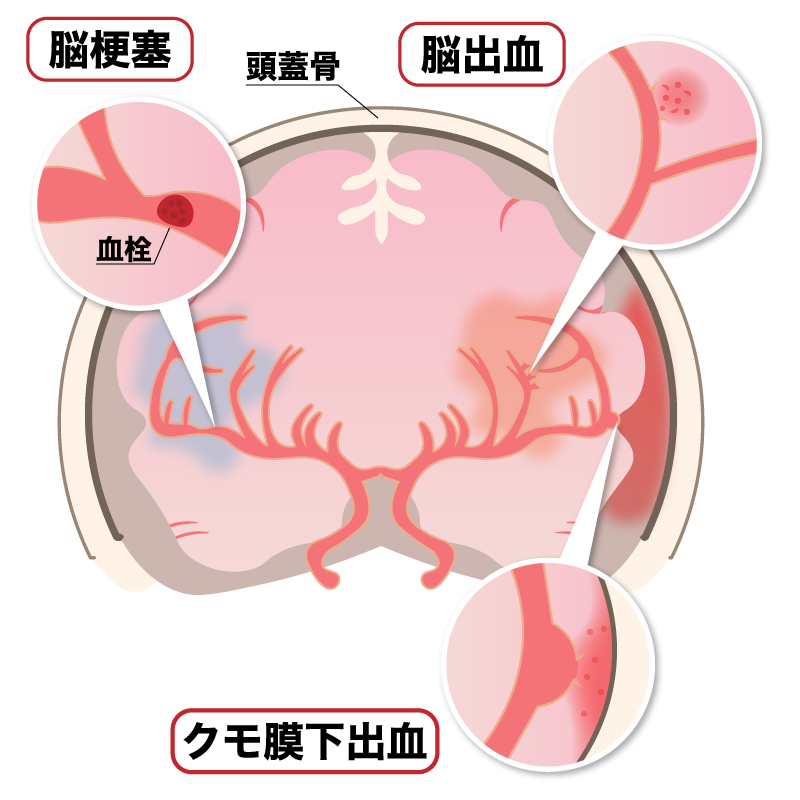

くも膜下出血(SAH)は、脳の血管が突然破れてくも膜下腔に血液が漏れ出すことで発生する、非常に危険な脳卒中の一種です。くも膜下出血は、他の脳卒中とは異なり、特定の症状を伴うことが多く、突然の激しい頭痛や意識障害を特徴とします。患者の生命に直結するこの疾患は、迅速な診断と治療が必要不可欠であり、その原因や予防について深く理解することが重要です。本記事では、くも膜下出血の原因、症状、診断と治療法、合併症、予防策について解説します。

くも膜下出血の概要

くも膜下出血とは

くも膜下出血は、脳内の動脈が破裂し、脳とくも膜の間に血液が流れ込むことによって引き起こされます。この出血は、脳に対する直接的な圧迫と脳圧の上昇をもたらし、神経機能を急速に損なうため、直ちに医療介入が必要です。特に、くも膜下出血は再発率が高く、早期に治療しないと再出血による致死率が著しく増加します。

くも膜下出血は、全ての脳卒中の約5%を占めるとされ、発症率は10万人あたり約10〜15人とされています。しかし、発症後の死亡率は高く、発症から1ヶ月以内に30〜50%の患者が死亡すると報告されています。生存した患者でも、神経学的な後遺症が残ることが多く、早期発見と治療の重要性が強調されます。

くも膜下出血の原因

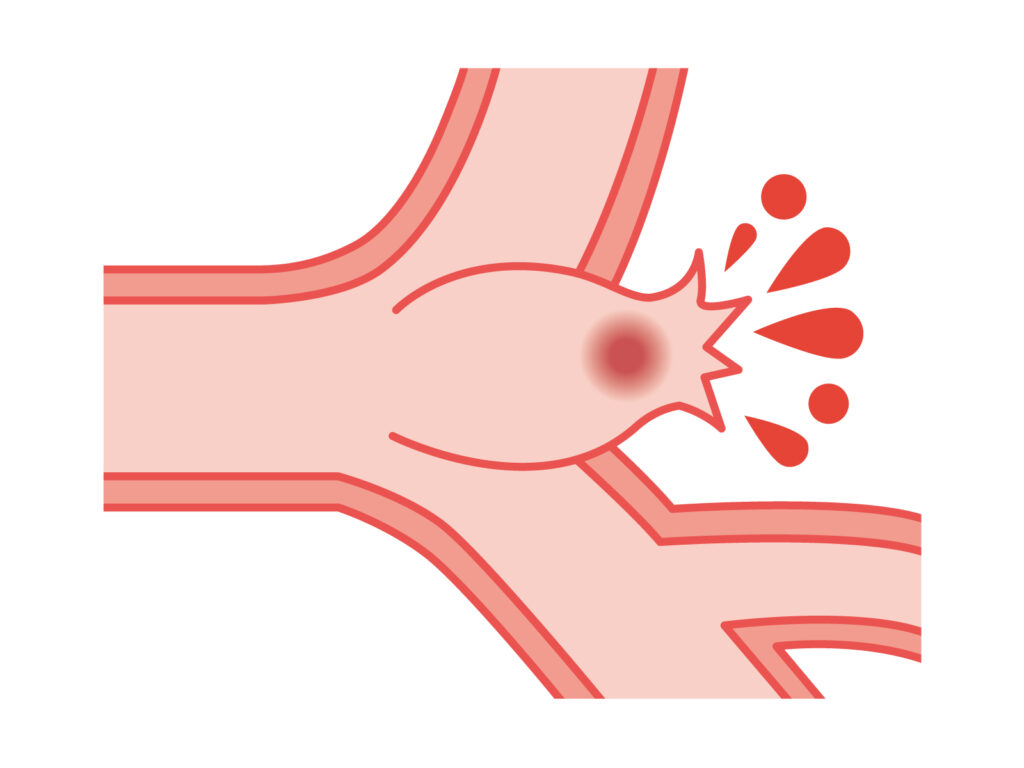

くも膜下出血の主要な原因は、脳動脈瘤の破裂です。脳動脈瘤は、血管壁が異常に膨らんで瘤状になる状態で、この膨らんだ部分が圧力に耐えられず破裂することによって、くも膜下出血が発生します。動脈瘤の形成には、遺伝的要因や環境要因が関与しており、高血圧や喫煙、アルコールの過剰摂取が主なリスク要因とされています。

脳動脈瘤は、全人口の約2〜5%に見られると言われていますが、ほとんどの場合は無症状です。しかし、動脈瘤の直径が大きくなると破裂のリスクが増大し、特に7mm以上の大きさの動脈瘤は、年間1%以上の確率で破裂すると報告されています。また、家族に脳動脈瘤やくも膜下出血の既往がある場合、動脈瘤の形成および破裂のリスクはさらに高まるため、予防的な検査が推奨されます。

脳動脈瘤以外の原因としては、頭部外傷や血管奇形、血液凝固障害が挙げられます。特に、頭部外傷によってもたらされるくも膜下出血は、即座に医療介入が必要であり、適切な治療が行われない場合は重篤な後遺症や死亡に至るリスクが高いとされています。

くも膜下出血の症状

くも膜下出血の症状は急性発症であり、患者の多くが突然の激しい頭痛を訴えます。この頭痛は、患者によって「人生最悪の頭痛」と形容されることが多く、頭部の破裂感や拍動性の痛みを伴います。頭痛は数秒から数分でピークに達し、その後持続します。

その他の症状には、吐き気、嘔吐、意識混濁、視覚異常(例えば、二重視や視野欠損)、片側の麻痺や感覚異常などが挙げられます。意識レベルの低下や昏睡に至るケースもあり、これらの症状は、脳内圧の急激な上昇や血液による脳の圧迫によるものです。さらに、出血量が多い場合、脳ヘルニアを引き起こし、急速に致死的な状態に進展する可能性があります。

くも膜下出血の前兆

くも膜下出血の発症前に、前駆症状として「前駆頭痛」が見られることがあります。この頭痛は、破裂直前の動脈瘤からの微小な出血や、血管の拡張によって引き起こされるものです。頭痛の程度は様々であり、激しいものから軽度のものまでありますが、多くの場合、突発的で非日常的な頭痛が数日から数週間前に発生します。

また、前駆症状としては、目の周囲の痛みや視覚異常、一時的な意識消失や片側の麻痺なども挙げられます。これらの症状が現れた場合、直ちに医療機関で検査を受けることが推奨されます。前駆症状を見逃さないことが、くも膜下出血の予防において極めて重要です。

診断と治療法

診断について

くも膜下出血の診断は、発症後の迅速な対応が求められます。診断が遅れると、再出血や合併症のリスクが劇的に増加するため、発症後すぐに適切な診断が行われることが理想的です。診断は主に患者の症状、身体所見、そして画像診断に基づいて行われます。

身体所見

身体所見では、患者の意識レベル、瞳孔反応、神経学的欠損(片側の麻痺や感覚異常など)を詳細に評価することが重要です。急性の頭痛、吐き気、嘔吐、意識混濁がある場合は、くも膜下出血を強く疑い、即座に画像診断を行う必要があります。これらの所見は、早期の診断と治療を左右するため、医療従事者の迅速な対応が求められます。

画像診断

画像診断は、くも膜下出血の確定診断に不可欠です。まず最初に行われるのが非造影CTスキャンで、これにより脳内の出血の有無とその広がりが確認されます。CTスキャンは、急性期の出血の検出感度が高く、初期診断のゴールドスタンダードとされています。

出血が確認された場合、次に行われるのが脳血管撮影(アンギオグラフィ)です。これは、破裂した動脈瘤の特定を目的とし、造影剤を用いて脳内の血管を詳細に観察します。近年では、MRIやMRA(磁気共鳴血管撮影)による非侵襲的な検査も導入され、これにより動脈瘤の早期発見とリスク評価が可能となっています。これらの画像診断技術は、動脈瘤の位置や形状、血流の状態を正確に把握するために不可欠です。

出血源の検索

出血源を正確に特定することは、治療方針の決定に直結します。くも膜下出血の主な原因である脳動脈瘤の破裂を早期に発見し、そのサイズや形状を把握することが、治療の成功率を高める鍵です。脳血管撮影やMRAにより、動脈瘤の位置を特定し、適切な治療手段が選択されます。特に、破裂した動脈瘤の位置が脳の重要な機能を司る部位に近い場合、治療の難易度が高まります。そのため、正確な出血源の検索は、治療戦略の構築において極めて重要です。

治療方法

くも膜下出血の治療は、破裂した脳動脈瘤を封じ込め、再出血を防ぎ、合併症を予防することを目的とします。治療は、主に外科的処置と血管内治療の二つの方法に大別されます。

破裂脳動脈瘤の治療

くも膜下出血の治療において最も重要なのは、破裂した脳動脈瘤を迅速に封じ込めることです。破裂した動脈瘤が再度出血を起こすリスクは高く、再出血は死亡率が非常に高いため、早期の治療介入が必要です。

開頭クリッピング術は、破裂した動脈瘤の根本をクリップで閉じる手術です。この方法は、動脈瘤を確実に封じ込めることができ、再出血のリスクを大幅に減少させます。しかし、頭蓋骨を開く侵襲的な手術であるため、患者の状態によっては適応が難しい場合があります。

一方、血管内治療は、カテーテルを用いて動脈瘤にアクセスし、瘤内にプラチナ製のコイルを挿入することで瘤を閉鎖する方法です。この手法は、開頭手術に比べて身体への負担が少なく、特に高齢者や全身状態が不安定な患者に対して有効です。また、最近では、フローダイバーターという新しいデバイスが開発され、動脈瘤への血流をシャントさせることで、より安全かつ効果的に動脈瘤を封じ込めることが可能となっています。

血管内治療

血管内治療は、カテーテルを通じて動脈瘤に直接アクセスし、コイルを使用して瘤を閉じ込める非侵襲的な治療法です。コイルは、動脈瘤の中で血栓を形成し、出血を防ぎます。この方法は、特に手術リスクが高い患者や、動脈瘤が脳の深部に位置する場合に適しています。

近年の技術進歩により、フローダイバーターと呼ばれる新しいデバイスが使用されるようになりました。これは、動脈瘤に流れ込む血流を分散させることで、動脈瘤自体の負担を軽減し、自然に閉塞させる効果があります。フローダイバーターは、特に大きな動脈瘤や、従来のコイル治療が難しい場合に効果を発揮します。

リハビリテーション

くも膜下出血後のリハビリテーションは、患者の機能回復を促進し、日常生活への復帰を支援するために不可欠です。出血によって損傷を受けた脳機能の回復には時間がかかるため、早期からリハビリテーションを開始し、段階的に機能を取り戻すことが重要です。

リハビリテーションには、理学療法、作業療法、言語療法などが含まれます。患者個々の症状や後遺症の程度に応じて、リハビリテーションの内容は異なりますが、総じて機能回復を最大限に引き出すことが目標となります。また、リハビリテーションの過程で、患者と家族に対する心理的サポートも重要です。患者が自立した生活を取り戻すためには、医療スタッフと家族の協力が欠かせません。

合併症と予後

くも膜下出血の合併症

くも膜下出血は、多くの合併症を引き起こす可能性があります。これらの合併症は、くも膜下出血の予後に大きな影響を与えるため、発症前にそのリスクを予測し、発症後には適切な管理が求められます。

脳血管攣縮

脳血管攣縮は、くも膜下出血後に見られる重大な合併症の一つで、脳内の血管が異常に収縮することで脳への血流が減少し、脳梗塞を引き起こすリスクが高まります。出血後3日から14日後に発症することが多く、適切な治療が行われない場合、神経機能に重大な損傷をもたらす可能性があります。

脳血管攣縮の予防には、脳血管の収縮を抑える薬物治療が行われますが、それでも完全に防ぐことは困難です。脳血管攣縮が疑われる場合、直ちに治療を開始する必要があります。具体的には、カルシウム拮抗薬の投与や、血管拡張剤の使用が効果的とされています。

正常圧水頭症

正常圧水頭症は、くも膜下出血後に脳脊髄液の循環が妨げられ、脳室内に液体が過剰にたまることで発生する状態です。この状態は、認知機能の低下、歩行障害、尿失禁などの症状を引き起こし、患者の生活の質を大きく損ないます。特に、高齢者においては正常圧水頭症の発症リスクが高く、症状が進行すると治療が困難になることがあります。

正常圧水頭症の治療には、シャント手術が用いられます。シャント手術では、脳脊髄液を脳室から他の体腔(通常は腹腔)に排出するための管を挿入します。この手術により、脳圧が正常化され、症状の改善が期待されます。

再出血

再出血は、くも膜下出血後に特に注意すべき合併症です。再出血は最初の出血よりも致命的な結果をもたらすことが多く、再出血のリスクは発症後24時間以内に最も高いとされています。再出血が発生すると、死亡率は急激に増加し、患者の生存率は大幅に低下します。

再出血の予防には、破裂した動脈瘤の迅速な封じ込めが最も重要です。手術や血管内治療により、動脈瘤が閉鎖されれば再出血のリスクは大幅に減少します。また、出血後の血圧管理や適切な安静が、再出血のリスクを低減するために重要です。出血後の最初の数日は、特に慎重な監視と管理が求められます。

予後と経過

くも膜下出血の予後は、発症時の状態、治療の適時性、そして合併症の有無に大きく依存します。発症後、迅速に適切な治療が行われた場合、機能回復の可能性は高まりますが、依然として高い死亡率や重大な後遺症のリスクが存在します。

合併症の予防と管理

合併症の予防と管理は、くも膜下出血の治療において重要な課題です。脳血管攣縮や再出血、正常圧水頭症などの合併症は、患者の生命予後と生活の質に直接影響を与えるため、発症前からのリスク評価と発症後の厳格な管理が必要です。

予防策としては、血圧の厳格な管理が最も重要です。血圧のコントロールは、くも膜下出血の発症予防のみならず、合併症の予防にも直結します。特に再出血のリスクを減らすために、安静状態を維持しつつ、適切な薬物療法によって血圧を管理することが推奨されます。また、カルシウム拮抗薬やニモジピンなどの薬剤は、脳血管攣縮の予防に効果的であるため、積極的に使用されます。

障害や後遺症

くも膜下出血の後遺症には、運動機能の障害、認知機能の低下、言語障害、視覚障害などがあり、患者の生活の質に大きな影響を与えることがあります**。

また、精神的な影響も無視できません。うつ病や不安障害は、くも膜下出血の後遺症として比較的高い頻度で見られるため、メンタルヘルスケアの提供も重要です。患者が社会復帰するためには、身体的な回復だけでなく、精神的なサポートも包括的に行う必要があります。

予防とリスク管理

くも膜下出血のリスク

くも膜下出血を予防するためには、そのリスク要因を認識し、適切な管理を行うことが極めて重要です。くも膜下出血のリスク要因には、高血圧、喫煙、家族歴、飲酒、肥満などが含まれます。

高血圧

高血圧は、くも膜下出血の最も主要なリスク要因の一つです。持続的に高い血圧は、血管壁に過度な負担をかけ、動脈瘤の形成と破裂を促進する可能性があります。高血圧患者は、定期的な血圧測定と医師の指導に基づいた薬物治療を受けることが重要です。特に、降圧薬の適切な使用と生活習慣の改善(塩分制限、運動、体重管理)が、血圧管理において不可欠です。

喫煙

喫煙は、血管の炎症を引き起こし、動脈硬化を進行させる主要な要因です。喫煙者は非喫煙者に比べ、くも膜下出血を発症するリスクが大幅に高まります。禁煙は、動脈瘤の形成を抑制し、破裂のリスクを減少させるため、禁煙支援プログラムへの参加が推奨されます。

家族歴

家族歴は、くも膜下出血の発症リスクを高める遺伝的要因を示唆しています。特に、第一度近親者(親、兄弟姉妹)にくも膜下出血の既往がある場合、そのリスクは2〜3倍に増加するとされています。家族歴がある場合は、脳動脈瘤のスクリーニングを行い、予防的措置を検討することが望ましいです。

発症予防のための生活習慣

くも膜下出血の予防には、生活習慣の改善が大きな役割を果たします。高血圧の管理、喫煙の中止、適度な運動、健康的な食生活がリスクを減少させるために重要です。

まず、高血圧の管理を徹底するためには、定期的な血圧測定と医師の指導に基づいた降圧薬の服用が不可欠です。また、食生活では、塩分の摂取を制限し、バランスの取れた食事を心がけることが推奨されます。特に、野菜や果物を多く取り入れ、飽和脂肪酸や加工食品の摂取を控えることが重要です。

運動は、心血管系の健康を維持し、体重管理に役立ちます。週に150分程度の有酸素運動が、血圧の低下と血管の健康維持に効果的です。ただし、過度な運動は逆効果となる可能性があるため、無理のない範囲で行うことが推奨されます。

さらに、ストレス管理も忘れてはなりません。慢性的なストレスは高血圧の要因となり、脳血管に負担をかけるため、リラクゼーション技術や趣味、休息を通じてストレスを適切にコントロールすることが必要です。

まとめ

くも膜下出血は、脳内の血管が突然破裂し、生命を脅かす危険な疾患です。その発症後は、迅速な診断と治療が予後を左右します。特に、破裂した脳動脈瘤の封じ込めと、再出血や脳血管攣縮などの合併症の予防が重要です。

また、後遺症や障害に対するリハビリテーションと、精神的なサポートも重要な治療の一環です。患者ができる限り良好な生活の質を維持するためには、早期からの適切な介入が不可欠です。

予防策としては、高血圧の管理、喫煙の中止、健康的な生活習慣の維持が挙げられます。これらの対策を徹底することで、くも膜下出血の発症リスクを大幅に減少させることができます。家族歴のある方や、高リスク群に該当する方は、定期的な検査を行い、早期の予防と発見を心がけることが大切です。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/