脳卒中は、日本において死亡原因の上位を占める重大な疾患であり、発症後のリハビリテーションがその後の生活を大きく左右します。脳卒中からの回復過程において、最も懸念されるのが「二次障害」です。二次障害とは、脳卒中による直接的な影響以外に、麻痺や活動制限から派生する新たな健康問題を指します。これらの二次障害が発生すると、リハビリの進行が遅れるだけでなく、患者自身の自立性や生活の質(QOL)を著しく低下させる要因となります。ここでは、脳卒中後に特に注意すべき代表的な二次障害について、そのメカニズムと具体的な対策を詳述します。

脳卒中後に発生しやすい二次障害の種類

筋肉・関節の障害

脳卒中後に最も頻繁に見られる二次障害が、筋肉や関節に関連する問題です。特に、痙縮(筋肉の異常な収縮)や拘縮(関節の可動域が狭くなる状態)は、日常生活における動作を大きく制限します。痙縮は、脳からの指令が正常に伝わらなくなることで、筋肉が常に緊張した状態になるために生じます。これにより、関節が硬くなり、動かすことが難しくなることから、関節痛や姿勢不良、さらには骨格の変形が引き起こされることもあります。肩手症候群に至っては、肩関節周囲に炎症が生じ、激しい痛みを伴うことから、リハビリに対する患者の意欲低下を招くリスクも高いです。こうした状態を防ぐためには、理学療法士による早期からのストレッチや運動療法、さらには電気刺激療法や温熱療法を組み合わせた包括的なアプローチが有効です。これにより、筋肉の緊張を緩和し、関節の柔軟性を保つことが可能になります

呼吸機能の低下

脳卒中による身体活動の低下は、呼吸機能にも深刻な影響を及ぼします。特に、長期の臥床状態にある患者では、呼吸筋が萎縮し、呼吸能力が著しく低下します。これにより、患者は誤嚥性肺炎のリスクが高まります。誤嚥性肺炎は、食物や唾液が気管に入り込み、肺に炎症を引き起こす疾患で、高齢者や神経障害のある患者に多く見られます。特に脳卒中患者は、嚥下機能が低下しているため、誤嚥が生じやすいです。このため、嚥下訓練や呼吸理学療法を早期から導入し、口腔ケアや体位管理を徹底することが予防に欠かせません。また、適切な体位での呼吸訓練を行うことで、肺の換気能力を高め、呼吸筋の維持を図ることが重要です。さらに、呼吸筋訓練には、腹式呼吸の指導や呼吸抵抗を用いたトレーニングが効果的であり、これにより患者の自発的な呼吸能力を高めることが期待されます。

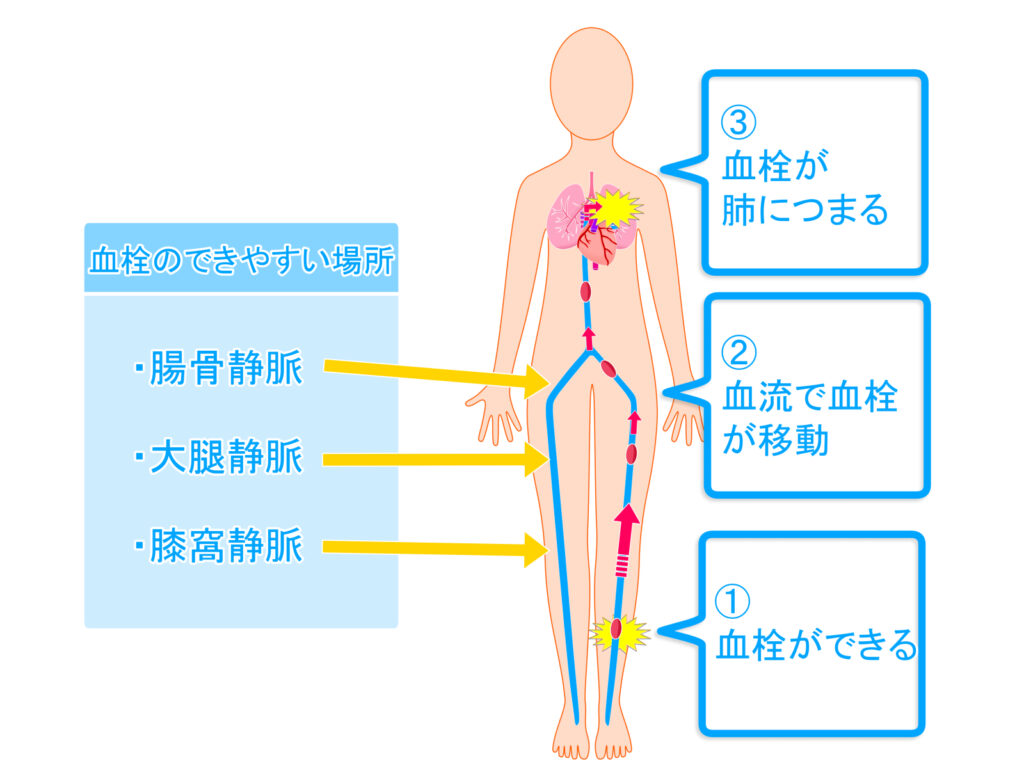

心血管系の問題

脳卒中後、活動量の低下や長時間の臥床状態が続くと、心血管系の機能にも悪影響が生じます。特に、深部静脈血栓症(DVT)やエコノミークラス症候群は、血流が滞りやすくなることで発生します。DVTは下肢の静脈に血栓が形成される疾患で、血栓が肺に流れると肺塞栓症を引き起こし、生命に関わる危険な状態を招くこともあります。また、脳卒中の影響で自律神経の機能が乱れ、血圧や心拍数の調整が難しくなることも多く、これにより再発性の脳卒中や心臓病のリスクが高まるのです。これらを予防するためには、弾性ストッキングの使用や、適度な運動による血流改善が効果的です。さらに、定期的に医療機関での血液検査やエコー検査を行うことで、血栓の早期発見・治療を図ることが重要です。また、血液をサラサラに保つための食事指導も重要な予防策の一環です。

精神・心理的な問題

脳卒中後の患者は、身体的な制限だけでなく、精神的なストレスや心理的な問題にも悩まされることが少なくありません。特に、うつ病や不安障害は、身体の不自由さや社会復帰の困難さから発生しやすくなります。患者は、自分の身体が思うように動かないことに対する失望感や無力感を感じやすく、これがリハビリへのモチベーション低下につながることが多いです。また、社会復帰に向けた不安感から、孤立感を感じる患者も少なくありません。こうした精神的な問題を軽減するためには、心理カウンセリングや認知行動療法(CBT)の導入が有効です。さらに、家族や友人からの温かいサポートや社会復帰プログラムの参加を促すことも、患者が孤立することなく、前向きな気持ちを保つために重要です。地域でのサポートグループやピアサポートの活用も、心理的安定をもたらす一助となります。

二次障害を予防するためのリハビリテーションのアプローチ

日常生活動作(ADL)の維持

ADLの維持は、脳卒中後の自立した生活を取り戻すための基盤です。自宅での日常生活においても、患者が自ら積極的に体を動かすことができるようにサポートすることが重要です。例えば、転倒防止のための家庭内環境の整備や、立ち上がり動作の指導を行うことで、患者が安心して生活できる環境を整えることができます。また、自主トレーニングを習慣化することで、リハビリテーションの継続性を高め、筋力や関節の柔軟性を維持することが可能です。これにより、日常生活の中で少しでも自分でできる動作が増えることが、患者の自信回復につながり、リハビリへの意欲を高める要因となります。例えば、椅子からの立ち上がりや、簡単な歩行練習を日常の中で意識的に取り入れることが効果的です。

定期的な医療チェックとフォローアップ

脳卒中後の長期的な健康管理において、定期的な医療機関でのチェックとフォローアップは極めて重要です。例えば、定期的な血圧管理を行うことで、脳卒中の再発リスクを低減することができます。また、呼吸機能のモニタリングを定期的に行い、異常が見られた場合にはすぐに対処することが、肺炎などの合併症を防ぐ鍵となります。さらに、医師や理学療法士と連携し、薬物療法や食事指導を適切に取り入れることで、全身状態の安定を維持することが可能です。これにより、患者は長期にわたって安定した回復を続けることが期待されます。また、家庭でのセルフチェックの方法を指導し、患者自身が自分の体調変化に気づけるようにすることも、早期発見・早期対策に繋がります。

精神的サポートの提供

脳卒中からの回復には、身体的なリハビリと同等に精神的なサポートが重要です。患者が自分の置かれた状況を理解し、受け入れるプロセスを支援することが、精神的な安定に寄与します。例えば、専門の心理カウンセラーによるセッションを通じて、感情の整理や未来への希望を持つことができれば、リハビリの進捗も良好になります。また、家族との対話を通じて、社会参加の機会を増やす支援を行うことも大切です。退院後の生活を見据えた計画を立てることが、患者にとっての社会復帰への自信を育む一助となるでしょう。社会復帰プログラムへの参加やボランティア活動を通じて、患者自身が地域社会に貢献できる機会を増やすことも、精神的な健康にとって有益です。

まとめ

脳卒中後の二次障害を防ぐためには、早期のリハビリテーション介入と、長期的なフォローアップの継続が重要です。筋力や関節、呼吸機能の維持には、専門的な知識と技術が必要であり、医療スタッフとの連携が欠かせません。また、患者の精神的な側面をサポートすることで、リハビリへの意欲を維持し、生活の質(QOL)の向上を目指すことが可能です。二次障害の予防は、患者の社会復帰と長期的な健康管理において不可欠な要素であり、家族や医療チームが一丸となって支援することで、より良い回復が期待されます。これにより、患者が再び社会の中で自立し、充実した生活を送るための道筋を築くことができるのです。脳卒中からの回復には時間と努力が必要ですが、適切なサポートとケアがあれば、患者は自分の可能性を信じ、前向きに歩み続けることができます。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/