一過性脳虚血発作(Transient Ischemic Attack, TIA)は、脳血管が一時的に閉塞することで引き起こされる一過性の神経学的障害です。症状が数分から数時間で消失するため軽視されがちですが、実際には脳卒中の前兆として極めて重要です。早期発見と治療の有無が、その後の患者の生命予後を大きく左右します。この記事では、TIAについて詳しく解説し、理解を深めていただくことを目的とします。

一過性脳虚血発作とは

定義と特徴

一過性脳虚血発作(TIA)とは、脳の一部の血流が一時的に低下または遮断されることで発生する神経学的症状を指します。これらの症状は通常24時間以内、さらに短時間(多くの場合は1時間以内)で完全に消失します。この「一時的」という特徴が、脳卒中との大きな違いです。しかし、その背景には血栓や動脈硬化といった脳卒中のリスク因子が潜んでおり、TIAを経験した患者の10〜20%が90日以内に脳卒中を発症するとされています。

また、TIAは「ミニストローク」とも呼ばれることがありますが、症状が短時間で解消することから患者自身が軽視し、医療機関を受診しないケースも多いです。この認識不足こそが、脳卒中予防の大きな課題の一つです。

発症の仕組み

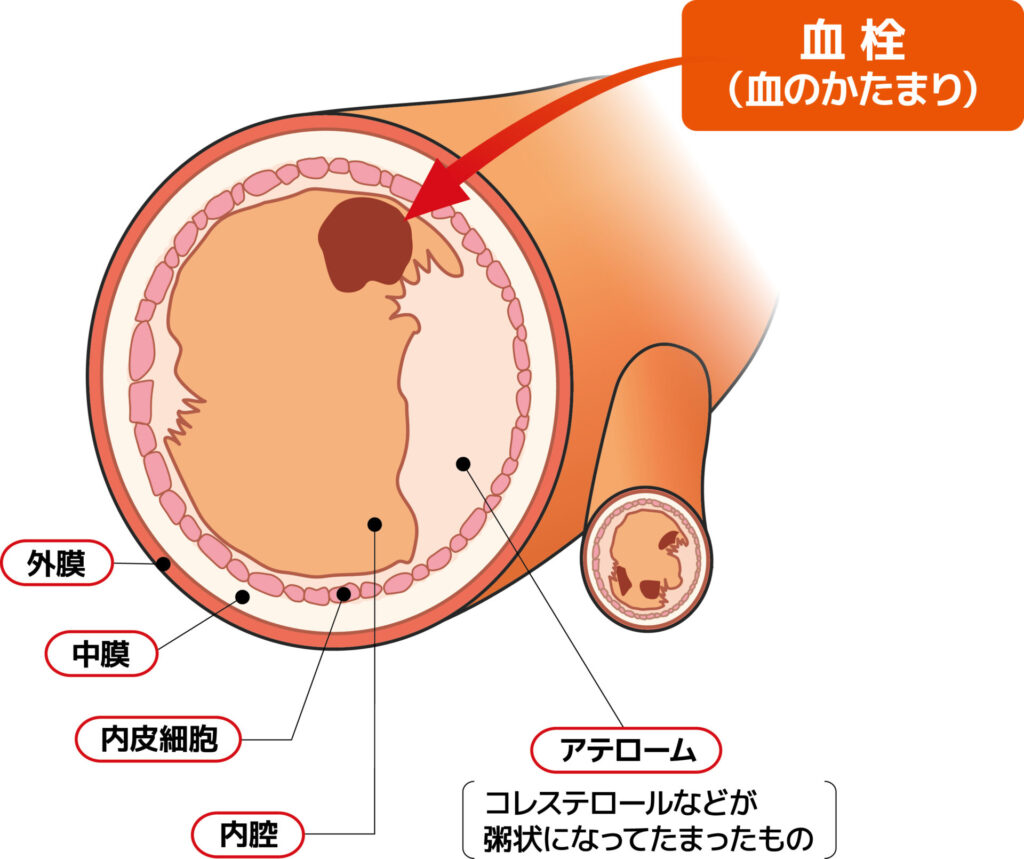

TIAの主な原因は、脳動脈の一時的な閉塞や狭窄による血流の途絶です。この状態は主に以下のような要因で引き起こされます。

- 血栓や塞栓:心臓の不整脈(特に心房細動)や動脈硬化による血栓が脳血管に流入する。

- 動脈硬化:高血圧や脂質異常症が原因で血管壁が狭窄し、血流が減少する。

- 血管の一過性収縮:偏頭痛やその他の原因で血管が一時的に収縮することで発生する。

これらのメカニズムは高血圧、糖尿病、喫煙、肥満といった生活習慣の影響を強く受けることが知られています。

一過性脳虚血発作の症状

一般的な症状

TIAの症状は脳卒中と類似しており、脳のどの部位が影響を受けたかによって異なります。特に以下の症状がよく見られます。

- 片側の麻痺や筋力低下:顔、腕、脚に生じ、突然発症するのが特徴。

- 言語障害:話すことや理解することが困難になる(失語症)。

- 視覚障害:片方の視野が欠ける、または突然見えなくなる(片眼性視力低下)。

- めまいや失調:平衡感覚が失われる。

これらの症状は突然発生し、短時間で消失することが多いです。しかし、症状が一時的に解消したからといって危険が去ったわけではありません。これらは脳卒中の発症を警告するサインである可能性が極めて高いため、直ちに医療機関を受診することが重要です。

その他の症状

軽度な症状としては以下のようなものがあります。

- 一過性の意識混濁:突然ぼんやりする。

- しびれ感:体の一部がしびれる感覚。

- 嚥下障害:飲み込みにくさを感じる。

これらの症状は個別には見逃されやすいですが、複数の症状が同時に現れた場合は緊急性が増します。

診断と検査

診断基準

TIAの診断は、症状の持続時間と消失パターンの評価を基に行われます。診断を確定するには、脳卒中や他の神経疾患との鑑別が重要です。患者の既往歴やリスク因子(高血圧、糖尿病、心疾患など)も併せて確認します。

主要な検査方法

TIAの診断には以下の検査が不可欠です:

- 画像検査:MRIまたはCTスキャンを使用して脳血流や損傷の有無を確認します。特に拡散強調MRI(DWI)はTIAの評価に有用です。

- 血管造影:脳動脈の狭窄や閉塞の有無を確認するために行います。

- 心電図:心房細動などの心原性リスクを評価します。

- 血液検査:血糖値、脂質異常症、凝固因子などの確認。

一過性脳虚血発作の治療と予防

急性期の治療

TIAの急性期治療は、血流の回復を迅速に行うことを目的とします。具体的には以下の方法が一般的です:

- 抗血小板薬の使用:アスピリンなどを用いて血栓形成を抑制。

- 抗凝固療法:心房細動を伴う場合、ワルファリンやDOAC(直接経口抗凝固薬)を使用。

迅速な治療が行われれば、脳卒中への進行を防ぐことが可能です。

再発予防

再発予防は、生活習慣の改善と基礎疾患の治療が中心です。具体的には:

- 生活習慣の改善:禁煙、適度な運動、地中海食などのバランスの取れた食事。

- 基礎疾患の管理:高血圧のコントロール、糖尿病や脂質異常症の治療。

これらの取り組みは、TIAのみならず脳卒中全般の予防に寄与します。

一過性脳虚血発作と脳卒中

関連性

TIAは脳卒中の「前兆」として非常に重要です。TIAを適切に治療しない場合、90日以内に脳卒中を発症するリスクが極めて高いことが知られています。このため、症状が消えた後でも、専門医によるフォローアップが不可欠です。

脳卒中リスクの評価

脳卒中リスクを評価するためにABCD2スコアが活用されます。このスコアは、以下の5つの要素を基にリスクを数値化します:

- 年齢(Age)

- 血圧(Blood Pressure)

- 臨床症状(Clinical Features)

- 症状の持続時間(Duration)

- 糖尿病(Diabetes)

スコアが高いほど、脳卒中の発症リスクが高いと判断されます。

まとめ

一過性脳虚血発作(TIA)は、短時間で消失する一見軽微な症状であっても、脳卒中の重大なリスクを示唆しています。早期発見と適切な治療、生活習慣の改善が、その後の生命予後を大きく左右します。本記事を通じて、TIAへの理解が深まり、早期受診の重要性が広く認識されることを願っています。

整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎

https://8e0f6.hp.peraichi.com

無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy

施術案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/

訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎

https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/